���E���l�����ʐ^�� �y�d������������ Version�z

�����ƁA���ƉƃR�[�i�[

57��

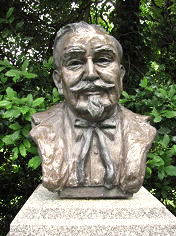

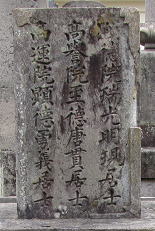

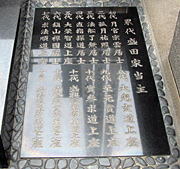

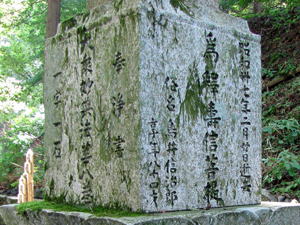

������ ����/Gennai Hiraga 1728-1779.12.18 �i�����s�A�䓌��A���ꌹ���揊 51�j2000��04��06 �����w��

|

|

|

| �揊�͂ƂĂ�������ɂ����B�����ʂ�� �w�j�֕��ꌹ���搶�V��x�ŋȂ��� |

�Z��X�̒��Ɍ����̕揊���|�c���Ƃ��� |

�������������̕�����Ă��̂́A����̐e�F�E���c���� |

|

|

|

| ��ˁE�ٍ˂ƌĂ��]�˂̃_�E�r���` |

�ȑO�͖�����1�y�E���Ɩ�����18������ ��Q�ł��Ȃ��������A���܂͖������J�ɁH ���ߏ��̐l���Ǘ����Ă���炵���i2004�j |

������̍ہA����J�ƒm�炸�ɖK��� �K�b�N���B�ŁA�F�l�̌��Ԃŕ��̊O���� �p�`���B���̈Â���ɕ悪����i2000�j |

|

|

| ������͍L�������ہi�Ƃ��j�̉Y�ɂ���w���� �������K�i�������j�x�B�g���K�h�Ƃ͗D�ꂽ �l���O�̂������J�����g�₵��h�̂��Ƃ� |

�����͒���ŗ��w���w�э]�˂ɖ߂�r���� ���n�̍a��Ƃɑ؍݂��A���l�ɓ��@�i�����āj�� �`�����B����Ɋ��ӂ����a��Ƃ�1754�N�i������ ����15�N�O�j�ɁA�ނ�_�Ƃ��Ă������J�����Ƃ��� |

|

|

|

| �G���L�e�� | ���m�w�l�}�i������j | �����v |

|

�]�˒����̔����w�ҁE��ƁE��ƁE���|�ƁE�����ƁB�����镪��ɍ˔\���������{�̃_�E�r���`�I�{���A���ρi���ɂƂ��j�B�����ˑ��y���Ηǖ[�̎O�j�B24�̎��ɔ˂̖��߂Œ���ɗ��w�A���w���C�߂�B�����č]�˂ɂ����ĐA������ɂ���������w�́g�{���w�h���w�ԁB1757�N�i29�j�A�S���̓��Y�i���W�߂����{���̔�������J���A��������ɐ}�Ӂu���ޕi�(�Ԃ邢�Ђ�)�v�����s�B���l�̒��ڂ𗁂т�B

�{���w�҂Ƃ��Ė��𐬂����ނ́A�����˂̖�V��i�ƂȂ������A�˂̋����Ȃ��Ă͍��������R�ɍs�����ł��Ȃ����ɕs�ւ������E�˂���i33�j�B���̍ہA�����˂͌������u�d����\�i�����܂��j�v�ɏ������B����͑��˂֎d�����邱�Ƃ��֎~������̂��B�����͎���g�V���Q�l�h�Ɩ����A�H�c�����ł̍z�R�J���A�ؒY�̉^�����ƁA�r�������ĖѐD�����Y�A�A�o�p�̓��퐻��A���E��̃u���[�J�[�ȂǁA�l�X�Ȏ��ƂɎ���o�����B�܂��Ód�C�������u�g�G���L�e���h�A�g�R���Ȃ��z�h�Ο��z�i������ՁA�Ζȁj�A�����v�A���g�v�A���j��A���̑�100��ɂ��y�Ԕ����i���c�����B�����ɏ��w�Ŕ������N���̔j������l�Ă����̂��������B����A��ˁA���˂��ɂ��݂Ȃ������B�ނ͖��G���K�����ē��{���̗m����u���m�w�l�}�v��`���A�i�n�]���A���c�쒼���i�u��̐V���v�̑}�G��Ɓj��ɐ��m��@���������B�����G�ł͑��F����̋Z�@��҂ݏo���A���̔ʼn�v�����ĐF�Ƃ�ǂ�̃J���t���ȕ����G���a�������B

��ƂƂ��Ẵy���l�[���́u�����S�O�i��ڗ����j�v�u�����R�l�i�Y�썆�j�v�ƂȂ��Ȃ��V�����Ă���B35�̎��ɏ������w����u�(�˂Ȃ�����)�x�w�����u�����`�x�͍]�˂̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�A�������܂ŏd�ł��J��Ԃ����B��҂͎�l�����A���l�̍��A���l�̍��A���r���A���㍑�A�������܍��ȂǗ�������̂ŁA�]�˔ŃK���o�[���s�L�Ƃ������������B�i�������ł�����A�����������2�N�O�ɉp���Ŋ��s���ꂽ����̃K���o�[���s�L��ǂ�ł����Ƃ͎v���Ȃ��B�j�w�����i�ق��Ёj�_�x�ł͂܂��u���ɎO������B�u�c�Ɩ���̏�i�ɂ��Ă��̌`�~(�܂�)���A�u�E�Ɩ���̒��i�ɂ��Ă��̌`���тȂ�A�X�[�Ƃ��������̉��i�ɂčג����v�ƛ��̌`�Ԃ�_������A�����]�˂Ɏ��݂������̋Ȍ|�t�i�O�����̔��t��{�̖�����t�ł��j�����������ɏo���u�Í������A���̂悤�Ȃ��Ƃ��v�����A�H�v�����l�͒N�����Ȃ��v�Ə̎^���A����ɔ��Ύ��}�C���Ɂu�킵�͑吨�̐l�Ԃ̒m�炴�邱�Ƃ��H�v���A�G���L�e�������߁A���܂œ��{�ɂȂ������̎Y���������B��������Đl�͎����R�t�ƌ������B���v���ɁA����܂��ċ�J���Ĕ���A�����čD�ӂ�s�����đ�������B�c�������G���L�e�����փ��L�e���Ɩ���ς��A����������j�̒�q�ɂȂ낤�v�ƌ���Ă���B���Ȃ݂Ɂu�y�p�̉N�̓��͂��Ȃ���H�ׂ�ƌ��C�ɂȂ�v�́A���ĉ��̒m�l�ɗ��܂�Č������l�����R�s�[�ŁA����܂ʼnĂɃE�i�M��H�ׂ�K���͂Ȃ������B

�����ʂɂ킽��˔\���������A�L�����m��������ē����̎Љ�Ɏ����ꂸ�A�₪�Ĕގ��g�����Ԃɑ��ė�ΓI�ȑԓx�����n�߂�B����ł͕����Љ���������낷��i�\���A���{�s���̗l�X�Ȗ�����ɗ�ɖ\�I�����B

�ӔN�i1778�N�j�A50�ɂȂ��������͎�����F�߂Ă���ʐ��ɕ��S���A�G���L�e���̍������g�p�l�̐E�l�ɉ���肳�ꂽ���Ƃ������Đl�ԕs�M�A��Q�ϑz���g�債�ߌ����N����B�����K�ꂽ��H�̓���2�l�Ǝ������ݖ����������̂��ƁB�������钆�ɖڊo�߂ĕ֏��֍s�����Ƃ���ƁA���ɓ���Ă��������̑�Ȍ��z�v�}�i�c���ӎ��̕ʑ��j���Ȃ��B�Ƃ����Ɂg���܂ꂽ�I�h�Ǝv�����ނ͑�H�����ɋl�ߊ��A�����ⓚ�̖��Ɍ������A����2�l���a��E���Ă��܂��B�������̐}�ʂ́A�����̉��ł͂Ȃ��A�т̊Ԃ���o�Ă����̂ł������c�B�������������́A�����̏��`�n���̘S���Ŕj�����ɂ������č��������i���N51�j�B

�����̕�W�����Ă��̂́A�ނƓ��l�ɍD��S��������������̐e�F�A���c�����B�����́u�������̐l�B���̂��Ƃ��D�ށB�s�Ȃ�������Ȃ�A�Ȃ��Ɏ������v�ƌ����̕�W�ɍ��B��͊p����Ŋ}�t�A��i�p�Ɂu���i���Ȉ�\�\���� �q����Y���m ���ꌹ����v�ƒ����Ă���B 1928�N�ɕ���Ǘ����Ă��������ړ]�������A��͂��̂܂c���ꂽ�B�R�N���1931�N�i���a�U�N�j�A�������˓���E�������悪�z�n���i�����ׂ��A�y�ǁj�����A1943�N�ɍ��w��j�ՂƂȂ����B ��́g�������̃W���[�h�̒O���W���ŗL���ȟ����̋߂��ɂ���B�ނ������C�^���A�ɐ���Ă����Ȃ�A�ԈႢ�Ȃ����l�T���X�̋��l�Ƃ��Đl�ނ̗��j�ɖ�������ł������낤�B��O�Ŗ������F�����B

|

|

| �����̕�̔w��ɂ͒�q�E�����������Ă���A�u���ꌹ���Ɨ��v�ƍ��܂�Ă��� |

���G�W�\��/Thomas Edison 1847.2.11-1931.10.18 �iUSA�A�j���[�W���[�W�[ 84�j2003 ������

Edison National Historic Site, West Orange, Essex County, New Jersey, USA

�u���͎��s�͂��Ă��Ȃ��B����ł͂��܂������Ȃ��Ƃ����������P�����̂��v�i�G�W�\���j

|

|

| 2000�N7���B�G�W�\���������Ղ͉��C���ŁA�ނ������Ă��� ���@�ւ̌��w�c�A�[�͂Ȃ������B���������j���[�W���[�W�[ �܂ŗ����̂Ɂc�g�z�z�B���C�͂��ƂR�T�ԂŏI�������� |

������2003�N8���Ƀ��x���W�B�M���[�I�Ȃ�ƍĂщ��C�� �����Ă����I���̊J�ق�2�N��Ƃ̂��ƁB��ȃA�z�ȁI ���{�f�B���C���̂������Q���̐[����\���Ă���I |

|

|

|

| ���̏����ɂ����q����Ɂu��ڂ����ł� ��Q�����ė~�����v�Ɨ܂̒��i�B�R�N�O�̎ʐ^�� �����A�ĖK�ł��邱�Ƃ�`����ƁA�G�W�\���@ �̕��p�������Ă��ꂽ�i�l�ɂ͌����A���j |

���̕��p�ւǂ�ǂ�s���ƁA�Q�[�g���s�����j �B���̐�͍����Z��X�ʼn��X�̎҂͎��R �ɓ��邱�Ƃ͏o���Ȃ������B�ӂ������Ė�� �����֓ˌ��I��͂�R�N�O�̎ʐ^�������āI |

�u�����ɋA���Ă��邩��v�Ɩi���܂���ƁA �u���������B�s���ė����I���o���ĉE���� �����Ă���I�����W�̉Ƃ��I�v�B�����B �F����A���ꂪ�G�W�\���@�����I |

�@ �@ |

| ���@�̗���ɃG�W�\���v�Ȃ͖����Ă����I�����g�[�}�X�B��A���ɃG�W�\���Ɖy������I�d���A�~���@�A �f��i���t���j�A�A���J���d�r�ȂǁA�����ɑ��邨���`�����B��̍��E�ɂ͓�{�̐Γ��U������B����� �d���̃t�B�������g�ɓ��{�̒|���d�����Ƃ��琶�܂ꂽ�Ȃ��肩�炫�Ă���B�����̔ߊ萬�A�������I |

�@ �@ |

| �u�ʐ^�͎B�ꂽ�����H�v�Ɩ�Ԃ���B�悭�˔j�����Ă��ꂽ�I���Ȃ��͐_�ł��I�I |

| �A�����J�̐��E�I�����Ƃɂ��ċN�ƉƁB�������Ƃ������U�̔����i��1300���u�������v�ƌĂ��B�~���@�A���M�d���A�A���J���~�d�r�A���d�V�X�e���A�f��Ȃǂ��܂��͉��ǂ��Đl�X�̐�������ς������B 1847�N2��11���A�I�n�C�I�B���܂�B�n�����ޖ؏����������̂V�l�Z��̖����q�B�V�̎��Ƀ~�V�K���B�֓]�������w�Z�ɒʂ������A�u�Ȃ��P+�P�͂Q�Ȃ̂��B�Q�̔S�y�����킹����P�ɂȂ�̂Ɂv�ȂǑS�Ă̋ǖʂŁu�Ȃ��H�v��A�����A�S�C����́u���������Ă���v�A�Z������́u�ފw�����߂܂��v�ƌ����A�������R�J���ŏ��w�Z�𒆑ނ����B�ȍ~�͕�e�����炵�A�}���قœƊw�ɗ�B10���牻�w�����ɖ����ɂȂ�A��i���ׂɖ�ؔ���̃o�C�g���n�߂�B���̎����Œn�����ɉ��w��������������B12�ɂȂ�Ƃ���ɖ�i���~�����Ȃ�A��Ԃɏ�荞�ސV�����q�ƂȂ����B���U���ɉƂ��o�Ė�10���ɋA��Ƃ��������Ŏ������Ԃ��m�ۂł��Ȃ��ׁA��Ԃ̎�ו����ɖ�i���������ݎ������s�����B1861�N�i14�j�A��k�푈���u�����A�V������Ԃ悤�ɔ���A�萻�̃��[�J���V��������Ȃǂ������A��Ԃ̎��������Ύ��ɂȂ�N�r�ɂȂ����B 15�̎��ɉw���̎q�ǂ���瀎����O�ŋ~�o���A���Ƃ��ēd�M�i�d��j�Z�p�������A���ꂪ�����ɖ𗧂��Ă����B1863�N�i16�j�A�d�M�Z�t�ƂȂ�Ƃ��o�āA�t�@���f�[�̑S�W���w�����d���C�w�����������B17�A�ŏ��̔����i�w�d�M�������u�x�𐧍�B���̋@�B�́A�J�i�_�ʼnw�̖�Γd�M�W�����Ă����G�W�\�����d�����T�{�邽�߂ɍ�����B�[����Ζ��ɏA���Ă���؋��Ƃ��ĂP���Ԃ����ɏ�i�M���𑗂�˂Ȃ�Ȃ��������A�G�W�\���͋@�B�Ŏ����I�ɓd�M�𑗂点�ďn�����Ă����B��i�͂P�b���덷�Ȃ�1���Ԃ����ɓd�M���͂����Ƃ�s�v�c�Ɏv���A�G�W�\����K�˂Ė����Ă���̂����u�莞�A���̈Ӗ����Ȃ��I�v�ƌ��{���ނ����ق����B���̌�G�W�\���̓j���[�I�����Y�܂œ암����Q�B 1868�N�i21�j�A�X�C�b�`�ɂ�铊�[�V�X�e���w�d�C���[�L�^�@�x���{�X�g���Ŕ��������߂āg�����h���擾�B�Ƃ��낪�c������́u������p���ł��Ȃ��v�ƍ̗p���ꂸ�A���T�[�`�̏d�v�����w�B���N�ANY�ɓ]�����w��������\���@�x���B����͑�D�]�ŁA���������G�W�\���̗\�z���W�{������S���h���i���݂̖�Q���~�j�Ŕ���V�����B1871�N�i24�j�A16�̏��胁�A���[�ƌ������R�l�̎q����������B�����̔��p�v�������Ƃ��āA1876�N�i29�j�ɔ����H�ꁁ�������p�[�N���������j���[�W���[�W�[�B�ɐݗ��B1�̉���ŕ����̐M�����ɑ��M����Z�p������ȂǁA�������̕����Ǝ������d�˂Ė�p�����ɔ����i�ݏo���Ă������B 1877�N�i30�j�A�~���Ղɉ����L�^�����w�~���@�x�����p���B�G�W�\���͓��w�wMary had a little lamb�i�����[����̗r�j�x���ŏ��ɘ^�������B����@�B�E�~���@�͐l�X�����������A�哝�̂܂ł������������A�G�W�\���͎Ќ��E�̉Ԍ`�ƂȂ����B���N�A�O�N�ɃO���n���E�x�������������d�b�@�i�ߋ�����p�j�����ǂ��ăJ�[�{���d�b���b����A�܂��U���R�C���ɂ���đ��b������L���d�b���p���̓����Ђ炢���B 1879�N�i32�j�A�O�N�ɉp���̉Ȋw�҃W���[�t�E�X�������������Ƃ������M�d���͂������P����������Ȃ����t�B�������g�̎������Z���Ƃ������_���������B�����ŃG�W�\���̓X�����̂悤�Ȏ���Y���������t�B�������g�ł͂Ȃ��A�ʂ̑f�ނ��t�B�������g�Ɏg�����Ƃɂ����B�l�X�ȑf�ނ����������ɁA�����Y�̒|��200���Ԃ����������Ƃɋ����A����Ɋe�n�̒|�Ŏ�����i�߂����ʁA���s�E�ΐ��������{�̋����ɐ����Ă���^�|�i�܂����j���u1200���ԁv�Ƃ������ٓI�ȑϋv�͂������Ƃ����A�d���̎��p���ɐ��������i�|�͌�Ƀ^���O�X�e���Ɏ���đ�����j�B ���N�A���d�@�����ǁB1882�N�i35�j�A�j���[���[�N�ɐ��E���̑�K�͔��d����ݒu���A���d���瑗�d�܂Œ����ɂ��g�d���̎��Ɖ��h�ɐ��������i��N�A�G�W�\���̒������d�@�͌������̔����ƃe�X�����E�F�X�e�B���O�n�E�X�̌𗬔��d�@�ɒn�ʂ�D��ꂽ�j�B 1883�N�A�M�����t�B�������g�̋߂��ɋ������������Ɠd���������g�G�W�\�����ʁh���B����͌㐢�ɐ^��NJJ���̊�b�ƂȂ����B1884�N�A���A���[�v�l���a�v�i���N29�j�B�Q�N��Ƀ}�C�i�v�l�ƍč����A�j���[�W���[�W�[�B�E�F�X�g�I�����W�Ƀ��B�N�g���A����23�����̑卋�@�gGlenmont�i�O���������g�j�h���w���B���̍ہA�j�Y���Ă��Ƒ��ɉƂ��c��悤�v�l���`�ʼnƂ��������B�ނ͍ĂтR�l�̎q�Ɍb�܂��i�P�l�̓j���[�W���[�W�[�B�m���ɂȂ��Ă���j�B 1887�N�i40�j�A�E�F�X�g�I�����W�ɋ��匤���������݁B�Ő����̃X�^�b�t�͂P���l�ɒB�������̃v���W�F�N�g�������ɐi�s�����B1889�N�̃p������������ł̓A�����J�ق̂R���̂P���G�W�\���̔����i�Ŗ��܂����B 1891�N�i44�j�A�����̊G��A�������ē���ɂ���w�̂����ዾ���f�ʋ@�L�l�g�X�R�[�v�x���A�Q�N��i1893�N�j�ɃL�l�g�X�R�[�v�ʼnf�������f�����B���X�N�A���̃L�l�g�X�R�[�v�Ɏh�����ꂽ�t�����X�̃����~�G�[���Z�킪�B�e���f�ʋ@�V�l�}�g�O���t�������i�G�W�\���̃L�l�g�X�R�[�v�͔`�������ł��������A�V�l�}�g�O���t�̓X�N���[�������j�B1900�N�i53�j�ɃA���J���~�d�r���B 1910�N�i63�j�A�g�[�X�^�[���A�����œd�C�A�C�����ȂǓd�C���i�����A�d�C���ƒ�ɕ��y���Ă������B1913�N�i66�j�A�~���@�ƃL�l�g�X�R�[�v�����̂����A���E���̉����ł銈���ʐ^�𐧍�B�R�_�b�N�Ђ̑n�n�҃C�[�X�g�}���Ƌ��͂��ăZ�����C�h���̒��ڃt�B�����A35mm�t�B�������J�����A���E�ŏ��̉f��X�^�W�I���J�݂����B 1914�N�i67�j�Ɍ��������Ύ��őS�Ă���200���h���̑����ƂȂ������A�u����Ŗ��ʂȕ��͂�������Ȃ��Ȃ����B���ꂩ��܂��V���ȋC�����ŐV���Ȍ������n�߂���v�ƃ^�t�����������B�ӔN�͎��҂Ƃ̌�M�̎����𑱂��A�~��p���M���Ă����i�l�Ԃ̍����G�l���M�[�ł���Ȃ�G�l���M�[�ۑ��̖@���ō��͎�������݂���ƍl�����j�B1931�N10��18���A�E�F�X�g�I�����W�Ő��U���I����B���N84�B�ՏI�̌��t�́u�����A�������͂��ꂢ���c�v�B�R����ɑ��V���Â���A�G�W�\���̌��т��]���Ď������ߑS�ĂŌߌ�10������1���ԓd���������ꂽ�B ���E��24�N��A1955�N�Ɏ���ƌ��������G�W�\���������j�قƂȂ����B���݁A�G�W�\�����₵��500�����ȏ�̃�����L�^�������Ƃ��������Ă���B �G�W�\���́u�Q��̂̓o�J���B�݂�ȐQ�������B���͎����Ƃ����Ղ薰��v�Ƃ������t�ɏے������悤�ɁA��O���̃o�C�^���e�B�[�Œ���W�Ȃ��s���s�x�̌��������𑗂����B�����͖�30���̉�����1������A�v�R���Ԃ̂݁B80��ɂȂ��Ă�1��16���Ԃ̃y�[�X�Ō������A�u�܂�15�N�ȏ�͓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƌ���Ă����B�Ȃ�Ƃ������x�Ȑ��_�́B���x�����Ɏ��s���Ă��u���s�ł͂Ȃ��B���̕��@�ł͏�肭�����Ȃ��Ƃ����������o�����B�����炱�̎����͐����Ȃv�u����ł͏�肭�����Ȃ��Ƃ����������P�����̂��v�ƌ��������A�����ԗp�̃A���J���~�d�r�Ɏ����Ă͊����܂łɂT����ȏ���������J��Ԃ����B�G�W�\����10��̍����璮�͂ɏ�Q�����������A�u����̎G���ɔY�܂��ꂸ�����ɏW���ł��邩��A�������čD�s���v�Ƌ�ɂ��Ȃ������B�u�V�˂Ƃ͂P�p�[�Z���g�̂Ђ�߂���99�p�[�Z���g�̓w�͂ł���v�i�G�W�\���j�B ���t�����X���{���烌�W�I���E�h�k�[���M�͂��A��p�鍑�Z�p�����A���o�[�g�M�͂��Ă���B �������j�Ƃ��āA�W�����W���E�����G�X�́w�����E���s�x�����J�O�ɖ��f�ŕ������A�����J���̉f��قɔ�������z�̕x�Ă���B���̈���ŁA�����̌�������邽�ߑ����̑i�ׂ��N�����u�i���v�ƌĂꂽ�B�d�C�֎q�ɂ�鎀�Y�̕��@���j���[���[�N�s�ɒ�Ă����̂��G�W�\���B�q�ǂ�����ɂ́u�Ȃ����͔R����̂��v��m�邽�߂ɘm��R�₵�A����̔[����S�Ă����Ă���B�z�R���Ƃł͎��s���A�呹�Q�����B ���G�W�\�����~���@������20�N��Ƀx�����i�[���~�Տ�̃��R�[�h���B ���K�\���������Ԃ������g�����ԉ��h�w�����[�E�t�H�[�h�́A���ăG�W�\���d����Ђ̎Ј��������B ���G�W�\�������M�d���̉��ǂɎg�p�����|�̎Y�n�����s�̐ΐ��������{�����A�����ēd�C�̎��_�E�d�d�{�����鋞�s���R�̖@�֎��ɋL�O�肪���B�Ȗ،��p�����̃o���_�C�~���[�W�A���ɂ̓G�W�\���̔����i����������Ă���B �y�揄��z �G�W�\���̕�Q�ɂ͑�ϋ�J�����B�ŏ��̏����2000�N�̉āB�G�W�\���̕揊�͎��@�g�O���������g�h�̕~�n�ɂ��邽�ߎ��R�ɕ�Q���邱�Ƃ��o�����A600m�قǓ��ɂ���j�Ձw�G�W�\���������Ձx�̃r�W�^�[�E�Z���^�[�Ō��w�c�A�[�g�O���������g�E�c�A�[�h�ɎQ������K�v������B�w�G�W�\���������Ձx��K��ďՌ������B���������C���ŕ�Q�c�A�[���Ȃ������I���������j���[�W���[�W�[�܂ŗ����̂Ɂc�B��q����Ɂu���C�͂��ƂR�T�ԂŏI��邩�炻�̍��ɗ����v�ƌ���ꂽ���ǁA�l�̋A���ւ͂Q�T�Ԍゾ�����B ���ꂩ��R�N�ԁA�G�W�\���ɍď��炷�邽�߂̏�����i�߁A2003�N�W���ɍĂуj���[�W���[�W�[�B�֑����^�B�g���x������Q�c�A�[�ɎQ�����邼�h�ƈӋC���݁w�G�W�\���������Ձx�ɒ����ƁA�l�̋C�z���Ȃ��B���ȗ\���������B�M���[�X�I�w�G�W�\���������Ձx�͈�x�J�ق�����A�Ăщ��C�ɓ����Ă����I��q���킭�u���̊J�ق͂Q�N�ゾ��v�B��ȃA�z�ȃb�I�g�n�C�A�����ł����h�ƈ����������킯���Ȃ��B���́A�����������Ƃ����낤���ƂR�N�O�Ƀ^�C�}�[�B�e�����u���C���̌����̑O�ŋ������Ă���p�v�̎ʐ^�����Q���Ă����B�������q����Ɍ����āg���{���炱���܂ŗ���̂��ǂꂾ����ς��h�g�����ɃG�W�\���h���Ă��邩�h��M�ق��A�u��ڂ����ł���Q�����ė~�����v�ƐH�����������B ��q����͂R�N�O�Ɠ������N�̍��l�j���B�ŏ��͂����Ɓu�\�[���[�v�u�C���|�b�V�u���v��A�����Ă������ǁA�Ō�ɍ����������̂��A�G�W�\���@�́g���p�h�����������Ă��ꂽ�i��������������̂͂����܂ł��A�Ƃ��j�B�����Ă�����������i����1km�j�ɂǂ�ǂ�����ƁA�S�̃Q�[�g���s�����j�B���̊X�i�E�G�X�g�E�I�����W�j�͎����������A�������͈ꃖ���ɏW�܂��āg��ǁh�̒��ŕ�炵�Ă����̂��I��قǂ̎�q����́A���̃Q�[�g�����邩��u�C���|�b�V�u���v�ƁA�G�W�\���@�ɂ͍s���ʂƌ����Ă����̂��B �Q�[�g�̖�ԏ����ɔ��l�j���������B�u���[���A�s�������Ȃ��I�v�B�ӂ������Ė�ԏ����ɓˌ��I�g�����オ�Ȃ����I�h�l�̓V�F�C�N�X�s�A�o�D��ɁA�܂𗭂ߐ���k�킹�A�Ɍ��܂ŃI�[�o�[�ȉ��Z�Ŗ�Ԃ���Ɂu�����ɋA���Ă��邩��v�Ɩi���܂������I�����Ă����ł��R�N�O�̎ʐ^���З͂����B�u�Q�x�ڂ��c���������B�s���ė����I���o���ĉE���Ɍ����Ă���I�����W�̉Ƃ��I������30���������B����܂Ŏ��͓d�b�ŋC�Â��Ȃ��B�����ɉו��͒u���Ă����v�B�������Ėl�͕�O�ɂ��ǂ蒅�����B�G�W�\���v�Ȃ̕�͗����ɓ��{�̐Γ��Ă������Ă����B�d���̃t�B�������g�ɓ��{�̒|���d�����Ƃ������āA�d���ɂ��Ȃ�œ��U�����{�̃G�W�\���E�t�@�����瑡��ꂽ�Ƃ����B�ǂ��b����Ȃ����B |

���O�[�e���x���N/Johannes Gutenberg 1398-1468.2.3 �i�h�C�c�A�}�C���c 70�j2005 ���ň���Ǝ�

Franciscan Church (no longer in existence), Mainz, Germany

|

|

|

| �E�M���[�I�X�b�|���ƕ����Ă��� | ���̃v���[�g | �O�[�e���x���N�� |

�悪�������Ƃ����ꏊ�ɂ͑�w�������Ă���A�ǖʂɂ��̎|�����v���[�g������c�͂��Ȃ��ǁA���������I

��w�����C������Ȃ����I�������y���L��h��ׂȂ̂��A�̐S�̃v���[�g�Ƀr�j�[�����������Ă�I�E�G�[���A�����Ȃ��I

�������߂��ɃO�[�e���x���N�����ق���B

������̓t�����X�E�X�g���X�u�[���ɂ���O�[�e���x���O���B�h�C�c�����ɋ߂����̊X�́A�h�C�c�̂������������������B

�������~�G�[���Z�� �f��̕�

�I�[�M���X�g�E�����~�G�[��/Auguste Lumiere 1862.10.19-1954.4.10 �i�t�����X�A������ 91�j2005

���C�E�����~�G�[��/Louis Lumiere 1864.10.5-1948.6.6 �i�t�����X�A������ 83�j2005

Cimetiere de la Guillotiere, Lyon, France

�@

�@

| ���E���̉f��w�D�Ԃ̓����x��1895�N�Ƀ����~�G�[���Z�킪�p���Ŕ��\������i�B�ނ�̓p���̃J�t�F�Ɏ��琻�삵���f�ʋ@���������݁A35�l�̊ϋq��1�t�����i���̐�~�j�ŏ�f�����B�����~�G�[���Ƃ͊X�̖��m�i���ƉƁj�B�ꑰ�̕�̈�ԉE�[�ɌZ��̖����������B���̃����~�G�[���͕���Łu���v�̈ӁB���R�Ƃ͂����f���2�l�ɂӂ��킵�����O���ˁB �����̌�f��Y�Ƃ͔��W���A���݂̑S���E�̉f�拻�s�����͖�258���h���A����3���~�ɂ��̂ڂ�B���{�ł͔N��400�{�����삳��Ă���B |

�����[���X/Samuel Morse 1791.4.27-1872.4.2 �iUSA�A�j���[���[�N�B 80�j2009

Green-Wood Cemetery, Brooklyn, NY, USA�@Plot: Section 25/32, Lot 57161-69

|

|

| ���[���X�M�����I | �l�ԂƂ̔�r�ō����͂U�����炢�H |

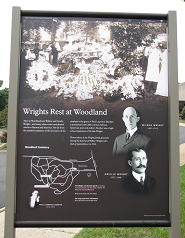

���E�B���o�[�E���C�g/Wilbur Wright 1867.4.16-1912.5.30 �iUSA�A�I�n�C�I�B 45�j2009

���I�[���B���E���C�g/Orville Wright 1871.8.19-1948.1.30 �iUSA�A�I�n�C�I�B

76�j2009

Woodland Cemetery and Arboretum, Dayton, Montgomery County, Ohio, USA�@

|

|

| �Z�̃E�B���o�[ | ��̃I�[���B�� |

|

|

|

| �Z��̕�}�b�v����̑��ɂ��� | �X�~�\�j�A���iD.C.�j�̃��C�g�E�t���C���[�� | ���͂��Ώ�̂Ƃ��Ă����h�ȃ��C�g�Ƃ̕�I |

|

|

|

|

| �Z�M�̃E�B���o�[�B45�ŕa�� | ��n�̒����t�߂ɖ����Ă��� | ���C�g�� | ��̃I�[���B�� |

| �A�����J�̔�s�@�J���ҁB�E�B���o�[�ƒ�̃I�[���B���̓O���C�_�[���̎������d�˂��狦�͂��ĕ��t�@���������A1903�N�A�l�ލŏ��̃K�\�����@�ւ��g�������͔�s�ɐ��������B �l�ނ̔�s�ւ̒���͒���^���邱�Ƃ���n�܂������A�t�����X�̃����S���t�B�G�Z�킪�u�M�C���v������Ƃ����v�����N�������B1783�N10��15���ɒ�G�e�B�G���k�E�����S���t�B�G�����[�v�ɌW�����ꂽ��ԂŎj�㏉�߂ċC���ɏ�����ƌ����Ă���B���N11��21���A�W�����Ă��Ȃ��M�C���ɂ��j�㏉�̗L�l��s���s���A�Ȋw�҃s���[�g���E�h�E���W�F�ƁA�R�l�̃t�����\���E�_�������h��݂����悵�A�p�����̍��x��900m��25���Ԃɂ킽���ĂXkm��s�����B��s���I�������A����҂̓V�����p���Ő������j���A����͋C�����̓`���ƂȂ����B�Q�N���1785�N6��15���A�s���[�g���E�h�E���W�F�͎��g���l�Ă������W�F�C���ŃC�M���X�C�������f���悤�Ƃ��ċC���Ɉ����A�唚���Ƌ��ɍ��x400m���痎���A�j�㏉�̍q�̋]���҂ƂȂ����B 1849�N�ɍŏ��̍q��H�w�ҁA�g�q��w�̕��h�W���[�W�E�P�C���[�iSir George Cayley,1773�N12��27��-1857�N12��15���j���O�t�̗L�l�O���C�_�[�삵�A10�̏��N���悹�Ă̊���ɐ��������B�P�C���[��1853�N�ɒP�t�̗L�l�O���C�_�[�삵�A�P�C���[�̌�ҁi���l�j���j�̑��c��100m�ȏ�̔�s�ɐ��������B 1891�N�A�h�C�c�̃I�b�g�[�E�����G���^�[���iOtto Lilienthal �A1848�N5��23��-1896�N8��10���j���W���[�W�E�P�C���[�̃O���C�_�[�����ǂ����n���O�O���C�_�[�u�_�[�E�B�b�c�@�[�E�O���C�_�[�v�������25m�̔�s���s���B1893�N�ɍō��L�^�ƂȂ�250m�̔�s������B�����A���N�ɖ_�������đ��c����n���O�O���C�_�[�̓������擾���Ă���B2,000��ȏ�̔�s���s���A����s���ԂT���ԂɒB���������G���^�[���ł��������A1896�N�W���A�O���C�_�[�Ŗ�15m�̍�������ė��������ɑ��E�����B���N48�B�Ŋ��̌��t�́u�]���͕����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�������̌�����n�ɖ��������B 1899�N�A�C�M���X�̃p�[�V�[�E�s���`���[�iPercy Sinclair Pilcher �A1866�N1��-1899�N10��2���j���S�n�͂̎O�t�@����邪������s�̐����O�ɃG���W�����̏�B��s�����ɏC�����Ԃɍ��킸�A�W�܂����ϋq�����]�����Ȃ��悤����ɃO���C�_�[�Ŕ�s���ė�����B���N33�B���E���̗L�l���͔�s�̐����҂ɂȂ�����������Ȃ��l���B �|�| �E�B���o�[�E���C�g��1867�N4��16���ɃC���f�B�A�i�B�~���r���ɂďo���B���͖q�t�B������A�S�ΔN���̒�I�[���B���ƈ�������c�ݐ�������B���̌�A1892�N�i25�j�Ɏ��]�ԏC���H��������A�h�C�c�̍q��Z�p�҃I�b�g�[�E�����G���^�[���ɉe�����ꋻ���͔�s�@�ֈڂ����B1896�N�A�����G���^�[�����x�������Œė�������B 1900�N�i33�j�A�Z��̓m�[�X�J�����C�i�B�L�e�B�z�[�N�̃L���f�r���̍��u�Ŏ���O���C�_�[���e�X�g��s�B���̃f�[�^����ɉ��x�����ʂ̋C���̉e���ׁA�O���C�_�[�̊��������1000����s�����B ������1903�N�A�Z��͏]������35%�������̂悢�v���y���𐧍삵�A12�n�͂̃G���W�����̂���337kg�A6.6m�̋@�́g���C�g�t���C���[���h�������������B�Q�̃v���y���𓋍ځA�嗃���˂��邱�ƂŐ��䂳�ꂽ��s���\�ɂ��A��s�@�̎��p���ɓ����J���B ���N12��17���ߑO10��35���A�A�L���f�r���̍��u�ɂĎj�㏉�߂ē��͕t����s�@��120�t�B�[�g�i��36.5m�j�A12�b�Ԕ�Ԃ��Ƃɐ��������B�Ƃ��ɃE�B���o�[36�A�I�[���B��32�B���̓��̂S��ڂ̃t���C�g�ł�59�b�ԁA852�t�B�[�g�i��259.6m�j��Ԃ��Ƃɐ������Ă���B���c������I�[���B���E���C�g�͐��E���̔�s�@�p�C���b�g�ƂȂ����B�������A�ϋq���T�l�Ƃ������Ƃ�����A���Ԃ͂��̉������^���A�V���Ɂu�Ȋw�I�ɕs�\�v�Ə������ȂǁA�Ȃ��Ȃ��M���Ă��炦�Ȃ������B ��1904�N�ɂ�1km���z�����s���������A1905�N�ɂ�30km�̔�s�𐬂��������B 1908�N�X��12���A�I�[���B���i����37�j�͂P����15��20�b�Ƃ����P���ԑ�̔�s���Ԃ����߂ċL�^���A��75km���B�����T����̂X��17���A�I�[���B���̓��C�g�t���C���[�̃f���t���C�g���ɍ��x25m����ė����A���E�ŏ��߂Ĕ�s�@���̂��N�������l���ƂȂ�B�I�[���B���͕����ōς��A����҂̃g�[�}�X�E�Z���t���b�W���R���сi26�j�����S���A���̔�s�@���̋]���҂ƂȂ����B ����ɂS����̂X��21���A�Z�E�B���o�[�̓t�����X�̃��E�}���ߍx�̃I���[���̉��K�n�łP����31��25�b�Ƃ����t���C�g�̐��E�V�L�^��@���o�����B�ŏI�I�ɃE�B���o�[�͔N��12��31���ɑ؋ԂQ����20���A��s����125km�܂Ŏ��g�̋L�^���X�V�����B 1909�N�A�E�B���o�[�͐V��ЃA�����J���E���C�g�E�J���p�j�[�i��̃��b�L�[�h�E�}�[�e�B�����ŐV�s�X�e���X�퓬�@F-22��F-35���J���E�����j�̎В��ƂȂ�B�X���A�t�����X�ɍ��ꂽ���C�g�Z��̉�Ђ̃`�[�t�E�p�C���b�g�A�E�W�F�[�k�E���t�F�[�u���iEugene Lefebvre �A1878�N-1909�N9��7���j���e�X�g��s���ɂUm�̍�������ė��A��s�@���̂Ŏ��S�����ŏ��̃p�C���b�g�ƂȂ����B 1911�N�A�I�[���B���i40�j�̓O���C�_�[�ő؋ԂX��45�b�Ƃ������E�L�^������Ă���B 1912�N�T��30���A����s����X�N��A�E�B���o�[�͒��`�t�X�M�ŕa�v�����B���N45�B�I�[���B���͂��̌�����炭��s�@�����Ɋւ���Ă������A�Q�N��ɑ�ꎟ���E��킪�u�����A�킢���D�������Ă���1916�N�A�I�[���B���͔�s�@��������g���������B 1928�N�ɂȂ��Ă��A�����J�ł̓��C�g�Z��Ɏ��i��������������A�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�̑q�ɂɖ�����Ă������C�g�t���C���[���������h���̉Ȋw�����ق�����������B 1942�N�A����E���̑����A�I�[���B���͋�P�ŊX���j��A�����̐l�����D���Ă��邱�Ƃɋ���ɂ߁A�����ԉ��w�����[�E�t�H�[�h�ɓ��͔�s�@���������Ƃ���������e�̎莆�𑗂����B ���N�A�X�~�\�j�A������͂悤�₭���C�g�Z��̈̋Ƃ�F�߁A������Z��ɒӂ����B�I�[���B���͂��̎Ӎ߂�����A���C�g�t���C���[�����A�����J�ɖ߂����Ƃɍ��ӂ����B �Z�̎�����36�N���1948�N1��30���A�I�[���B���̓I�n�C�I�B�f�C�g���ɂĐS������ő��E�����B���N76�B���V�ł̓A�����J��R���S�@�̐퓬�@�ŏ���Ǔ���s�����B ���N���A����s���炿�傤��45�N�ڂ� �Ȃ�12��17���A���V���g�����������قɃ��C�g�t���C���[�����W������ ����ȓW�����������s��ꂽ�B 1978�N�A�I���W�i���ʂ�̕����@���A�����J�l�̐N���R�N������Ő��삵�A�L�e�B�z�[�N��24m�̔�s�ɐ��������B ���Z��́u���[�Ɣ�s�@�𗼕��Ƃ��{���͖̂��d�Ȏ��݂��v�ƌ����Đ��U�Ɛg�������B ���Z��ƕ���ŏ����̖��O�̕�肪����B�Z��͓Ɛg�䂦�A�v�l�ł͂Ȃ����L���T�����B ������s�ɐ��������ꏊ�́u���C�g�Z�퍑���L�O���v�Ƃ��č��������ǂ��Ǘ��B ���h�C�c�o�g�̃A�����J�̍q��Z�t�O�X�^�[���E�z���C�g�w�b�h�iGustave Whitehead�A1874�N1��1��-1927�N10��10���j�����C�g�Z�킪����s����1903�N12��17�������Q�N�S�J�����O��1901�N8��14���ɃR�l�e�B�J�b�g�B�t�F�A�t�B�[���h�Ő��E���̗L�l���͔�s�ɐ��������Ƃ�����������B�����̃j���[���[�N�E�w�����h���ȂǂR�����u�z���C�g�w�b�h�̓G���W���t���̋@�́g�i���o�[21�h���ɂ����800m�̋��������x15m�Ŕ�s�����v�ƋL���������Ă���B�ʐ^�͂Ȃ����A����ɂ����L�҂����ɕ������@�̂̃C���X�g��`���Ă���B�����A�z���C�g�w�b�h�̓��C�g�Z��̏���s�����ꂽ����24�N�������Ă����̂Ɉ�x�����͔�s���Č����悤�Ƃ��Ȃ������_�A�L���Ɩڌ��҂̏،����������Ă���_�A���؉\�ȏڂ����L�^����x������Ă��Ȃ��_�Ȃǂ���A�X�~�\�j�A������͐��䓮�͔�s�����C�g�Z��ȑO�Ɏ����������Ƃ������ے肵�Ă���B�������A1986�N�Ƀ��v���J�@��A����̌y���G���W���𓋍ڂ����Ƃ����100m��s�����Ƃ����B |

���T�~���G���E�R���g/Samuel Colt 1814.7.19-1862.1.10 �iUSA�A�R�l�`�J�b�g�B 47�j2009

Cedar Hill Cemetery, Hartford, Hartford County, Connecticut, USA

|

|

|

| ����ɖX�q��u���Ă݂��B10���ȏ゠��̂͊m�� | �Ă���̏��_�� | ����Ȕ蕶 |

���{���o�[�����e�̖{�i�I���p���ɐ����B�Õ��Ȃǂ͕ʂƂ��āA�l�̕�ł�����傫�Ȃ��̂��������Ƃ��Ȃ��B�R���g�͈̐l���A

����Ƃ������̕��폤�l���B�l�͂܂����_�ɒB���ĂȂ��B�����A����̏e�̖��O���u�s�[�X���[�J�[�v�Ƃ����Ƃ���ɔނ̗ǐS�����o�������B

���W�����E�n�[���F�C�E�P���b�O/John Harvey Kellogg 1852.2.26-1943.12.14

�iUSA�A�~�V�K���B 91�j2009

Oak Hill Cemetery, Battle Creek, Calhoun County, Michigan, USA

|

|

|

|

| �傫�ȃP���b�O�Ƃ̕�̑O�Ɍl�悪���� | �W�����E�n�[���F�C�E�P���b�O | �P���b�O�Ƃ͒n���̖��m�� | �P���b�O�̃I�[���h�e�C�X�g |

|

|

|

| ��ŃP���b�O�Џ���В��̃E�B���E�L�[�X�E�P���b�O�͏������ꂽ�ꏊ�ɖ���B |

��Q�̋A��A�P���b�O�Ђ̃��S����C���� �^�ԎԂ����R�O�𑖂��Ă����I |

|

�X�V���B�W�����E�n�[���F�C�E�P���b�O�͒�Ƌ��ɃT�i�g���E���i�ۗ{���j�̕a�l�H�Ƃ��ăR�[���t���[�N�̊J���ɐ����B

��͓�������낤�Ƃ������A�Z�̔ނ͖{���ɍ����Ă���l�����������Ȃ��Ɠ����\���ɔ������B

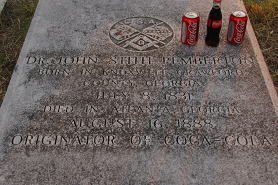

���W�����ES�E�y���o�[�g��/John Pemberton 1831.7.8-1888.8.16 �iUSA�A�W���[�W�A�B 57�j2009

Linwood Cemetery, Columbus, Muscogee County, Georgia, USA

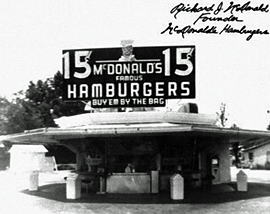

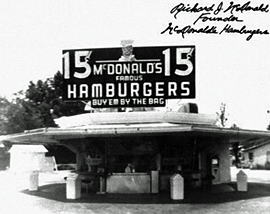

�}�N�h�i���h�Z�킪�n�߂��L�O���ׂ���1���X

|

|

|

| �W���[�W�A�ɒ��ޗ[�z�Ƌ��� | �Ō�̍s�ɁuORIGINATOR OF COCA-COLA�v�Ƃ��� | �R�J�R�[���鍑�̐��݂̐e�͎��f�ȕ悾���� |

�����`���[�h�E�}�N�h�i���h/Richard McDonald 1909.2.16-1998.7.14 �iUSA�A�j���[�n���v�V���[�B

89�j2009

Calvary Cemetery, Manchester, Hillsborough County, New Hampshire, USA / 474

Goffstown Rd Manchester

�}�N�h�i���h�Z�킪�n�߂��L�O���ׂ���1���X

|

|

|

|

| �}�N�h�i���h�n�Ǝ҂͂��̗�_�ɁB�܂����u�����v�� �܂ŌĂ���ƂɂȂ�Ƃ͎v��Ȃ������낤 |

����ɉ��F��M�̕����I�������ł����ɕ������� |

�u���������b�ɂȂ��Ă܂��I�v �ߏ��ŃQ�b�g���ĕ�[�I |

����������Ɉ�ԋ߂��X�B�`�r�b�R�p�� �`���[�u�^�W�����O���W�����[�� |

| ���E�ő�̃t�@�[�X�g�t�[�h�`�F�[����n�n�B�������璲���A�T�[�r�X�܂ŗ����悤�ɍs�����݂̃t�@�[�X�g�t�[�h�����̃V�X�e������}��听�������߂��B

���`���[�h�E�}�N�h�i���h�iRichard/1909�N2��2��-1998�N7��14���j�ƂV�ΔN��̌Z���[���X�E�}�N�h�i���h�iMaurice/1902�N11��26��-1971�N12��11���j�̌Z��́A�j���[�n���v�V���[�B�}���`�F�X�^�[�Ő��܂ꂽ�B�e�̓A�C�������h�n�i�X�R�b�g�����h�n�H�j�ږ��B 1940�N5��15���A���`���[�h�i31�j�A���[���X�i38�j�̌Z��̓J���t�H���j�A�B�T���o�[�i�[�f�B�m�Ƀ}�N�h�i���h��1���X�ƂȂ�A�h���C�u�X���[�`���̏����ȃo�[�x�L���[���X�g�������J�X�����B 8�N���1948�N�A���`���[�h�i39�j�ƃ��[���X�i46�j�͓X�܂�S�ʓI�ɉ������A���j���[��9��ނ̂݁�15�Z���g�̃n���o�[�K�[�A�`�[�Y�o�[�K�[�A�\�t�g�h�����N�A�~���N�A�R�[�q�[�A�|�e�g�`�b�v�X�A�p�C�Ȃǂɍi���ă��j���[�A���E�I�[�v�������B�ނ�͐v���Ɍ����悭���i����邽�߂̒����H����Z���t�T�[�r�X�ɂ��̔��������l�āB������30�b�ŏ��i���o���u�X�s�[�h�E�T�[�r�X�E�V�X�e���v�A�N�ł������i���̃n���o�[�K�[���ł���u�T�[�r�X�̃}�j���A�����v�A�H�ꎮ�̃n���o�[�K�[�������@�ȂǁA�t�@�[�X�g�t�[�h�^�T�[�r�X�̌��^��҂ݏo���A���E�I�ȃn���o�[�K�[�`�F�[���X�̊�b��z�����B ���̃��X�g�����͐������A�Z��́u50�ɂȂ�O��100���h�����҂����v�ƖڕW���f�����B 1952�N�A�Z��̓T���o�[�i�[�f�B�[�m�Ƀn���o�[�K�[���X�g�����̓X�܂�V�z���悤�ƍl���A�l�ڂ����������̊O�ςɂ��邽�߁A���`���[�h�͉��F���u�S�[���f���A�[�`�v���l�Ă��A2�̔��~��X�̗��[�ɒu�����}��`�����B 1953�N�A�A���]�i�B�t�F�j�b�N�X�̃��X�g��������ɁA���̃V�X�e���̃t�����`���C�Y�����J�n�����B���̃t�F�j�b�N�X�̓X�܂ł́A���`���[�h���`�����S�[���f���A�[�`�̔��~���A���z�ƃX�^�����[�E�N���[�N�E���X�g�����������ꂽ�������̃f�U�C���ɂ��A�Ŕ̍H�������l�W���[�W�E�f�N�X�^�[���ŏ��̃A�[�`�삵���B�������ɂ̓f�N�X�^�[�̏������������Ƃ����B 1954�N�A���`���[�h45�A���[���X52�̂Ƃ��ɁA�~���N�V�F�C�N������̃Z�[���X�}���Ŋ�ƉƂ̃��C�E�N���b�N/ Raymond Albert Kroc (1902-1984�����[���X�Ɠ��N)���~�L�T�[�邽�ߗ��X���A�����̋q�����X�Ƃ����V�X�e���A�q�Ȃ̉�]���̍����ɃN���b�N�͖ڂ����������B�N���b�N�͌Z��Ɂu�V�X�e�����t�����`���C�Y�`���ɂ��āA�V�X�e�����̂��̂鏤�����n�߂Ă͂ǂ����v�Ɗ��߂��B�Z��́u���������̂��߂ɂ��̓X������Ă��邾���ŁA�t�����`���C�Y���������͂Ȃ��v�Ə��ɓI���������A�����d�˂����ʁA�u�Z�킪���Y�H���ɂ��ĐӔC���A��Ђ̊����ɂ�闘�v�����B�����ɃN���b�N���̔��g���̑S�ӔC���v�u�}�N�h�i���h�Ƃ������ƃV�X�e���́A�N���b�N�����ƂɎg���v�ƍ��ӂ����B�Z��̓��C�E�N���b�N�ƒ�g������A1961�N�ɃN���b�N�ɔ��������܂Ōo�c�𑱂����B �N���b�N�������t�����`���C�Y���ł́A�t�����`���C�U�[�i�����X�̖{���j�͑������1.9�������A���̂����}�N�h�i���h�Z���0.5������邱�ƂɂȂ����B�N���b�N�̓}�N�h�i���h�荞�ނ��߂ɔM�S�ɓ������B 1955�N3���A�t�����`���C�Y�W�J���邽�߂̐V�������"McDonald's Systems Inc."�i�}�N�h�i���h�V�X�e����Ёj�����A�����ɃN���b�N�����c�X1���X�i�}�N�h�i���h�S�̂ł�9�Ԗځj���V�J�S�x�O�ɃI�[�v���������B�f�����T�[�r�X�A����ꂽ���j���[�A�育��ȉ��i�Ƃ��������́A���̂܂܃t�@�[�X�g�t�[�h�E���X�g�����̒�`�ƂȂ����B�N���b�N�ɂ��t�����`���C�Y�����͍�����������������]���̕����Ƃ͈قȂ�A�������킸��950�h���Ƃ������̂ŁA�H�ޔ[���Ǝ҂���̃��x�[�g���������Ȃ����j�͓X�ܐ��̐L���ɑ傫���v�������B 1960�N�ɂ́A�Ж����u�}�N�h�i���h�R�[�|���[�V�����v�ɕύX�B 1961�N�A���`���[�h�i52�j�ƃ��[���X�i59�j�B�N���b�N�̊g�����͂��ǂ炸�A���[���X�����ނ������Ƃ���A�Z���270���h���Ƃ������z�Ń}�N�h�i���h�̑S�����i�����j���N���b�N�ɔ���n�����Ƃɍ��ӂ����B�N���b�N�͓����҂��炱�̎����������W�߂��B���N�A�uMcDonald's�v�Ƃ������̂ƁuDrive-In Restaurant Services�v�Ƃ������e�̕č����W���o�肵�A��d�A�[�`�̃��S�}�[�N�̏��W���\�������B���E�W�J���J�n����B 1962�N�A���S�́u�S�[���f���E�A�[�`�v�����E���ʂ̃��S�ƂȂ����B1955�N�̃N���b�N�̒��c1���X�͓X�܂̍��E�ɉ��F���A�[�`���������B���`���[�h�͂������物�F���S�[���f���A�[�`�̃��S�̌��Ă��l�����BM�^��"McDonald's"��"M"��͂��Ă���̂ł͂Ȃ��A2�̃A�[�`���d�˂Ė͂������́B 1965�N�A���C�E�N���b�N�͐�����McDonald's Corp.��ݗ��A�������J�B���Ђ͒������@���܂߂��`�F�[���S�X�̌o�c�ꂷ��O�ꂵ�����S�}�j���A�������グ�A���E�e���ւ̓W�J���͂������B���N�A�}�X�R�b�g�Ƃ��ăs�G���̃��i���h�E�}�N�h�i���h���o�ꂷ��B 1968�N�A1000�X�܂�B���B 1970�N�܂ł�2000�X�܂Ɋg��B �P�X�V�P�N�A���{�}�N�h�i���h���A���G�ݏ��̓��c�c(�ł�)�В���ɂ���Đݗ�����A�V���ɋ��4���ڂɑ�1���X���I�[�v���B���c�c�̓s�G���́u���i���h�E�}�N�h�i���h�v�����{�l�ɂ͔������Â炢���߁u�h�i���h�E�}�N�h�i���h�v�Ƃ����B ����������1996�N�ɂ͍���2000�X�܂��A���㍂��2988���~�ɒB�����B2013�N6���ɂ͑S����3265�X�܂ɒB�������A�s�̎Z�X�̐����Ȃǂ�2021�N�͖�2900�X�܂ƂȂ��Ă���B ���N12��11���A���`���[�h62�̂Ƃ��ɁA���[���X���J���t�H���j�A�B�p�[���X�v�����O�X�̎���ŐS�s�S�ɂ��69�ő��E�B�f�U�[�g�E�������A���E�p�[�N�ɖ������ꂽ�B 1973�N�A���H���j���[���B 1975�N�A�h���C�u�E�X���[�X���J�� 1984�N1��14���A�}�N�h�i���h���t�����`���C�Y�W�J���āA���E�ő�̃t�@�X�g�t�[�h�`�F�[���Ɏd���ďグ���l���A���C�E�N���b�N�����A�a�ɂ��81�ő��E�B�ނ͐��E34������8300�X�܂��J���A���U��6���h���̕x��z�����B ���N11��30���A�j���[���[�N�̃O�����h�E�n�C�A�b�g�z�e���ŁA���ă}�N�h�i���h�̐~�[�ɂ����ŏ��̃R�b�N�A���`���[�h���č��}�N�h�i���h�̎В�����500���ڂ̃n���o�[�K�[������Z�����j�[���s��ꂽ�B �����C�E�N���b�N�̍����j�B�i1�j�����ŌZ��́u�}�N�h�i���h�v�̖��̂��g���Ȃ��Ȃ�"The Big M"�̖��ʼnc�Ƃ𑱂������A�N���b�N���Z��̓X�̂����߂��Ƀ}�N�h�i���h�̑�^�X�܂��o�X��������"The Big M"�͓|�Y�����B�i2�j�o�c���Ϗ��̍��ӎ����ɂ́A�������`�F�[���̔���グ��1%���x�����Ƃ����u�a�m����v�����������A�_�ɂ͋L�ڂ��ꂸ����Ȃ������B�i3�j�N���b�N���E����1�N�ԁA�}�N�h�i���h�Ђ͑n�ƎҒǓ��L�����y�[���Ɩ��ł����Z�[�����s�����B�����m�������`���[�h�͌��{�����Ƃ����B 1990�N�A1���X�ܑ̐���B���I���N�̓��X�N���ŋ��Y�����̃}�N�h�i���h���J�X�B 1990�N��ɓ��蔄�グ�͏㏸���A1993�N��74��0800���h�����A5�N���1998�N�ɂ�124��2100���h���Ɣ{�������B90�N��̂����ɑS���E��2���X�܈ȏ��W�J���鐢�E�ő�̊O�H�Y�Ƃɋ}���������B 1997�N�ɐV�K�I�[�v���������O�X�܂͂���50���ȏ���I�[�X�g�����A�A�u���W���A�J�i�_�A�C�M���X�A�t�����X�A�h�C�c�A���{�Ȃǂ���߂��B 1998�N7��14���A���`���[�h�̓j���[�n���v�V���[�B�}���`�F�X�^�[�̘V�l�z�[���ŐS�s�S�ɂ��89�ő��E�����B�ނ̓}���`�F�X�^�[�̃}�E���g�E�J���o���[��n�ɖ������ꂽ�B 2001�N�̔N�Ԕ���グ��148��7000���ăh���A�����v16��4000���h���B 2002�N�A���{�}�N�h�i���h�͓��{�}�N�h�i���h�z�[���f�B���O�X�Ƃ��Ď�����ЂƂȂ�A�n���o�[�K�[����Љ��������{�}�N�h�i���h��V�݂����B 2004�N�A�����X�͐��E 119������3���X�ȏ�A1�������荇�v�� 4700���l�����p�B 2008�N�ɑS�Ẵn���o�[�K�[�s���46.8���̃V�F�A���l������ʂ̍����ێ��i2�ʂ̓o�[�K�[�L���O��14.2���j�B���N�̑����㍂��235��2200���h���A�����v43��1300���h���B�n��ʔ���\���̓A�����J���O��28���A���[���b�p45���A�A�W�A�E�����m�E�����n��22���A���̑�5���B 2009�N���_�ŁA���E118������3��1000�X�܂�W�J���Ă���A����75���ȏオ�t�����`���C�Y�X���B ���N�A�A�C�X�����h���S3�X�܂�����A���߂ēP�ނ���B���������Z��@�Ɋׂ�A�̎Z������Ȃ��Ȃ������߁B �Q�O13�N�����_�ŔN��15���H�ɋy�сA���E�̓X�ܑ�����3��5429�X�ɂȂ����B���̔N�A�J�i�_�o�g�̏����T���E�J�T�m�o�������{�}�N�h�i���h�̎В��ɏA�C���A�s���l���Ă����ቿ�i�H�����牿�i�т⏤�i�o���G�[�V�����̊g��֕��j�]�������B ���i���i�������ʂɂ��ߍׂ����ݒ肷�邱�ƂȂǂŔ���グ�g���ڎw���B 2016�N�A�`�L�f��wThe Founder�x�Ń}�N�h�i���h�Z��ƃ��C�E�N���b�N�̃r�W�l�X�W���`���ꂽ�B 2018�N�A�{�Ђ��V�J�S�Ɉړ]�B���㍂�Ő��E�ő�̃��X�g�����`�F�[���ł���A2018�N���_��37,855�̓X�܂������i���c�X2770�X�A�t�����`���C�Y�X35,085�X�j�A���E120�̍��ƒn��ɂ���A����6800���l�����p�B �}�N�h�i���h�E�R�[�|���[�V�����̎����́A�t�����`���C�Y�����X���x�����ƒ��A���C�����e�B�A�萔���A����ђ��c�X�ł̔��ォ��Ȃ�B�]�ƈ����́A230���l�̃E�H���}�[�g�Ɏ���170���l�ŁA���E��2�ʂ̖��Ԍٗp�ҁB ��18�N�A�č��Ŕ̔�����Ă���7�̃N���V�b�N�o�[�K�[�i�r�b�O�}�b�N�A�`�[�Y�o�[�K�[���j�ɁA�l�H�I�ȕۑ����A�����A���F����S�ʓI�Ɏg�p���Ȃ��Ɣ��\�B ���}�N�h�i���h�Ђ͐H�ו����s���N�ł���Ƃ̔ᔻ���āA�T���_�A���A�X���[�W�[�A�ʕ��Ȃǂ����j���[�ɉ����Ă����B�����āA�n���o�[�K�[�̃o���Y���獂�ʓ��R�[���V���b�v����菜���A�`�L���}�b�N�i�Q�b�g����l�H�ۑ�������菜���A�}�b�N�i�Q�b�g�Ɋ܂܂��{��A�g�Ԗ��A�N�G���_���A�G���h�E���̂ł�Ղ�A�Ă̂ł�Ղ�A�����������ʏ`�ɒu���������B ���}�N�h�i���h�Ђ̃n���o�[�K�[�͐��E���ɐZ�����A����̔�r���e�ՂȂ��Ƃ���C�C�M���X�̌o�ώ��w�G�R�m�~�X�g�x�͍��ۍw���͕������r����w�W�Ƃ��āu�r�b�O�}�b�N�w���v���l�āB2015�N���_�ŁA���E�ōł������ȃr�b�O�E�}�b�N�̓X�C�X�ł���A�ł������ȃr�b�O�E�}�b�N�������̓C���h�A�������`�B ���}�N�h�i���h�Ђ̗��v�̑����͍��O���Ƃ��琶�������̂ł���A���Ђ̉c�Ɨ��v�̔����ȏ���߂�B ���}�N�h�i���h�Ђ̓A�����J�^��ʏ���Љ��O���[�o�����̏ے��Ƃ��āA�e���œX�܂��P���̑ΏۂɂȂ邱�Ƃ�����B ���A�����J�ł̓h���C�u�X���[�������70�����߂�ƌ����Ă��� ���A�����J�ł͘J���҂�8�l��1�l���}�N�h�i���h�Ɍٗp���ꂽ�o��������Ƃ����B ���}�N�h�i���h1���X�͓��n�O���̎��P�ƃA���o�[�g�E�I�[�N�������L���A�����قɂ��Ă���B ���C���h�Ńx�W�^���A����p�̃��X�g�������I�[�v���B ���}�N�h�i���h�Ђ͎Q�������s��̃T�[�r�X���������コ�����B1975�N�ɍ��`�ŃI�[�v�������}�N�h�i���h�́A�����ȃg�C������т��Ē����ŏ��̃��X�g�����ł���A�ڋq�͑��̃��X�g������{�݂ɂ��������Ƃ�v������悤�ɂȂ����B �����������ł͓X�܂Ńr�[�����̔����Ă���B ���A�����J�����ł͌��N�I�ȃC���[�W�Ŕ���T���h�C�b�`�`�F�[���́u�T�u�E�F�C�v����1�ʂ̃V�F�A�����B ���`�F�[���X�g�A�̓X�ܐ��ł̓R���r�j�ő��̃Z�u��-�C���u���Ɏ������E��2�ʁB |

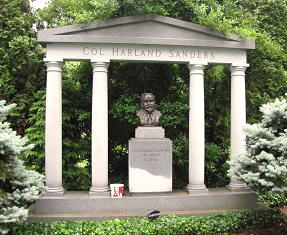

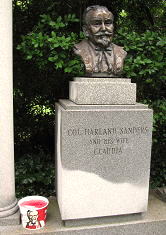

���J�[�l���E�T���_�[�X/Harland David Sanders 1890.9.9-1980.12.16 �iUSA�A�P���^�b�L�[�B

90�j2009

Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA �@Plot:

Section 33, Lot 57

|

|

|

|

| ����ȂɊ炪�m���Ă���n�Ǝ҂����Ȃ��i�j | �{���̓n�[�����h�E�f�[���B�b�h�E�T���_�[�X�I | ���₩�����ȕ\��� | �`�L���R���{�̔����I |

| �A�����J�̎��ƉƁA�P���^�b�L�[�t���C�h�`�L���iKFC�j�n�ƎҁB�{���̓n�[�����h�E�f�[���B�b�h�E�T���_�[�X�B1890�N�A�C���f�B�A�i�B���܂�B�U�ŕ���S�����A10����_��œ����n�߁A16�œ����B���N�A�������̂܂�������ƁA�@�֎ԏC���H�A�{�C���[�W�A�^�C���̔������X�]�E���J��Ԃ��B1930�N�i40�j�A�P���^�b�L�[�B�ŃK�\�����X�^���h���o�c���A�~�n�̈�p��6�Ȃ́u�T���_�[�X�E�J�t�F�v���I�[�v���A���炪���������B�X�͔ɐ����A�T�N��Ɂu�B�̗����ւ̍v���v���]������āu�P���^�b�L�[�E�J�[�l���v�̖��_�̍�������ꂽ�B�܂�A���̃J�[�l���E�T���_�[�X�́g�J�[�l���h�iColonel�j�̓P���^�b�L�[�B�����^�������_�̍��i���_�卲�j�ł���A���ۂ̌R���Ƃ͖��W�B 1939�N�i49�j�A���͊���p�����t���C�h�`�L���̔̔����J�n������A���N�Ύ��ŕX�B1941�N�i51�j�A147�Ȃ̃��X�g�������Č������B1952�N�i62�j�A�T���_�[�X�̓t���C�h�`�L���̒����@�𑼐l�ɋ����ĕ�����V�����r�W�l�X���f���i�t�����`���C�Y�j���J�n�B���^�B�\���g���C�N�Ɉꍆ�X���I�[�v�����A���t�����`���C�Y�X�̓X�����u�P���^�b�L�[�E�t���C�h�`�L���v�iKFC�j�̃u�����h�����l�Ă����B���̌�A�T���_�[�X�̓t���C�h�`�L�������S���Ԃɐς�Ŋe�n�����A�t�����`���C�Y�g��ɐs�́B�o�c����������ނ���1964�N�i74�j�ɂ�600�X�܈ȏ�̃t�����`���C�Y�ԂɂȂ��Ă����B�T���_�[�X��1980�N�ɔx���ő��E����܂ŁA���E�ɓW�J�����X�܁i������6000�J���j������ă��V�s�ʂ�ɐ��@������Ă��邩�`�F�b�N�������A���{�ɂ��R�x�K��Ă���B���N90�B ���u�J�[�l����������l�`�v��3.25�̓x���������{���̘V�ዾ�������Ă���B ��1985�N�A��_���[�O�D�����ɋ��������t�@�������ږx�X�̃J�[�l�����ږx��ɓ��������A24�N���2009�N�ɐ�ꂩ�甭������A���݂͓��{KFC�{�ЂɓW������Ă���B |

����g �ΗY/Shigeo Iwanami 1881.8.27-1946.4.25 �i�_�ސ쌧�A���q�s�A���c�� 64�j1999��09 �o�Ől

�@ �@ |

| �^���̎�����������ƁA�~���[�̎�܂��l���g���[�h�}�[�N�� |

|

|

|

| 1999�@���ׂĂ̕n�R�w���̉��l�I | 2009�@10�N�Ԃ�ɍď���B�E����ɕ掏�������Ă��� | ���c���͌Î��ŕ�͌ܗ֓������� |

| �u�^���̎�����������v�ƃ~���[�̖���g��܂��l�h����g���X�̃V���{���}�[�N�ɑI�сA�o�Ől�Ƃ��ď��߂ĕ����M�͂���͂�����g�ΗY�B���_�e����������ɂ߂��펞���̓��{�ɂ����āA�v�z�̎��R�̂��߂ɋB�R�Ɛ�����C���̐l���B 1881�N8��27���A���쌧�z�K�S���F���i�z�K�s���F�j�̔_�Ƃɐ��܂��B15�ŕ����������A�ꂪ�w�����x���āA20�ő�ꍂ���w�Z�i������j�ɓ��w�B22�A�����ŗF�l�̓������������E�،��̑�Ńy�V�~�Y���i�}���ρj���瓊�g���E�������ƂɏՌ����A�ΗY�͓N�w������ɎR�����ɘU�����40���ɂ킽���Đ��Ǝ��ɂ��čl�����i�،��̑�͐G�����ꂽ�N�̓��g���������A�S�N�Ԃ�40���������j�B�ΗY�͕�̐����Ŏ����Ɏ��邱�Ƃ͂Ȃ����������h�͑����A����̂��������������ɂ���ď������ޏ����ƂȂ����B24�A�ċN���ē����鍑��w�N�w�Ȃɓ��w���ϗ��w���w�ԁB���N�����B���ƌ�A�_�c���w�Z�̋��t�߂����A���E�͕s�����Ǝ��o�����E�B1913�N�W���T���i32�j�A�_�c���_�ے��ɌÏ��X�̊�g���X��n�Ƃ��A�J�Ƃ̈��A��Ɂu�Ⴍ�邵�A�����z���v�i���l���[�Y���[�X�j�ƋL�����B�����̌Ö{�ƊE�͌Ï��̒l�i���q�Ƃ̋삯�����ɂ���Č��߂Ă������A�ΗY�͐����̔��i�Œ艿�i�j�����s�������ƂŒ��ڂ��W�߂��B ��1914�N�A�Ėڟ��̒m�������Ċ�g���X�̏����o�łƂȂ�w���T��x�����s���A�Ö{���̓X�傩��o�ŋƂɓ]���Ă����B�Q�N��ɟ������E����ƁA���N�Ɉꍂ�����̓N�w�ҁE���{�\����Ɓw���ΑS�W�x�����s�����B�����āA�H�열�V��A�X���O�A�g���X�g�C�Ȃǂ̑S�W�����s���A�J���g�A�w�[�Q���A�����ӎO��̓N�w�����o�ŁB�����̑S�W��N�w���ɂ���āA���Ԃ���N�w�A�v�z�̍d�h�ȏo�ŎЂƂ��ĔF�m����Ă������B 1927�N�i46�j�A�����̌ÓT�̕��y��ڎw���āu��g���Ɂv��n�����A�]���͍������������w�����u���ɖ{�v�Ƃ����`�Łg�����h���ɏo�����B����ɂ���Ėړ��Ă̍�i��ǂނ��߂ɑS�W���܂Ƃߔ������Ȃ��Ă��悭�Ȃ�A�w����m���l����M��Ȏx����B�ΗY�͕��ɖ{�����̍ۂɁu�����^�т֗̕����Ɖ��i�̒Ⴓ���ŗD��ɂ����̂ŊO�ς͑e���������e�Ɋւ��Ă͌��I�����v�u�^���͖��l�ɂ���ċ��߂��邱�Ƃ�~���A�|�p�͖��l�ɂ���Ĉ�����邱�Ƃ�����]�ށB�i���j��������s���̏��������҂̏��ւƌ������Ƃ�������ĊX���ɂ��܂Ȃ��������A���O�ƌ��������ł��낤�v�Ɗ��s�̌��t���L�����B������1933�N�ɂ́u��g�S���v���A1938�N�ɂ́u��g�V���v��n�����A����炪���݂̕��ɁA�S���A�V���̌��_�ƂȂ�B ���啶���ƂȂ��Ă����ӔN�̟����A�o�ŎЂƂ��Ă͖����̊�g���X�Ɂw���T��x�̔��s�������A�H�열�V��͈⏑�ŖΗY�ɑS�W�̏o�ł�������B���̎�������ΗY�̐l�Ԑ��������ɑ��҂���M������Ă����̂���������B 1937�N�i56�j�ɖu�����������푈�́A��ǂ̈����Ƌ��ɔ��퐢�_����R���E���{�̌��_��������Ȃ��̂ƂȂ�A�ÓT��w�p���܂Ŕ��֑ΏۂƂȂ��Ă������B�ΗY�́u���{�͂��Ȃ��Ă������푈�����Ă���v�ƌ��ɌR���ɑ��Ĕᔻ�I������Ƃ��Ă������Ƃ��爳�͂���B1940�N�i59�j�A��g���X����o�ł��ꂽ���j�w�ҁE�Óc���E�g�i���������j�̒���w�Î��L�y�ѓ��{���I�̌����x�w�_��j�̌����x�w���{���j�����x�w�����{�̎Љ�y�v�z�x�̂S�_�����֏����ƂȂ�B�Óc�͗��j�w�҂��w���ƕ���x��w�����L�x����̎j���Ƃ����킹�Ď����m�F���s���悤�ɁA�w�Î��L�x�w���{���I�x�Ɏj���ᔻ�������A�_���V�c�ȑO�̐_��j���㐢�̋r�F�E�n�삪�������ƒf���A�_��ȍ~�ɂ��Ă��������q�̎��݂ɋ^�O��\�������B����͍c���̗��j�i�_���j�ρj���^�����Ƃł���^�u�[���������A�Óc�͕s�h�߂����ꂸ�ɏ��߂Ă����֓��ݍ��B���̌��ʁA�Óc�͉E���⍑����`�w�҂Ɍ������U������A�����Ȃ̈��͂�������23�N�Ԗ��߂Ă������勳�������E�ɒǂ����ꂽ�B�ΗY���o�Ō��Ƃ��ċ��e����A���҂́u�c���̑�����`�������v�Əo�Ŗ@��26���ᔽ�ŋN�i����A�Óc�͋����R�����A��g�͂Q�����̗L�ߔ�������i���Ɏ��s�P�\�Q�N�j�B�Q�l�͍T�i���A�㍐����1944�N�Ɏ����ɂ��Ƒi�ƂȂ����B ���������ł��ΗY�͂����܂ł��w��A�|�p�d����p�����т��A���@�w�ҁE���Z���B�g�̓V�c�@���i�V�c�͍��Ƃɏ]���g�ō��@�ցh�ɉ߂����������������ʂƂ������j���x�����铊�e���V���ɍs�����B�������A���{�E�R�����u�V�c�̓������͐�Ζ����ł���v�Ƃ��Ă������Ƃ��瓯�����s�f�ڂƂ������߁A�u�����͈ӋC�n�Ȃ����v�Ɠ{��̐������o�����B 1945�N�i64�j�A�I��B���N�A�M���@�c���ƂȂ邪�]�o���œ|���B��1946�N�P���A�푈�ւ̔��Ȃ��獑���̊Ԃɔᔻ���_��|���G���̕K�v����Ɋ����A���a�Ɩ����`����Ƃ��鑍���G���u���E�v��n���B�Q���ɏo�Ől���ƂȂ镶���M�͂���͂������A�Q�J����̂S��25���ɔM�C�ŕa�v�����B���N64�B�����͕��Q�@�����@���m�B�揊�͊��q�E���c���B �����A�Óc���E�g��1949�N�ɕ����M�͂���͂��Ă���B ����g���X�́g��܂��l�h�͍��������Y�̃G�b�`���O�ɂ����́B |

���A���h���E�V�g���G��/Andre-Gustave Citroen 1878.2.5-1935.7.3 �i�p���A�����p���i�X 57�j2009

Cimetiere de Montparnasse, Paris, France

�@

�@ �@

�@

�t�����X�̎����ԃ��[�J�[�A�V�g���G���Ђ̑n���ҁB�O�쓮�ԁiFF�j�̗ʎY���ɐ��E�ŏ��߂Đ�������B

�G�b�t�F�������l�I���ŋ���L�����ɕς��Ă��܂��ȂǁA��Ȑ�`���@�ł����̒��̒��ڂ𗁂т��B

���n���[�h�E�q���[�Y/Howard Robard Hughes, Jr. 1905.12.24-1976.4.5 �iUSA�A�e�L�T�X�B 70�j2009

Glenwood Cemetery, Houston, Harris County, Texas, Plot: Oakdale

Section/2525 Washington Ave

�@

�@

�f��w�A�r�G�C�^�[�x�Ńf�B�J�v���I���������q���[�Y�͋���ȃC���p�N�g���������I

���A���h�����[�E�J�[�l�M�[ Andrew Carnegie 1835.11.25-1919.8.11 �iUSA�A�j���[���[�N�B

83�j2009

Sleepy Hollow Cemetery, Sleepy Hollow, Westchester County, New York, USA

|

|

|

| �Â����j�ŗL���ȁu�X���[�s�[�z���E��n�v | ����ȕ���h�[�� | ��O�̍L���~�n�͑S���J�[�l�M�[��p |

�X�V���B

����� �푾�Y/Yataro Iwasaki �V��5�N12��11���i1835�N1��9���j-����18�N�i1885�N�j2��7��

�i�����s�A�L����A����쉀 50�j2010

|

| ���������ŋ����̕x��z�� |

|

|

| ���ƕ揊�̒ʗp���c�܂��Ă���i2009�j | ��������S�ɕ��Ă���A�������ɂ��Ȃ� |

| 2009�N11���A��̓h���}�w���n�`�x�̉A�̎�l���ł���A�O�H�̑n�ƎҁE���푾�Y�̕�Q�̂��߂ɑ�ォ��㋞�B�����̊��ƕ揊�ɑ����^�ԂƁA�Ȃ�Ɣ߂������Ƃɐ�����ʗp������Ă���A��ʌ��J����Ă��Ȃ������c�I�K�b�N���ƌ��𗎂Ƃ��đ��ɖ߂����B ����l�b�g����������ƁA�����̃T�C�g�Ɂu�ʏ����J���������͈�ʐl����Q�\�v�Ə�����Ă����B�g�Ȃ��ā[�I�h�l�͊��삵�A�R������̖������Q���V����҂����B�������Ă��̓����������A�푾�Y�̕�Q��ɍĒ���I�V������GO�I |

|

|

|

| 2010�N�Q���V���@�g����ȁc���c�������c�h |

�u�R���ƌ����Ă���F�[�b�I�I�v �ߏ��̐l�̏��ł́A���̋����K�v�Ƃ̎� |

�����C���^�[�z���̓d���� ��Ă�����Ɍq���炸�I |

|

|

|

| �אڂ��鏬�w�Z�Ɏ����b���A�~�n����揊�� �`�����Ă�������B����ƁA����̒��ɂ���� �����ЂƂ傪�������I�����A�}�̊Ԃɕ悪������I |

�܁A�܁A�܂����푾�Y�ł̓b�I�H�J������ �]�����ő�ɂ��Ė��O���m�F���Ă݂�Ɓc |

�u���펟�Y�v�A�푾�Y�� �I���W���������`�I �j�āA�V�͉������������ |

|

|

|

| �ߏ��ɂ͎O�H�Б�������̂ŁA�Z���̕��� �����ĕ揊��`���ƁA�Q��̕���I �ł�����͊����a�q�i�푾�Y�̕�j�� ���G��i�푾�Y�̎q�j�������B�푾�Y��`���I |

�g��������H��O�H�̑n�n�҂���H ���n�`�Ŋ���������H��Q�҂� �������Ă���Ǝv���Ă��̂ɁI�h ���D�ɗ������[���ɂ�����x�K�ꂽ |

��͂��͕܂���̋l�������l�I �l�ȊO�ɂ���Q�҂��Q�l���āA �����ɐ���������Ă݂����ǁA�܂����� �������c�B��[��I�����܂ŗ��āI |

| �푾�Y�́w���n�`�x�Œm���x���������Ă���A�l�͑�������揊�ɂ͂Ђ�����Ȃ��ɏ���҂��K��A�O�H�����̍��h��̎Ԃ��s�������Ă���ƐM�����Ă����B�ƁE���E��E���I�傪�܂��Ă����@�A�A�A�I�揊�ɂ܂������l�̋C�z�Ȃ��I�M���[�X�I���̂��߂ɂ����܂ő����^�̂��c�g�z�z�I �l������������ł���ƁA�w�ォ��u�푾�Y����̂���Q��ł����v�Ɛ��B�ށiK����j���r���ɕ��Ă��āA���Ԃ�������߂��������������B�l��͎肪���肪�~�����āA�ߏ��ɂ���O�H�̃X�|�[�c�Z���^�[��揊�ɗאڂ���O�H�̎Б�̐l�ɕ�Q�̕��@��q�˂Ă݂��B�����������Ƃ́A��̓����ɕ��i�͂�����j�̉Ƃ�����A��Q�ɂ͕��̋����K�v�Ƃ������ƁB�����������I�̐S�̕��̉Ƃ͉J�˂��܂��Ă���A�C���^�[�z�����̏Ⴕ�Ă���̂��s���|���Ɩ�Ȃ��i�d�����ʂ��ĂȂ��l�q�j�B �����������Ă��邤���ɁA�揊�̖�������Ă���j����������l�����B�����|���Ă݂�ƁA�r���S�I�ށiM����j���푾�Y�Q��̏���҂������I�R�l���Ε���̒q�d�A��̂��Ƃ͕�n�ɕ����Ƃ������ƂŁA���Ƃ̂S��ڈȍ~������ߏ��̐���쉀��GO�B�E���̕��Ɏ��₵�ďd��Ȏ��������������B���킭�u�ȑO�͕�炪���Ė����Ɍ��J���Ă�������ǁA���͖��l�ɂȂ��Ė���J����l�����Ȃ��B���S�ɔ���J�ɂȂ��Ă���v�B�K�[���B�g���������h�B�l�͂��Đ���쉀�̒�t�̐l���u���ƕ揊�̕��͍���i���k�����H�j�ŋߔN�S���Ȃ����v�I�Ȃ��Ƃ�����Ă����̂��v���o�����B�Ȃ�Ă������B �u��炪���E����p�҂����Ȃ��̂Ŕ���J�v�Ƃ������l�̃P�[�X�́A������������ˉ���̕揊�ł��N���Ă���B�O�H������������c���A�����ق������͗]�T�ł���Ǝv�����ǂȂ��c�i�����W�҂̕������̃y�[�W��ǂ܂�Ă�����A�l�A�푾�Y����Ɖ���l�̖����ɂ̓{�����e�B�A�ŕ��W�����܂��̂ŁI�j�B |

|

|

| ������͐��c�J��̊��ƕ_���B�ÉÓ����ɂ� �n�݂�����E����V���̗�_�Ƃ��Č��݁i2013�j |

�ē��ɂ��Ɗ���V���A���푾�� �͂��ߊ��Ƒ�X������Ƃ̂��� |

�������Ȃ邤���́c

�n�オ�����Ȃ�F������揄�炳���Ē����܂��I�O�[�O��MAP�A�X�^���o�C�E�I���I�����I

|

|

| �����̗тɈ͂܂ꂽ�ꏊ�����ƕ揊�I | ���S�Ɍ��������푾�Y�I�F�����獇���I |

���Ȃ�ƁA�T�C�g�ǎ҂̕���1980�N�ɏ��炳��Ă��܂����I

�@ �@ |

|

| �w���푾�Y�V��x 1980�N�R��12����N���B�e����܂����I������24���� ���J����Ă����̂����BN���M�d�ȕ�摜��L��������܂����[�b�I�@m(_ _)m |

| ���ƉƁB�������Ɋ����O�H�����̑n�n�ҁB�y���˂̕��m�̒��ł��ʼn����̒n���i�����j�Q�l�����_�̉Ƃɐ��܂��B���g�o����ڎw���Ċw��ɐ����o���A�y���ˏd�b�̋g�c���m�̖ڂɎ~�܂�B1859�N�i24�j�A�˖��Œ���ɕ��C�������Ƃ��@�ɁA����f�Ղœ��p�������B1861�N�i26�j�A�n���Q�l���狽�m�i�������j�ɐg����������A������1867�N�i32�j�ɂ͏�m�̐g���ł���V���狏�g�ւƏo�������B �����ېV��͔ˑD�̕����������g���ĊC�^�Ƃɐi�o�B1874�N�i39�j�ɖu����������̗����n�߂Ƃ��āA��p�o���A����푈�ȂǂŐ��{�̗A���Ɩ���Ɛ肵�A����ɂ���č����ő�̋D�D��Ђ�z���グ��B����ɖ푾�Y�͊e���ʂő��p�I�Ɏ��Ƃ�W�J���A�����Ƃ��ĎO�H���������グ�Ă������B50�ŕa���B��{���n�Ƃ͓����N�ɐ��܂�Ă���A�푾�Y�͊C�����̌o����S�����Ă����������������B

���푾�Y��20�̎��ɁA���̐Ȃ̌��܂������œ������ꂽ���̙l�߂�i���o�āA������������ꂽ���Ƃ�����B

|

�����c�� ���q/Kahe Takataya ���a6�N1��1���i1769�N2��7���j-����10�N4��5���i1827�N4��30���j

�i���Ɍ��A�F�{�s�A���c���Õ��q���� 58�j2009��10

�k���َs�E�̖����̕�l

|

|

| ���َR��w�ɂ����u���I�F�D�̔�v�ƍ��c���Õ��q�� |

���V�A���ƌ��ɒ��މÕ��q�B�E��ɏ��O��s����̏��A����Ɋ͓��Ő����� ���ւ������̈ߕ��������Ă���B���يJ�`100�N���L�O����1958�N�Ɍ��Ă�ꂽ |

|

|

| �Ìy�C���Ɣ��٘p�ɋ��܂ꂽ��Δ��̂悤�Ȗ�i |

���َs���̖̏����B���Ă͉p�E���̗̎��ق��u���� �Ă����B�����ɓy���ΎO�ƐV�I�g���m�̋��{�������� |

|

�@ �@ |

| ��̒��̕�i�����j���Õ��q�̕�i2009�j | �^�̉����u���_�@�������ы��m�v���Õ��q |

�k�W�H���F�{�s�ܐF���̕�l

|

�@ �@ |

| �w���c���Õ��q�����a�n�x | ���a�n�Ɍ��Õ��q���͖��ɃJ���C�C�B���قƐ^�t |

|

|

|

| �Õ��q�ِ̊ՂɌ��w���c���Õ��q���L�O�فx | �L�O�ق̕~�n�ɂ��錰����͍���6.4m�I | ���a�n���猩����R�̒����ɍ��c���̖䂪�B�揊�����̋߂� |

|

|

|

| �u���{�̌ւ鍂�c���Õ��q�����̒n�ɖ���v �i�E�F���l�X�p�[�N�ܐF/���c���Õ��q�����j |

��O���Õ��q�A������̋����q�̕�B �n���ɂ͒����ނ��g�����Ύ��������Ă��� |

�揊����̋��������Õ��q �i2010�j |

| �]�ˌ���̊C�^�ƎҁB�ڈΒn�J���A���ٔ��W�̊�b��z���������B1769�N�i���a6�N�j�ɒW�H�����݁E�s�u�i���j�̔_�Ƃɐ��܂ꂽ�B�Õ��q�͉Ƃ��n�������ߏ��N���ォ�狙�Ƃɏ]�����Ă����B1790�N�i21�j�ɕ��ɁE�_�˂ɏo�ĒM���D�i���邩������/�ݕ��D�j�̐��v�ƂȂ�B�����ɓ����Q�N��ɑD���ƂȂ�A27�Ŏ����̑D����ɓ���g�D�����h�ւƏo�������B�Õ��q�͂��������ڈΒn�ɒ��ڂ��A���ɂŎ��A�ؖȁA���A�R�`�E��c�ŏ����Ă�ς�Ŕ��قɉ^�сA�A�H�͉ڈΒn�̊C�Y����ςݑ��Ŕ��p����Ƃ����k�O�D�̉c�ƂŁA�T�ǂ̑D�����L���鍋���Ƃ��Đ��������B28�Ŕ��قɎx�X�i��̖{�X�j���J�X�B���N�A�ڈE���O�˂Ŗ��{��l�ɍq�C�̌������q�ׂ�@�����A���S������l���畨���A����C����邱�ƂɂȂ�B �܂��A�T���ƂŖ��b�̋ߓ��d������𑨓��ւ̍q�H�������˗�����A���㓇�̎R�ォ�畗���⒪�������A�𑨓��ւ̍q�H�J���ɐ��������B�Õ��q�͖��{�֑𑨊J��̏d�v��������A�^���Ė����ɂ��āA���A���A�ߕ��A�����𑨓��̓����ɒ����B�����͉Õ��q����J����Ԃ��g�������@���w�ъ�Ƃ����B1800�N�i31�j�A���{�̐M�����Õ��q�͌�p�D���Ƃ��Ėk�C�̊��D���������ׂĔC����A�ڈΒn�̏�����Ɛ�B�Õ��q���J�������𑨓��̋����17�J���ɂ̂ڂ����B�Õ��q�́A�]�ˁA���A���فA���ɓ��ɏ��X���J�������̕x��z���Ă����B 1804�N�i35�j�A���V�A����̑�Q�������g�߂Ƃ��ċM�����U�m�t������ɗ��q�B���U�m�t�͍c��A���N�T���h��1���̐e������ɓ��{�Ƃ̌��Ղ����߂����A���{���͉ɔ��N�Ԃ����������A�ʏ������e���̎����ۂ����B1806�N�A���{�������U�m�t�͔z���Ɋ����i�T�n�����j��N�������A���N�ɂ͑𑨁A����ŗ��D�������B���̎����ɏՌ��������{�́A�w���V�A�D�ŕ��߁x�𐧒肵�A�u���V�A�D���������挂�ނ���v�Ɩ������B 1811�N�A�瓇��I�z�[�c�N���C�𑪗ʂ��Ă������V�A�R�̓f�B�A�i�����A�����̂��ߍ��㓇�ɗ������A�S���[�j���͒��i1776-1831�j�ȂǂV�l���㗤�B���㓇�l�߂̍]�˖��{�x�����͔ނ��ߔ����A���O�┠�قɗH�����B��1812�N�i43�j�A�f�B�A�i�����͒����R���h�͌R�͂Q�ǂŗ������ĂV�l�̕Ԋ҂�v���B���{���ԓ���ۗ������ׁA���R���h�͗H���̕Ƃ��č��㓇�����q�s���������Õ��q�̊ϐ��ۂ�\�߂��A�Õ��q�����v�S�����J���`���b�J�֘A�s�����B�Õ��q�͂��̃s���`�����V�A�l�Ƃ̗F�����ލD�@�Ƒ����A�����Ƀ��V�A����w�ѐ������Ń}�X�^�[�B���R���h�Ɂu�V�l���߂炦��ꂽ�̂͋M���̐N��������������ł���A�~�o�������̂ł���Ύ����ł��邾���w�͂���v�Ɠ`�����B���̌��t�Ɋ���R���h�́A�Õ��q������ɑ���͂��A�Õ��q������ƂȂ��ăC���N�[�c�N���ٖ̕��������ٕ�s�ɍ����o���ꂽ�B 1813�N�i44�j�A���V�A���ɐN���̈Ӑ}���Ȃ��Ɣ��f�������{�́A�S���[�j���͒��͂��߂V�l��������A�Q�N�Ԃ�Ɏ����͉��������B���{�͑ł肪�Ȃ��E����������݂̂ł��������Ƃ���A���a�I�����Ɏ������̂͂��ׂĉÕ��q�̗͂ɂ����̂ƌ�����B1853�N�̃y���[���q���40�N���O�̏o�������B���{���Õ��q�Ɋ��ӂ�\���܋���^�����B �S���[�j��������������T�N���1818�N�i49�j�A�Õ��q�͌�p�D�������߂ĉƋƂ��ɏ���A�̋��̒W�H���E�s�u�ɋA�������B�ߗׂ̒��`�p�̏C�z�Ȃǂɍv�����A�ˎ刢�g�炩�疼���ѓ���������A���₩�ȂX�N�Ԃ̉B���������o�āA1827�N�ɕa�v�����B���N58�B�����́u���_�@�������ы��m�v�B �Õ��q�͈ꐅ�v����g���N�����Ėk�m������J�������l�ł��邾���łȂ��A���Ԑl�ł���Ȃ�����I�͏Փ˂̊�@������{���~�����j�B�ߗ��ɂȂ��Ă����{�ɗ��炸�A����̋@�]�ŋA�����ʂ������B��ɃS���[�j���͊C�R�����܂ŏ��i���A���̒����w���{�H���L�x�i1816�j�̒��ʼnÕ��q�ɂ��āu���̐��ōł��f���炵�����h���ׂ��l���v�Ɛ�^�����B1911�N�A���{���{�͉Õ��q�̐��O�̌��тɑ����܈ʂ�Ǒ������B ��͒W�H���E�F�{�s�ܐF���̐��a�n�ɗאڂ������c���Õ��q�����i�E�F���l�X�p�[�N�ܐF�j�ƁA���َs�̖̏����ɂ���B���a�n�ɂ͈��p�̖]������莆�Ȃǖ�140�_�̎�����W�������w���c���Õ��q���L�O�فx�������A�����̑O�ɍ��쌧�����Y�̉ԛ�����g�p��������6.4���[�g���A�ЂR���[�g���̋���Ȍ����肪���т��Ă���B �k�NjL�l���a230�N�ƂȂ�1999�N�ɁA�Õ��q�̕�̑������Ɂg�Q���"���������ꂽ�B���ߕ�͌ܐF�B ��1807�N�ɏo���ꂽ�w���V�A�D�ŕ��߁x�́A1825�N�ɂ��ׂĂ̊O���D��Ώۂɂ����w�ٍ��D�ŕ��߁x�ƂȂ�B ���c�O�Ȃ���u���c���v�͉Õ��q���E�̂U�N��ɁA�ƋƂ��p�����킪���f�Ղ̋^�����������A���{�ɑS���Y��v������v�������B ���w���c���Õ��q����L�x��R���h�̎�L�����ƂɎi�n�ɑ��Y�������w�̉Ԃ̉��x�����M�B ���x�[�g�[���F���ƂP�ΈႢ�Łi�Õ��q���N��j�A�v�N������1827�N�B�قړ����������Q�l�B |

�����F ���Y/Jiro Shirasu 1902.2.17-1985.11.28 �i���Ɍ��A�O�c�s�A�S���@ 83�j2007 ���Ɖ�

|

|

|

| �ē��ő叕����B ����Ȃ����Ȃ� |

�S���@�ɂāB�������q�A�E�����Y�B���q�̕�ɂ͞����� �u�\��ʊω��v�A���Y�̕�ɂ́u�s�������v�ƍ��܂�Ă��� |

�ܗ֓��𔖂��X���C�X�B�����Y�� �I�сA���q���f�U�C������ |

| �g���a�̈Ɣn�V��h�ƌĂꂽ�`���I���ƉƁB���ɂ̖��Ƃɐ��܂�A10��㔼�ʼnp���P���u���b�W��ɗ��w�B�g��185�Z���`�A�X�|�[�c���\�B���s���h���J�[�E�}�j�A�Ƃ����č��������Ԃ����A20�㔼�ɂ̓X�y�C����[�̃W�u�����^���܂Ń��[���b�p�嗷�s���I���Ă����B1928�N�i26�j�ɋA�����V���L�҂ƂȂ�B���N�A�F�l�̖��ƌ����i���M�Ƃ̔��B���q�j�B���̌�A���Ђ�H�i��Ђ̎�������C���A���p�œn�q����ۂɒ��p�O�����̋g�c�Ɛe����[�߁A�C�M���X��g�ق��z�e������Ɏg���Ă����B1940�N�i38�j�A�����m�푈��\�����Ď��Ƃ��痣��A�_���ɉB�������d���̓��X�𑗂�B�펞���͋g�c�Ƌ��ɔ���̗��ꂩ��I��H��Ɏ��g�B���͋g�c�̗v���ŏI��A�����������ǂ̎Q�^�ɏA�C�B�u��X�͐푈�ɕ������̂ł����ēz��ɂȂ����̂ł͂Ȃ��v�Ɛ�̌R��ɚV����A�}�b�J�[�T�[�����������A��w�͂�J�߂�GHQ�̏y�����u���Ȃ�����������������Ώ�肭�Ȃ�v�Ƃ�荞�߂�ȂǁA���̔j�V�r���͓����̓��{�l�̘g����˂����������݂������B���B��GHQ����u�]���Ȃ炴��B��̓��{�l�v�uMr.Why�v�ƌĂꂽ�B1948�N�A�g���̓��{�͖f�����Ƃ��Ĕ��W���邵���Ȃ��h�Ƃ����M�O����f�Ւ��i�ʎY�ȁj�̏��㒷���ɏA�C�B1951�N�i49�j�A�T���t�����V�X�R�u�a��c�Ɍږ�Ƃ��Đ��s���A����������p��ł��悤�Ƃ���g�c�̌��e�����������A�u�Ɨ����Ȃ̂��v�Ƃ����ē��{��ʼn����������B�㔼���͐����Ɖ����A�d�͉�Ђ��m���Ɓi���}���n�j�A���e���A�،���Ђ̌ږ�Ȃǂ��C�B���{�l�ŏ��߂ăW�[���Y���͂����j�ƌ����A�O��ꐶ�̃��f���߂����Ƃ��B�V���ĂȂ�80�܂�68�N�^�|���V�F911S����������Ă������A1985�N�Ɉݒ�ᇂƓ��������Ŏ����B���N83�B�⌾���ɂ́u�������p �����s�p�v�Ƃ������B�܂��ɃX�[�p�[���{�l�B |

���Ӊ� �d�O�Y/Jyuzaburo Tutaya 1750.2.13-1797.5.31 �i�����s�A�䓌��A���@�� 47�j2007��08 �]�˂̏o�Ől

|

|

|

| �䓌���HP�ɂ͐��ɕ悪����� ���������A��n��T���Ă����Ȃ����� |

�Z�E�ɐq�˂Ă݂�Ɓu�֓���k�Ђ̑�Ђŕ���Ă��Ă��܂��A �����̂ǂ��ɒӉ��������Ă���̂�������Ȃ��Ȃ����v�Ƃ̂��ƁB �l�͂��̕~�n�S�̂�ނ̕�Ǝ~�߁A���Ɍ����č������� |

�����̊G�t���Ƃ����������Ӊ��B ���̑O�̌��t�́A�|�p�𐢂ɑ����� �ނ�\���Ă��邩�̂悤������ |

����1�N��c

�@ �@ |

| �䓌��̐��@���ɂ��悪����Ƃ��������L���b�`�I����500m��������Ă��Ȃ��B���@���͖ڂ̑O�܂� ���Ă�̂ɂȂ��Ȃ��ꏊ��������Ȃ������B�����āA�܂�������ȑ傫�ȃr���������Ȃ�Ďv�������Ȃ�������`�I |

|

|

|

| �������I����́I |

��i������R�Ԗڂ̖������h���s�V���I �����́u�H���@�`�R�����M�m�v�Ƃ̂��� |

���ɒӉ��ɕ�Q�ł����I���� ���P�Ŏ����R���A��͋ߔN�Č� |

| �V�F�C�N�X�s�A��x�[�g�[���F���A�S�b�z�̍�i���ǂ�Ȃɑf���炵���Ă��A�����A�y���A��W���o�ł�����ƉƂ����Ȃ���A���S�N��܂ň̋Ƃ��`�����邱�Ƃ͕s�\���B���{�œƎ�������傫�����W�������̂́A�]�ˏo�ŊE�̕��_���A�Ӊ��i����j�d�O�Y���B�Y��҂╂���G�t�̔�҂ł���d�O�Y�͐l�̍˔\�����������ɒ����Ă���A�G�t�̊쑽��̖��A���F�֎ʊy��̖���𐢂ɑ���A�\�ԎɈ��A�Ȓ��n�ՁA�R�����`��Ⴂ��Ƃ����˔\�����������������ĉ������A����̏��^�����q�r�̏o�Ől�B�n�{�≮�u�Ӊ��v�̎�l�ŁA���\���i��l�����̊G����ǂݕ��j�ł������x�X�g�Z���[���o�����B���W�͕x�m�R�`�ɒӂ̗t�B 1750�N2��13���A�Ӊ��d�O�Y�͍]�˂̐V�g���i�悵���/�����j�ɐ��܂ꂽ�B�����͊ێR�h��(����܂�)�B���͍k�����B�̖��A�ӓ���(���̂���܂�)�B���͒Z���g�ӏd�h�i�����イ�j�Ƃ��Ă��B������̃N���G�C�^�[�Ƃ̔N��́A�쑽��̖����R�ΔN���A�����k�ւ�10�ΔN���A�R�����`��11�ΔN���A�ʊy��13�ΔN���A�\�ԎɈ�オ15�ΔN���A�Ȓ��n�Ղ�17�ΔN���A������47�ΔN���̉̐�L�d���d�O�Y�̖v�N�ɐ��܂�Ă���B �g���͍]�ˎ��㏉���ɑn�݂��ꂽ���{���F�̗V�s�ŁA�Ŏ������{�̏d�v�ȍ����ƂȂ��Ă����B���n�͑喼�⍋���ȂǍ]�˂̖��m���W���Ќ��̏�ł��������B�d�O���̕��͔����o�g�̗V�s�ߐl�Ǝv����ێR�d���A�]�ː��܂�̕�͒×^�B7�̎��ɗ��e���������V�U�ǓƂƂȂ�A�V�g���ň��蒃���i�Ђ��Ă����j�u�Ӊ��v���c�ފ쑽�쎁�i�Ӊ��{�Ɓj�̗{�q�ɂȂ����B���蒃���Ƃ͋q��V�����ֈē����钃���ł���A�u�Ӊ��v�͊쑽�쎁�̉������B �g���ň�Ƃ������Ƃ́A�ԊX�̉₩���ƁA���R��D��ꂽ�߂������������̌��Ɖe�A�ߊ삱�������̐l�Ԃ̎p�ɐG��邱�Ƃł���A�d�O�Y�͎q�ǂ����ォ��l������ڂ���܂�Ă������B�g���̕~�n��2���i�b�q������̖�2�{�j�A1���l�����Z���������V���������B�V�������͐e�̎؋���w�����A�킸��3������5���قǂ̂����ƈ��������ɁA�k���Ⓦ�k�̑����甄���Ă����B14���납��q���Ƃ炳��A�N�G�����i�_��I���j��10�N��܂œ����Â߂ƂȂ����B�g���͍������Ɛ��x�Ɉ͂܂�A�V���͑��i��������j����O�ɏo���Ȃ��B5��l�̗V���̂����Ԋ@�i�������j�������ł���̂�60�l�قǂɌ���ꂽ�B24���ɂ��̋�E�i�������j���玩�R�ƂȂ邪�A�唼�̗V��������܂łɐ��a�i�~�Łj��h�{�����A���j�Ŗ��𗎂Ƃ��Ă����B 1762�N�i12�j�A�̂��Ƀ��C�o���ƂȂ�o�ŎҁE�{�����s���q���]�˓��{���ɊJ�ƁB 1765�N�A�d�O�Y��15�̂Ƃ��ɊG�t�E��؏t�M�i1725�H-1770�j���G��i������݁j�̐����ʂ��āA����t�␠��t�Ƌ��͂��đ��F���ؔʼn�i�J���[�����G�j�̋Z�p���J�����A�F�N�₩�ȁg�ъG�h��n�n�����B�����A���{�̕����̒��S�n�͏���ł��������A�ъG���a���������̍�����]�˂ł��V���ɕ������ԊJ���Ă������B���Ȃ݂Ɂg�����G�̑c�h�͂���ɖ�100�N�Â�����Ɋ����H��t��i����̂ԁj�i1618?-1694�j���B 1772�N�i22�j�g�����̊O�ŗ{���̈��蒃���u�Ӊ��v�̌�����Ԏ肵�ď����ȏ��X�u�k�����v���J�ƁB���C�~�ɘb��̖{����ŋg�����̉Ƃ�X��K�˕����A�ݖ{�������Ȃ����B����䂦�g���̎���ɂ��ڂ����Ȃ����B���̍��A�]�˂̊e�n�Ɂu���ꏊ�v�ƌĂ�開�{����F�̐F���������A�g���͗����̈������ꏊ�ɋq��D���i�C�������Ȃ��Ă����B�g���̂܂܂ł͎�������ĂĂ��ꂽ�g�����p��Ă��܂��B�V�����؋���Ԃ��Ȃ��h�A�������O�����d�O�Y�̓��f�B�A���g���ċg����グ�悤�ƍl�����B 1773�N�i���i2�N�j�i23�j�g���ł͖��N�t�ƏH�ɑn��100�N�̗��j���ւ�Ō��i�n�{�≮�j�E�،`���i���낱������j�����q���A�V����X�ʂɏЉ���K�C�h�u�b�N���g�����i��������j�����s���Ă���A�d�O�Y�͕ҏW�ɎQ���B���N�H�̋g�����s���h�ϋʔՁi���̂ӂ݂Â��j�t�̉��t�Ɂu�Ӊ��d�O�Y�v�̖��O�����߂čڂ����B�{��̌��G�i����������G�j��47�̏���t�͂��S���B�d�O�Y�͋g�����̔��s���E�،`���Ɛe�����Ȃ�A���蒃���̗{�q�ŗV�s�Ɋ炪�����d�O�Y�́A�ȍ~�A�g�����̉����ł̕ҏW�≵���������`���悤�ɂȂ����B�g���͎���ɓ��킢�����߂��A�Ăѕ����̔��M�n�ƂȂ��Ă������B ���s���h�ϋʔՁt�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300054230/1?ln=ja ������t�́i1726-1793�j�c�]�˒����̕����G�t�B���͐��P�B����܂Ŗ��ҊG�̎嗬�����������h�ɔ�ׂĎʎ����𑝂��A�̕�����҂�͎m�̎���G�ɐV���𐁂����ށB��N�͓��M���l��̐��삪���S�ƂȂ�A�u�t�͈ꕝ�����(�����Ղ�����������)�v�Ə̂�����قǂɂ��̓��M��͒��d���ꂽ�B��\��͖��ҊG�u����(�����܂�����)�E���㒆�������v�A���M��u�w�������\��J���}�v�ȂǁB ���n�{�≮�i���ق�Ƃ��j�c���{�̏o�ŕ����͂��Ƃ��Ƌ��s�̊w�p������n�܂�A������]�˂Ŕ̔�����ۂɏ������́u����{�v�ƌĂB����ɑ��A�]�˂̔Ō��i�͂���Ɓj���g�n���h�ō�����Ǝ��̌�y�{�́u�n�{�v�i���ق�j�ƌĂ�A�n�{�������≮�u�n�{�≮�v�͍]�˂��q�ɐe���܂ꂽ�B�]�˂̏����Ɍ����āA�]�˂̏o�Ől����Ƃ�G�t�Ɉ˗����āA���������ō]�˔��̐��ȓǂݕ��𐢂ɏo�����B�n�{�ɂ́A�}�G����̓ǂݕ��̑��o���i�����������j�A�V�f�ɂ܂�韭���{�i�����ڂ�j�A�����G�Ȃǂ��������B ���]�˂̖{���͍]�ˎ������i19���I���߁j�̎��_�Ŗ�80������A�Ō��E�n�{�≮�͖�20���������i1853�N�ɂ�146���j�B�Ō��́u�n�{�≮���ԁv���������A�����̕����{�g�d�Łh��A���g�������ς��������́g�ޔŁh���֎~���Č݂��̌�����������B �L���ȔŌ��͍]�˂̒��ꓙ�n�E���{���ʖ���(�Ƃ��肠�Ԃ�܂�)�ɓX���\���Ă���Ӊ��d�O�Y�u�k�����v�i�g������ړ]�j�A�߉���E�q��u��ߓ��v�A���c�����Y���q�u�h�W���v�i�̂��Ɉړ]�j�A�����Ėk�ւ́s�y�ԎO�\�Z�i�t�𐧍삵���������^���́u�i�����v�A�L�d�́s���C���E�O���V���t�𐧍삵���|�������́u�ۉi���v�A�g���̃K�C�h�u�b�N��Ɛ�o�ł����،`�������q�u�ߗؓ��v�A�s���ҕ���V�p�G�t�̐����ʼn̐�L������ҊG�̑��l�҂ɐ������a�s���q�u�Ðv�Ȃǂ��m����B ����A��w���A���j���A�����Ƃ������d���{�������u�����≮�i������ǂ��j�v�ɂ͐{�����i���͂��j�Ε��q�A�s��̐V���t�����s�����{�����s���q�������B �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�| 1774�N�i24�j�d�O�Y�͖{���̓X�傩��Ō��ւƓ]�i���A����t�͂ƕ��Ԑl�C�G�t�Ŗk���h�̑c�A�k���d���i1739-1820/����35�j���A�����Ԃ�V���Ɍ����Ăĕ`�����V���]���L�s��ڐ�{ �Ԃ��܂Ёt�㉺2�����A�g�Ō��E�Ӊ��h�Ƃ��ď��߂ďo�ŁB�V���]���L�͌����K�C�h�u�b�N�g�����̕��ǖ{�ŁA�o�Ŏ����͒Ӊ��Ɗe�V�s���o�����B�s��ڐ�{ �Ԃ��܂Ёt�ɂ͐l���悪1�����Ȃ��A���ׂĂ̏������Ԃŕ\�����Ă���A��i�ɗV���̖��͂�`���鐈�ȍ�i�ƂȂ����B ���s��ڐ�{ �Ԃ��܂Ёt�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100080738/1?ln=ja �d�O�Y�͖k���d����ʂ��Ă��̖剺�̖k�������i�܂��̂ԁj���R�����`�A�k�������i�܂��悵�j�A�E�t���i���ځE�����܂�j�A�܂��A�剺�ɋ߂��k��L�́i�쑽��̖��j�ƒm�荇���A�̂��ɒӉ����s�̏����Ŕނ�Ƒg��ł����B�Ȍ�A�T�N�قǂ����Ċe���ʂɐl�����L���A�؉��A����t�Ȃǂ̐l�ނ𑵂��A�o�ŎЂ̊�b���ł߂Ă������B ���N�A�d�O�Y���o�ł����w���j�Č�]�ˁx�̏����́A���ꌹ�����u�����S�O�v�̕M���Ŏ��M�����B���̏����ł͋g���̗V�������ւ̌h�ӂ�����������e�ƂȂ��Ă���B ���̔N�A�{�����s���q�����{�ŏ��̖{�i�I�Ȑ��m��w�̖|�s��̐V���t�����s�B��U�}���̗���{�u�^�[�w���E�A�i�g�~�A�v�𐙓c�����E�O��Ǒ�E����~����7�����|��E�Ҏ[�����B 1775�N�i���i4�N�j�i25�j�،`�������q�́A���m����Y��ҁE�����G�t�ɓ]�i��������t���i1744-1789/����31�j�����Ɖ�ɘr��U��������\���w���X�搶�h�Ԗ��x�i�����������̂�߁j�����s���A��O�̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�B���e�́A�c�ɂ̕n�R�Ȏ�҂����g���悤�ƍ]�˂ɏo�邪�A���݉��ŋ���������āA��ɓ��ꂽ�h��������������B�ڊo�߂��Ƃ��ɐ����ȂLjꎞ�̖��̂悤�ɂ͂��Ȃ����̂ƋC�Â��A�̋��A���Ă����Ƃ������́B�t���ɂ͕��Əo�g�Ȃ�ł͂̋��{������A���̕���͓��̎���̌̎��w����i����j�̖��x���x�[�X�ɂ��Ă��邽�߁A��l�����̒m�I�ȓǂݕ��ƔF������A�g���\���h�Ƃ����V���ȃW���������J�����i����ȑO�ɂ����\���I�Ȃ��̂͂��������A�x�X�g�Z���[�ƂȂ�F�m���ꂽ�͖̂{�삩��Ɠ�����̍�Ƃ͔F���j�B����܂ŊG����̑��o���i�����������j�i�Ԗ{�E���{�E�{�j�͎q�ǂ��⏗���̂��߂̓ǂݕ��Ǝv��ꂪ�����������A����t���͟������C�ƕ��h������������l�����̍�i�A���\���̑c�ƂȂ����B���o���͎���ɐN�w�A����ɑ�l���ǎ҂Ɋ܂ނ悤�ɂȂ����B���Ȃ݂Ɂu����t���v�̖��͐l�C�G�t�E����t�͂�^���������́B�̂��ɑ}�G��k�ւ�̖��Ȃǂ̐l�C�G�t�����\�����肪���A�]�ˏo�ŊE�͑傢�ɗ��������B ���\���u�[���ō]�ˏo�ŊE�̃g�b�v�ɖ��o���،`�������q�ł��������A���N�āA�g�p�l������̔Ō��̖{�f�o�Łi�d�Łj�����߂ŕ�s�����由�����A���̔N�̋g�����i�K�C�h�u�b�N�j�s�ł��Ȃ��Ȃ����B�g�����͏o�ł���ΕK���q�b�g����g���̂Ȃ�h�ł��������߁A�،`�������q�͐M���ł���d�O�Y�ɐ�����ςˁA�o�Ō���^�����B�d�O�Y�͋g�����̔Ō��ƂȂ�H�Ɂg�Ӊ��Łh�̋g�����u�߁i�܂����j�̉ԁv�����s�B�]��������^�T�C�Y�œǂ݂₷���A�n�}�ƓX�̈ē�����̉��������B�ނ͉E���獶�֒��������铹�̏㉺�ɓX�����V���̖������݁i�㑤�͋t���܂̎��j�A�㉺�]�����ēǂ܂����B�������邱�ƂŁA�܂�Ŏ��������̗����̓X�߂Ȃ���g��������Ă���悤�ȋC���ɂȂ�A�傢�ɐl�C���A��Ԃ悤�ɔ��ꂽ�B ���s�߁i�܂����j�̉ԁt�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100388821/1?ln=ja �g�����̐���Ɏ艞�����d�O�Y�́A�{�i�I�ɔŌ��Ƃ��Ċ����̏���L���Ă����B���̔N�A�V���]���L�u�}�Y�Ԃ̖���v�i�k�������j�A���{�u���������Ȃ��v�i�ӓ��ۏ��A�������o��j�����s�B

1776�N�i26�j�d�O���͔N�n�ɗV����150�l�̎l�G�̎p�G�i�|�[�g���[�g�j�ƗV���̎��M�̔o�~��g�ݍ��킹�����F���荋�؊G�{�i��W�j�s�O���l���p���i�����낤�т��킹�����������݁j�t�i�����E�Ӊ��d�O�Y/��E����t�́A�k���d���j3���𑼂̔Ō��Ƌ������s����q�b�g����B���N�A�،`���͋g�����̏o�ł��ĊJ�ł������A�Ӊ��ŁE�g�����̏o�ł�������A���e�ŏ���Ӊ��ł��s���Ȋ������B ���������E������Y�I�����C���s�O���l���p���t�@https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/556070 ����250�N�O�̒Ӊ��̏��Ђ��A���������قɍs���Ȃ��Ă�����̃p�\�R���ŁA�����N���b�N�������Ō�����Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ�����ɐ����Ă��邱�Ƃ������B 1777�N�i27�j�،`���͌o�c�s�U�Ɋׂ�A�g�����̔Ō���Ӊ��ɏ������B���N�A�d�O�Y�͋g�����u�l�G�̑��v�v�A�g�����u�O�Â̍��F�v�����s�B�،`���ꑮ�̉��\���l�C��ƁE��������O��i�ق������ǂ��E�����j�͒Ӊ��Ɉڂ�A�̂��ɗ���t�����Ӊ��Ɉڂ����B �d�O���͕�������O��Ƒg��ŁA�V�s�ł̗V�т������������{�s���ܒn���L�t�i���傤�Ђ��肫�j�i��Җ��͓��֘O�����Ŕ��\�j��A�G�{�s�����]��t�i��������O�A����t����j�����s����B�܂��A��ڗ��E�x�{�i�Ƃ݂��Ɓj�߂̐��{�i���傤�ق�j�i���Ȃ̉̎����L�����{�j�̔Ō����s�v�w��֓z�����t�i�߂��Ƃ��������ʂȂ��Ȃ��j�i�̕���̕���̕\���G�E�k���������R�����`�j�����s���Ă���B�Ӊ��̓X�͋g���{�ƕx�{���{���Ŕ��i�Ƃ����B ���s�v�w��֓z�����t�@https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/776aa936-f129-4747-9447-8cb7508f3ac0?pos=1 1778�N�i28�j1���A�،`�������q�̐g�������f�d�Łi���������̔Ō��̖{�̊C���ŁH1775�N�̎����Ƃ͕ʁH����Ƃ��O��͏���̏d�łł͂Ȃ������H�Ƃɂ����v�����ł��j�̕s�ˎ����N�����āA�����q�͘A�����Ĕ������Ȃ����A�،`���̌o�c�̓K�^�K�^�ɂȂ�B�@�،`���̌o�c�������Ӊ��ɂ��e�����A���̔N�͋g������1�_�����o�ł����B 1779�N�i29�j���̔N���Ӊ��͋g����1�_�A���{2�_�����o�ł����B���͂���܂ŏ��^���{�ł����������̔N����G�{�i���Ăڂ�j�ƂȂ����B���̍��A�d�O���͋��̊E�̗Y�A�l���ԗǁi����̂�����/��c�쐤/1749-1823/����30�j���y���]�i�����炩���j�Əo��A2�N��ɐe�����Ȃ�B 1780�N�i30�j�d�O�Y�͓��N�Ɉꋓ15�_�����s���A�o�ŋƊE�ɑł��ďo��B�l�C��ƁE��������O��i�ق������ǂ��E�����j�̉��\���i���h�ɕx��l�����G�{�j��3�_�o�ł������Ƃ����������ɏo�ŋƂ��g�債�Ă����B�}�G�͖k���d���Ɉ˗������B���N�̉��\���s��쒆�ϕ��i��̂Ȃ�����Ȃ��́j�t�i��E���q����/��E�k�������j�́A�����G���̂��̎R�����`�̕M���ł���B���`�͂܂�19�i�I�j�ł��葁�n�̓V�˂������B ���R�����`�i1761-1816�j�c�]�ˌ���̋Y��ҁE�����G�t�B�{���A�␣��(���ނ�)�B�ʏ́A�����`���B�Z�����]�ˏ�g�t�R�̓����ɓ�����̂ŎR�����A�܂��A�����ɋ߂��̂ŋ��`�ƍ������B�]�ː��܂�B���ߖk���d���ɕ����G���w�іk������(�܂��̂�)�ƍ����A���\���̑}�G�𒆐S�ɔ��l��Ȃǂ���|����B�̂���ƂƂȂ�A���\���E�����{��҂Ƃ��Ė������B���ɉ��\���u�䑶������(�����̂��傤������)�v�u�]�ː����C����(���ǂ��܂ꂤ�킫�̂��₫)�v�A�ǖ{�u���P�S�`�������v�u�̘b(�ނ���������)��ȕ\���v�A�����{�u�ʌ�����(�������܂���)�v�ȂǁB 1781�N�i�V�����N�j(31��)���̃u�[���ƂȂ�A�d�O�Y�͓����̋��́E�Y��E�̒��S�I�l���A��c�쐤�i�Ȃ�ہj�̒m���āA���́E�Y��d�̍ːl�Ɛe����[�߂�B��������O��E�R�����`�E��y���]�E����t���E�X�����ǂ�Ɛe����[�߁A�������̋Y��⋶�̖{�����s���Ă����B ���N�A���\���s�j�ĕs��/���V�����t�i�����܂܂Ȃ��/��̂����Ȃ��j�����s�A��҂͕�������O��̗B��̏������E�T�V�i���䂤�j�A��͂Ȃ�ƘZ�啂���G�t�̂ЂƂ蒹�������i����29�j�I ���s�j�ĕs��/���V�����t�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100053558/14?ln=ja �����������i1752-1815�j�c�����h�l��ړ���ɂ��Ē����h�̑�\�I�ȊG�t�B�u�]�˂̃��B�[�i�X�v�ƌĂ�锪���g�̔��l�悪�����B�F�N�₩�ȁg�ъG�h��n�n������؏t�M���͂��߂Ƃ����A�̖��E�ʊy�E�k�ցE�L�d�ƕ��ԘZ�啂���G�t�̈�l�ŁA�t�M�Ɖ̖��ɋ��܂ꂽ�V���N�ԁi1781-1789�j�Ɋ����B���͊��B���������̖�Ɋw�сA���߂͒������̖��ҊG��`�������A����ɔ��l��Ɉڂ�A�唻�̋ъG�Œ��g�̔��l�敗�������B����Ȑ��`�ɂ��Ɠ��Ȕ��l��ňꐢ���r�����B���ۂ̍]�˕��i����l��̔w�i�ɁA�ʎ��I�ɕ`�����̂͐��������Ƃ����B��\��u�������V��(�ӂ����������܂̂ɂ���)�v�ȂǁB63�ő��E�B�揊�͗����̉���@�B�@���͒��щp�����m�B��͒n�k���ЂŎ���ꂽ��2013�N�ɉ�Ƃ���������u������v���������ꂽ�B ����c�쐤�i�Ȃ�ہA1749-1823�j�c�V�������\���镶�l�E���̎t�ł���A���\���A���m�{�Ƒ��ʂȃW�������Ŋ���B�x�z����܂ŏ��l�߂����{�����ł�����B�����A�l���ԗǁB�ʍ��A冎R�l�B�@���͈ljԉ��S����x�B���ߋk�F�E��y���]�Ƌ��ɋ��̎O��Ƃƌ�����B 1782�N�i32�j�ϐ����w�Ȗ{�̊��s���J�n�B����t���i����38�j�̋L�^�ɂ��ƁA���N���ɏd�O�Y�̉ƂɊ������̍�ƁE���̎t�E�G�t���W�܂�A����t���A�l���ԗǁi��c�쐤�A����33�j�A�k�������i1761-1816/����21�j�A�k�������i1764-1824/����18�j��݂�Ȃŋg���̋W�O�J��o���ėV���A�N���̖k���d���i1739-1820/����43�j�͋g���ɍs�����ɋA����Ƃ����B�������A�����ƔN��̋��̎t�E���ۖԁi���Ƃ̂�������/ 1724-1811/����58�j�͍s�����悤���B 1783�N�i�V��3�N�j�i33�j�����K�C�h�u�b�N�̋g�������Ӊ��̓Ɛ�̔��ƂȂ�B���t�ɔ��s�����u�ܗt�̏��v�V���[�Y�́A�������������O��A�㏑�����l���ԗǁi��c�쐤�j�A�j���̌��t��V�����̎l�V���̈�l�E��y���]�i�����炩���j�������ȂǁA�����̗L���l���ꓰ�ɉ�b����ĂB�H�Ɉꗬ�Ō������ԍ]�˂̈ꓙ�n�A���{���ʖ���(�Ƃ��肠�Ԃ�܂�)�i����`�n���������w�̖k���j�ɒn�{�≮(���ق�Ƃ��)�̍k�����E�{�X���\����B�ʖ����̓X�A���ꂪ���ꗬ�̓X�܂̏������B�ނ͕ʂ�Ă������ƕ���ĂъA�ꏏ�ɕ�炵�Đe�F�s�������B ���N�����A��c�쐤�ҁw���ځi�܂��j���̏W�x�i�g��ژa�̏W�h�̃p���f�B�j��{�����ɔ������s�������Ƃŋ��̂������I�ɗ��s����ƁA�d�O�Y�͋��̈��D�Ƃ̃O���[�v�u���̘A�v�Ɂg�ӓ��ہh(���̂���܂�)�̖̉��ŎQ�����A�Q���҂Ɏ��M���˗�����Ȃǐl�����L���Ă������B�����āu�Ӊ��v�����̎t�E�Y��҂Ɋ����̏�i���Ёj��p�ӂ��邱�ƂŁA�V���N�Ԃ̗D�ꂽ�Y��E���̂𐢂ɑ���o�����B�ނ͋��̘A�Œm�荇������c�쐤�����t���Ȃǂ̋Y��҂�������Ƃ��ĉ��\���⟭���{���o�ł��A���̑}�G�Ɏ��E�����̊G�t������ϋɓI�ɋN�p�����B�������Ēӏd�́A�]�˂̃��f�B�A�̒����ƂȂ����B ���̌���ϋɓI�Ɏ��Ƃ�W�J���A�����ō��̍�ҎR�����`�����t���瑽���̐l�C��Ƃ̍�i����舵���A�x�X�g�Z���[�����X�Ɋ��s���Ă����B�c������̊J���I�ȋC���̒��ŏo�ŋƗ����̈ꗃ��S�����B ���̔N�A�Y��ҁE�����Q�a�i�Ƃ��炢����ȁ��d�O�Y�Ƌ`�Z��̌_������ԁj�i1744-1810�j��̟����{�s�ʐ_�E��/�O���F�t�i���������Ⴍ/���傤�����j�����s�A��͓���30����̊쑽��̖��i1753�H-1806�j���S�������B�Ȍ���̖��͒ӏd�̏o�ŕ��ɂ��т��ё}�G��`���Ă���B ���N�A��ԎR���啬�����B�O�N����̗�Q�ŋ�����d�Ȃ�u�V���̑�Q�[�v�i1782-88�j�ɔ��W�A��30���l���쎀����B ���쑽��̖��i1753�H-1806�j�c�]�ˌ���̕����G�t�B�쑽��h�̑c�B�{���A�k��E���B���R�Ή�(��������)�Ɋw�сA���ߖL��(�Ƃ悠��)�Ə̂����B�ӏd�Ƒg��ŁA�G�����̖{����l��̕���Ŋ���B���ɋъG�ɂ����Ĕ��l���G(�������т�)�̗l����n�āA����Ȑl�C�������G�̉��������������B�㐢�̔��l��ɑ傫�ȉe����^����B��\��u�����S�����l���v�u�������v�v�ȂǁB 1784�N�i34�j8�N�O�́s�O���l���p���t�ɑ����A���̍ŐV�łƂ���������l�G�{�s�g���X��@�V���l�����M���t�i�悵��炯������ ����т��킹���Ђ����݁j�����s�B�G�t�͑O��́g����t�́A�k���d���h�ł͂Ȃ��A23�̐V�i��ƁA�k�������i�܂��̂�/�R�����`�j�Ɉ˗������B�����̖͗l��w�i�̒u���܂Ő����ɕ`���ꂽ�����̉�W�ł���A�����G�t�Ƃ��Ă̖k�������̑�\��ƂȂ����B ���s�g���X��@�V���l�����M���t�@https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/217597 �P�V�W�T�N�i�R�T�j�k�������i�捆�j���R�����`�̖��ʼn��\���̒��슈�����J�n�A�����̍�i�ő}�G������肪�����B 1786�N�i36�j����̋��̎t��k���������S�l��ɕ`���A�E�B�b�g�ɕx�̂����߂��w�V���V��\�l���@��ȋȋ��̕��Ɂi�����܂Ԃ肫�傤���Ԃj�x�����s�B���N�A10�㏫�R�E�Ǝ������E���đ�11�㏫�R�E����ƐĂ̑�ƂȂ�B �|�|�|�|�| 1787�N�i37�j�������Q�[�ɂ�薯�O�͊e�n�ňꝄ��ł����n�߂��B���̍��������߂�ׂ��A����g�@�̑��ŗ���(�ނ�)���͔ˎ�E������M���A�˓��ʼn쎀�҂��o���Ȃ��������т������ĘV������ƂȂ�B��M�͓c���ӎ�����ɐ[�܂������ˑ̐��̊�@�����낤�Ɛ����̈�V���͂���A�U�N�Ԃɋy�ԁg�����̉��v�h���X�^�[�g����B��Ȑ���͌���߁E���o(������)�߁E�������ϗ��E�l�Ԃ��E�l�����E�يw�̋ւȂǁB�Q�[�ō]�˂ɐl���W�܂�_�����K���K���ɂȂ������߁A��M�́u����ł͕Ă����҂����Ȃ��v�ƁA�_����c���ɋA�����Ƃ����B�h���I�Ȍ�y������Ɣ_�����]�˂��痣��Ȃ��̂ŁA�]�˂̖��͂��킮���߁A��y���܂ޕ��I���������������Ă������B ���̂��́u�V�ۂ̉��v�v�i1841�`43�j�ł́A���쒉�M���ŋ��������x�O�̐ɋ����ړ]��������A��Ȃ������ȂǁA����Ɍ����������̌�y���K���B 1788�N�i38�j2�N�O�́g�\�l���h�̑��ҁw�V���V��S�l���@�Í����̑܁i�����傤���Ԃ���j�x�����s�B ���s�Í����̑܁t�����̉���t���i�G�o��������̈̋Ɓj�@http://ezoushi.g2.xrea.com/kokonkyoukafukuro.html 1789�N�i39�j�����̉��v�h�����Ӊ��̉��\���s�_���ԕ����i�����ނ������Ԃ�Ԃ̂ӂ��݂��j�t�i��E����t���A��E�k�������j����q�b�g���邪�A����t����45�ŋ}������B���O�ɖ��{����o�����߂��o�Ă������߁A�u�t���͎��������v�Ƃ����\�����ꂽ�B�܂��l���ԗǁi��c�쐤�j�͎���ł͂Ȃ����́i��M�h�j���ނ̍�i�Ɖ\�������A�g�̊댯�������ċ��̂�f�M����B 1790�N�i40�j���{�ւ̔ᔻ�╗���𗐂��o�ŕ��������܂�u�o�œ����߁v���o����A�o�ŕ��ɂ͔Ō��̎������L�����Ƃ����߂�ꂽ�B�o�œ����߂ł́u���̕����𗐂����i�݂��j��ȓ��e�̂��́v�u�Â�������Č���h������́v�u�����̂Ȃ��\�v�A����炷�ׂĂ��֎~���ꂽ�B�ǂ�����Ώ������y���܂����i���o����̂��d�O�Y�͋Y��҂̎R�����`�ɑ��k�B���`�͗V���̎��_�Ń��A���ȏ������������Ƃ��Ă����B 1791�N�i41�j�����A�V�s��ɂ����R�����`���s�єV���t�i�ɂ����̂���j�������r�[�A�d�O�Y�͕�s���ɓE�������ł𖽂�����B�V�s��Ƃ����������o�ł������Ǝ��̂��֗߈ᔽ�Ƃ��ꂽ�B���`�͕��I�ᔽ�̍߂Ŏ荽�܁Z���̌Y�ƂȂ�A�Ō��̏d�O�Y���o�ł�����(�Ƃ�)�ō��Y�̔�����v�������g�g�㔼���h�ƂȂ�i�]���͑S���Y�̔����Ƃ���Ă������A�Ӊ��̔����z�̊���u�g��i�S���Y�j�v�Ƃ��铯����j���͌������Ă��炸�A�������́u�g��i�N���j�v�̔����Ƃ��j�B�d�O�Y�͖��{���o�œ����́g�������߁h�Ƃ��đ��ʂɂ�����قǂ̑��݂ɂȂ��Ă����B �����d�O�Y�̏o�ł̏�M�͏������A���J����A�R�����`���̉��\���s�������ʉ��l���t�i�͂�����ނ��߂߂��ɂ傤�j�����s���A�`���ɏd�O�Y������������ё���œo��A�g�ӔC�͂��ׂĎ����ɂ���h�Ƃ��Ď��̌��t��Y�����B�u��҂̋��`�͏������ꂽ���ƂŕM��܂���肾�����̂ɁA���������������ď������܂����v�B���̏ё���́A�㐢�ɒӉ��d�O�Y�̕��e��`����M�d�Ȃ��̂ƂȂ����B��͂Q�Q�̏���̐�L���Ɉ˗������B�Ȍ�A�L���͈�h�𗦂���啨�ɂȂ��Ă����B ���̐�L���i����j�i1769-1825�j�c�̐�h�̑c�E�̐�L�t�i1735-1814�j�Ɏt���B���͈�z�ցB���l�悩����ҊG�ɓ]���ĉ̐�h�Ɠ��̎���G���J�A�������i1789-1801�j�Ɉꐢ���r�B�ʊy�͖��҂̏㔼�g���N���[�Y�A�b�v���Ďʎ��I�ɏё���̂悤�ɕ`�������A�L���͖��҂��������悭�\�����悤�ƃt�@�����]�ޖ��҂̑S�g�̎p��`�����B����E���F�ȂǑ����̒�q����āA�̐�h�̗����ɍv�������B �d�O�Y�̏����͑啝�ȏk����]�V�Ȃ����ꂽ���A�g�g�㔼���h�ł��������_�͌��݁A�V���ɕ����G�̃W�������ɎQ�����Ă������B�d�O�Y�͓���̊G�t�̒��ł��A�Q���ώ@�͂ʼnԒ��⍩����`�ʂ��Ă����쑽��̖��̍˂ɍ��ꍞ�݁A�u���̉�͂Ŕ��l���`���ǂ��Ȃ邩�v�ƊG���˗������B�̖������ݏo�����̂͏㔼�g���A�b�v���ĕ`�����u���l���i�������сj�G�v�B���������ȂǏ]���̔��l��͑S�g��`���Ă������߁A�]�˂̐l�X�͎a�V�ȑ��G�ɋ������B����҂ɕ\������Ă��đ��Â����܂œ`���悤�������B������_�̊v���́A���l��ɕ`�������f�����g���̉Ԋ@�i�������j�����łȂ��A���̈�ʏ������`�������ƁB���N�́s��g���������t�ł͐E�i�����j���̒��X�œ�������`�����B�g���ɂ͊ȒP�ɍs���Ȃ����A����������Ȃ�C�y�ɍs���邽�߁A�s��g���������t�́g��ɍs����A�C�h���h�ƂȂ����i�̖��͂�������15�_���`���Ă���j�B�̖��̔��l���G�͑�q�b�g�����B ����1791�N���A�Ӊ��͏���t�N�i�����낤�A�̂��̊����k��/����31�j�ɂ�錹������u��m�J�̐킢�v�̕��ҊG�i�����G�j�s���������i�G�t�i������炰���������j���o�ł��Ă���B ���k�ւ͏���t�N������܂߁A�d�O���̐��O�ɖ�80�_�A�v����܂߂�ƒӉ��k�����ł��v250�_�߂����삵�Ă���悤���B 1792�N�i42�j�d�O���͑}�G�ɏ���t�N�i�k�ցj�F���A�u��E�R�����`�A��E�t�N�v�R���r�ɂ��2��A���\���s�����Y���[�b���t�i�������낤�ق�����Ȃ��j�Ɓs���ꋳ�t�u�߁t�i�������傤�����Ȃ������Ⴍ�j�����s����B �O�҂́u�����Y�̑O���͐�萝�v�Ƃ����b�A��҂́u�q�ǂ��D���̐搶�����P�b������v�Ƃ������́B��҂͍�Җ������`�����A���ۂɑ唼���������͔̂n�Ղ炵���i�n�Ֆ{�l�k�j�B ���N�A�Ȓ��n�Ղ̕��˂������d�O�Y�͖{���̎��i�Ă���/�ԓ��ƒ��t�̊ԁA���̌W���j�Ƃ��Čق��Ă���B ���s�����Y���[�b���t�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100093609/19?ln=ja 1793�N�i�����T�N�j�i43�j�Ӊ��͉̖��̑�\��s�����O���l�t�i�����O���l�j���o�ŁB��ڗ��̖���A���݁i����ׂ��j���̖��A�������̖���3�����`���ꂽ�B�A�C�h���u�[�����ߔM����Ȃ��A�J�ł́u���I�𗐂��Ƃ��Ė��{���Ӊ��ɍĂѐ��ق��ۂ��v�Ɖ\���ꂽ�B��x���g�g�㔼���h�����炤�ƓX�������Ȃ��B�d�O�Y�͓X�̑�����D�悵�A���G���烂�f���̖��O���폜�����B�����A�̖��͂���ɔ[�������A�ʂ̔Ō��i�ߍ]���j���烂�f���̖��O���c�̍�c��ڂ̊G�ȂǂňÎ����ďo�ł����B����́g�����G�h�ƌĂ�A�u�ؓ�c�v�E�u��v�E�u���v�E�u�c�v�Łu�Ȃɂ�₨�����v�Ɠǂ܂����B���̈ꌏ����̖��͒Ӊ��̂������G�t�łȂ��Ȃ�A���̔Ō��̎d������悤�ɂȂ�B ���N�A������M�����r���Ċ����̉��v���I���ƁA����܂ŋ��s��~�ɒǂ����܂�Ă����ŋ����������𐁂��Ԃ��Ă����B���̍��A�d�O���͓����܂����������̊G�t�A���F�֎ʊy�Əo��A���̌��I�Ȑl���\���Ɋ��Q�B���ҊG�̐l�C���Ăт���Ɨ\�z�����d�O���́A���ҊG�Ŏʊy�𐢂ɏo�����߂̑�v���W�F�N�g�Ɏ��|�������B ���̔N�A�Ȓ��n�Ձi�����Q�U�j�҂ɔ��F������{�i�͂Ȃ��ڂ��b�W�j�s�Ε{�ܗ��āt�i���Ƃ��Ȃ����肽�����߁j���A�k�������̉�Ő��ɏo���B�܂��A�����̍�ƁE�\�ԎɈ��i����29�j������Ɋ�H�����Ă���B���Ɂu��E�R�����`�A��E�t�N�v��3��ځA���\���s�n���������V�L�t�i�Ђ�Ղ���傤�ǂ����イ�̂��j�����s�B���̔N�A�d�O�Y�����������ɑg�G�t�E����t�͂�67�ő��E�B ���Ȓ��n�Ձi1767-1848�j�c�]�ˌ���̋Y��ҁB�{�����B���͉�(�Ƃ���)�B�]�ː[��̐���B�R�����`�Ɏt�����ĉ��\���⍇���Ȃǂ��A���ɓǖ{�ɂ����ꂽ��i�������B1791�N�ɂQ�S�ŔŌ��E�a�s���q���物�\���u�s�p������(�����͂����ĂɂԂ��傤����)�v�\�B�Ȍ�A���P��������{���O�ɁA�Y��ȍ\�z�ƕ��G�ȋؗ��Ă̑����A�둭�ܒ��i�������������イ�j�̗���ȕ��̂Œ������B����(��������)�E�ǖ{(��݂ق�)�𑱁X���\���A�ӔN�A���͂������Ȃ���28�N���₵�āu�쑍���������`�v�������B���u��(����)�|�����v�u�r���m�s������v�u�ߐ��������N�^�v�ȂǁB 1794�N�T���i44�j�d�O�Y�͎ʊy���`�������ҊG28�����u���������v���Đl�X�����������B���̃V���[�Y�͐l���������o�Č�����悤�w�i�̍��ɉ_�ꐠ�i���炸��j���{�������؎d�l�ł���A��x��28�������\���邽�ߏ[���ȏ������Ԃ��������B��_���I�݂Ƀf�t�H�����i�֒��j���ꂽ���ҊG�́A����\���𗘂���������Ȍ��`�ʂ������āA�]�˂��q�̊Ԃő傫�Șb����ĂԁB���N�ɂ�����10�J���Ŗ�P�S�O����̖��Ҏ���G�Ə����̑��o�G�����X�ɔ��\�����B�����A�u�[����1�N�Ƒ������A�ʊy�̔���o���Ɏ��s�����B��c�쐤�͂����L�����B�u�i�ʊy�́j���܂�ɐ^��������ƂāA����ʂ��܂ɂ����Ȃ������i�����Ă͂Ȃ�ʂ悤�ɕ`�����̂Łj�A�������ɍs�͂ꂸ�v�i�����G�ލl�j�B�Z�������̂܂ܕ`�����ʊy�̊G�́A���҂ɔ������߂��]�˂��q�����߂��G�ł͂Ȃ������B�d�O�Y�����ǂ��Ŏʊy�ƒm�荇�����̂��������Ă��Ȃ����A�ʊy�̐��͓̂����ˎ�E�I�{�ꎁ�̂������\���ҁA�֓��\�Y���q�Ɠ`��������L�͂��B ���N�A��E�R�����`�A��E�\�ԎɈ��̉��\���s�������G�X�q���t�i�͂₭�����˂̂��ڂ������j�����s�B�܂��A�Ȓ��n�ՂƏ���t�N�i�k�ցj�����^�b�O�ƂȂ鉩�\���s�����C���ʕi�ʁt�i�ӂ����ォ���ނ�傤�̂��Ȃ��܁j�����s���Ă���B ���s�������G�X�q���t���̉�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100053834/15?ln=ja ���s�����C���ʕi�ʁt�n�ՁE�k�֖��̃^�b�O�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100053614/1?ln=ja 1795�N�i45�j�d�O�Y�͈��ɕM����邱�Ƃ����߁A��オ���Ɖ�̗�����S���������\���s�S�w���v���t���o�ł��ꂽ�B����Ȍ�A����20�N�ȏ���y�������郍���O�Z���[��ƂƂȂ����B���͓��{�j��A���M�Ƃ����Ő��������ŏ��̃v����ƂƂȂ�B�@ ���ʊy�𐢂ɏo���A�n�ՂƖk�ւ�g�܂��Ă���R�N��A1797�N5��31���i����9�N5��6���j�ɏd�O�Y�͋r�C�ɂ��47�Ől�����I�����B�ՏI�O�u���͍����̒����ɂ͎��ʂ�v�Ɨ\�������̂ɒ��ɂȂ����̂ŁA�u������������Ĕ��q�����Ă������̂ɁA�����Ԃ�x���ȁv�Ə����Ƃ����B�[���ɑ��E�B �v��A�u�Ӊ��d�O�Y�v�̖��Ə��X�u�k�����v�͔ԓ��̗E���i2��ځj���p���B ��1798�N�A�u�Ӊ��v���o�ł����G�����̖{�s�j���́i���Ƃ��Ƃ����j�t�̉��38�̊����k�ւ��A�k���d����ƎQ�����Ă���B ���s�j���́t�k�֒S����@https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/461359 �������k�ցi1760-1849�j�c�]�ˌ���̕����G�t�B�]�ː��܂�B���ߏ���t�̖͂�ɓ���A�t�N�ƍ����A�̂��@���E�拶�l�E�Փl�E��(������)�E�ȂǁA�敗�Ƌ��ɉ捆��ς����B���h�E�y���h�E���m��Ȃǂ������Z���w�сA��z�����`�ʗ͂Ƒ�_�ȍ\���ŕ��i�ʼn�ɐV���Ȗ��͂𐁂����B�ʼn�ł͕��i���Ԓ���A���M��ł͔��l��═�ҊG�Ɍ��삪�����A�u�k�֖���v�Ȃǂ̊G��{��ǖ{�̑}�G�ɂ��G����c���Ă���B�k�ւ̉敗�̓��[���b�p��۔h�̔����ɑ傫�ȉe����^�����B��\��u�x�ԎO�\�Z�i�v�u�k�֖���v�ȂǁB �����{�A���\���A���̖{�A�G�{�A�ъG���肪���A�u�Ӊ��v���]�ˋ��w�̒n�{�≮�ɐ����������d�O���B�ނ̂悤�Ɋ��͂ƍs���͂̂���l�ԂɂƂ��ĂS�V�N�̐l���͒Z���������B���̌�ɑ劈��R�����`�A�\�ԎɈ��A�Ȓ��n�ՁA�����k�ւ̎p�������Ă��������������A�ނ�̍˔\���m�M���Ă����ނɂ͊��Ɍ����Ă����̂����B ����̋�C���s�����ݎ���ď����Ɋ������A���͓I�Ȋ������X�Ƒł��o�����Ӊ��d�O�Y�B���̊������1773�N�i23�j����1797�N��47�ő��E����܂ł̖�25�N�����A���̊Ԃ�800�_�ȏ���o�ł����B�������\����G�t�E�Y��ҁE���̎t��ƌ𗬂��A���ɂ͐ϋɓI�Ɏx�����s���A�˔\��L���菕���������B�d�O�Y�͐V�l���@�̖��l�ł���A�삯�o���̍��̊쑽��̖��A�����k�ւɂ��������}�G���˗����A�R�����`�i�捆�E�k�������j�̉�˂ƕ��˂̗����������A�@�\���ҁE�֓��\�Y���q�̉�˂������o���āu���F�֎ʊy�v�ɑ剻���������B�ʊy�̕����G�ʼn�͂��ׂĒӉ������ɏo���Ă���A�̖��_�Ƃ������l��S���̕����G�E�ɁA�ʊy�̖��ҊG�ňꎞ���z�����B�ʊy�̊G�����̐��ɂ���̂͒Ӊ��̂��������B ���o���i�����������j�╂���G�̕]��������ŏo�ł����ӏd�̍k�����ɂ́A�p���f�B�̓V�ˁE��c�쐤��g���\���̕��h����t��������o���A�����O�̋Ȓ��n�Ղ����i�Ǘ��E�j�Ƃ��ē����A�\�ԎɈ�オ�Z�ݍ��݂ŎG������`���Ă���A18���I�㔼�i�]�˒����j�̍]�˕����̈�唭�M�n�ƂȂ��Ă����B �d�O���v�Q�N��1799�N�A�����k�ւ����̊G�{�w���V�i�����܂����сj�x�̑}�G�́s�G�����X�t�Łu�Ӊ��v�̓X���̗l�q��`���Ă���B�ӏd���������ދC�������������̂�������Ȃ��B ���E�T�N���1802�N�A2��ڂ͊����k�ւ̋��̖{�w�����i�������j���W�x���o�ł������A�u�������ؔ��v�Ƃ������Ƃŏ�������Ă��܂��B���N�A�\�ԎɈ�オ��\��w���C�����G�I�сx�����s����]���ƂȂ�B �v7�N��1804�N�A�쑽��̖��͏��R���������G��`���荽50���̏������Ă���B2�N��ɉ̖��͑��E�B �v10�N�A�k�ւ͔n�Ս�w���|�����i���� ��݂͂�Â��j�x�i1807-1811�j�Ȃǂ̓ǖ{�}�G�Ŗ{�i�I�Ƀu���C�N���A�������n�Ղ��������߂��B���ҊG�̎嗬�͒ӏd���d�p��������t�͂��z��������h����L����̉̐�h�ւƈڍs���Ă����B �v17�N��1814�N�A�Ȓ��n�Ղ��w�쑍���������`�x�����s����B �v64�N��1861�N�A4��ڒӉ��d�O�Y�͔Ō���p�Ƃ��A�Ӊ��k�����̒g�������낵���B�Ȃ������Ȃ����̂��A���m�ȋL�^���c���Ă��Ȃ��B�O�N�ɍ��c��O�̕ς��N���Ă���A�����7�N��̖����ېV�Ɍ����ċ}���ɕω����Ă����B �����̕�͑䓌�擌�̐��@���ɂ��������֓���k�ЂⓌ�����P�̔�Q�ɑ����������Ȃ��B��������̕����ɂ��ƈꑰ�̕������ł����悤�ŁA���͊����ɂ��ΐ��]�i�܂������j��́u�쑽��h���i����܂�j������v�Ƒ�c�쐤�ɂ��d�O�Y�́u���ꌰ���̔蕶�v���������Ƃ����B�@ ��×^�͊���4�N10��26���ɕa�����A�d�O�Y�͗��N�ɐ��@���ɂ�������𗧔h�ȕ�ɍ�蒼���A��c�쐤�ɗ���ŁA�蕶�������Ă�����Ă���B ���@���͓���ƍN���玛�̂�����A�����z�O��̕�ƂȂ����R�����鎛���B�{���͋�P�ŏ��������ɍČ����ꂽ�B�Ӊ��Ƃ̎q���͐₦�Ă��܂������A���̏Z�E�����������ɏd�O�Y�̕悪���������Ƃ�m��A����e�̕�����������B��i������R�Ԗڂɏd�O�Y�̉����u�H���@�`�R�����M�m�v�Ɩ��������܂�Ă���B�������̈⍜��[�߂��������ɂ���A����������Ƃ����ɏd�O�Y�̍��������Ă��邩���m��Ȃ��B �����Ȃ݂ɁA�䓌���HP�ɂ���500m�قǗ��ꂽ���ɂ��ʂ̕悪���������������A���Z�E�ɐq�˂Ă݂�Ƃ�������u�֓���k�Ђ̑�Ђŕ���Ă��Ă��܂��A�����̂ǂ��ɒӉ��������Ă���̂�������Ȃ��Ȃ����v�Ƃ̂��ƁB �����̎t�E�ΐ��]���킭�u�i�d�O�Y�́j�G�ꂽ�C���������A�x�ʂ��傫���ׂ������Ƃɂ�����炸�A�l�ɑ��Ă͐M�`�d����v ������M���Ƃ����T�{�̋Y���Ӊ�����o�ŁB ��2025�N�̑�̓h���}�w�ׂ�ڂ��`�ӏd�h�ؔT�����x�Ŏ�l���Ӊ��d�O�Y�����l������������B1995�N�̉f��w�ʊy�x�ł̓t�����L�[�䂪�A2021�N�̉f��wHOKUSAI�x�ł͈��������d�O�Y���������B ��1995�N�A�c���_�ēƃt�����L�[�䂪�f��w�ʊy�x�̃q�b�g���F�肵�ĕ�Q���Ă���B�Ӊ����������t�����L�[�䂢�킭�u�ǂ����Ă����ʂ܂łɂ��̖�����肽�������v�B���N�A�t�����L�[��͑��E�����B �������^������TSUTAYA�́A�n�Ǝ҂��u����̒Ӊ��ɂȂ肽���v�Ƃ����v���ŕt�������O�Ƃ����B��C��TUTAYA�̍D���x�A�b�v�I �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�| �s�Ӊ��d�O�Y���o�ł�ʂ��Đړ_�̂������l�X�t ���߉���E�q��i���E��������j�i���v�N�s�ځj�c�ӏd�ƕ��я̂��ꂽ�V�܂̔Ō��ŁA�����̑��o���A�ъG���o�ŁB�l�C�̉��\����ƁE�R�����`��3��ڒ߉����ӏd�Ǝ�肠�����B���Ƃ͋��s�̏����≮��16�U�O�N���ɍ]�˂i�o���A���̎x�X���Ɨ����ėL���̒n�{�≮�ɐ��������B�H��t��Ɏn�܂��āA�쑽��̖��A�̐�L�d�A�̐썑��ȂǑ�\�I�ȕ����G�t�̍�i�𑽂��o�ŁB�X�܁u��ߓ��v��1829�N�́u�����̑�v�ŗޏĂ������A���N����1842�N�ɂ����ċY��ҁE������F�i��イ�Ă��E���˂Ђ�/1783-1842�j��́s�i�ɂ��ނ炳���j�c�Ɍ����t�i��E����j���o�ŁA�{��ł͕������������ֈڂ��A���R�����`���̏����̎q�E��������l���Ƃ����B���ꂪ�]�ˎ���ő�̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�A��i�̃L�����N�^�[�O�b�Y���o���قǂ��������A�V�ۂ̉��v�ɂ��e������ŏ����ƂȂ�A�ȍ~�͐��ނɌ������B���̊ԁA1833�N�ɉ̐�L�d�́w���C���\�O���x�S55�}��V���̔Ō��E�ۉi���Əo�ł��邪�A���N�ɒ߉���l���}���A���N�̑�ЂœX�܂��R���A�ȍ~�w���C���\�O���x�V���[�Y�͕ۉi���̒P�Əo�łƂȂ����B�߉���E�q���3��ڂ܂ő����A������F���E�̐�L���G�́w�����`�Z�������x��1847�N�̃h�C�c������ɉp�ɕ��o�ł���A���ĂŖ|�ꂽ�ŏ����̓��{���w�ƂȂ�B������F��1842�N�ɘV�����쒉�M�ɂ��V�ۂ̉��v�̈�ł��镗�������܂�ɂ�肯��ӂ��A�Ԃ��Ȃ��v�������߁A14�N�ɂ킽���ď����p���ꂽ�s�i�ɂ��ނ炳���j�c�Ɍ����t�͑�38�ҁi152���j�Ŗ����ƂȂ����B��F�̕�͐ԍ�̏�y������i��̏�y����n�ɉ������ꂽ�B ���،`�������q�i���낱������E�܂��ׂ��j�i���v�N�s�ځj�c�]�˂̑��̒n�{�≮�u�ߗؓ��i�������ǂ��j�v��3��ڎ�l�B����̗،`�������q�i���ւ��j�͋g���̗V���]���L�����s�A2��ڂ̎O���q��́g�����G�̑c�h�H��t��i����̂ԁj�̑}�G����{�𐢂ɏo���ĕ]���ɁB3��ڂ̑����q�͏���ŗ��s���Ă����������q�i�����悼����/���l���w�j�̍]�˂ł̔̔����̓Ɛ�ɐ����B�܂��A�����q�͋g���̗V����X���Љ��l�C�K�C�h�u�b�N�u�g�����i��������j�v�̏o�ł��Ɛ��Ԃ��������A�s�ˎ��ɂ��3��ڂŖv������B ���������^���i���v�N�s�ځj�c�ӏd�A�ߊ�ƂƂ��ɓV���������̑�\�I�ȕ����G�̔Ō��ŁA�n�Ɂu�i�����v���\���A���������̍�i���ł������o�ŁB���l��𐧂��Ă����������ɑ��āA�ӏd�͉̖��A�ʊy��o���đR����B����ɐ������͉̐�L���Ⓓ���։h�V�A�̐썑����N�p���邱�ƂŌ}�������A���l��A���ҊG�̉��ł��葱�����B�̖��̍�i���o���Ă���A�ӏd�Ɖ̖�����肠�����B2��ڂ͗،`�������q�̎��j�Ŗ��{�q�B3��ڂ��L�\�ŁA�ӏd�v��ɖk�ւ̕��i��ɒ��ڂ��ās�y�ԎO�\�Z�i�t�����s�������G���i��̊m���ɍv���B�̐�L�d�̉Ԓ���ɂ����g�B ���{�����Ε��q�i���͂��E���ւ��j�Ɛ{�����s���q�c�{�����͒Ӊ��d�O�Y�ƕ��ԍ]�ˎ���̑�\�I�ȏo�ŋƎҁB�ƍ��͐���[�B����{�����Ε��q�i���v�N�s���j�͋I�ɍ��E����(���͂�)���o�g�B�]�˂ɏo�Ė������N�i1658�N�j���{���ɓX���\�����B�����ās���Ӂt�i�N�ӌ`���̐a�m�^�j��s�]�ˊG�}�t�i�n�}�j���̌��I�o�ŕ��𑽂��肪���č]�ˏo�ŋƊE�̍ő��ƂȂ�A�s���i�������́j���o�����Ӊ��d�O�Y�Ƃ̑Δ�Łu�g���͏d�O�A�Ε��q�͊ۂ̓��v�Ɖr�܂ꂽ�B1660�N�����疾���܂�9�㑱���B��������ŌÂ̊��{��1684�N���̖؉��`�r���̕��@���w���p�ٗ��i�Ԃ悤�ׂ��Ⴍ�j�x�B�l��ڂ͋��s�Ɏd����X���o���Ȃnjo�c�g��ɓw�߂����A�v��͏o�ŕs���ňꎞ���ށB����ږL�i1776-1838�j���s���Ӂt�o�Ō��̓Ɛ�ɐ������A�ċ��𐋂����B�����ɓ���Ɓw�����������x�i����j�Ȃnj��I�o�ŕ���C����ꂽ��1904�N�p�ƁB ���̒g�������X�i���Ɓj�̈�A�{�����s���q�i���͂�₢���ׂ��j�͌��h�ŁA���w�҂̔Ō��Ƃ��ĕ��ꌹ���A���̖�l�̐X�����ǁi���イ��傤�j��̒����A����E���c�����̗��w�������s����ȂǁA�����Ƃ��Ċv�V�I�ȏ����𑽂��肪�����B�s���q��1762�N�ɍ]�˓��{���ɊJ�ƁA1774�N�ɖ��{�̒e��������Ȃ�������w���w��̐V���x���o���B����s���q��1779�N�ɖv�B����13�N��A���ڂ͗юq�����w�O���ʗ��}���x�����{�Ɍ���߂��A��łɂȂ�Ŗؖv���y�яd�ߗ��̏������������B1806�N�̕����̑�Ŕ�Ђ��A�y���������Ȃ��������ߑ傫�ȑŌ�����B�P�W�O�W�N�́w�O���S�`��h���x�i�Ȓ��n�Ձj���Ō�ɒP�Əo�ł��r�₦�A1811�N�ɓ��ڂ��������Ă���͋����o�ł݂̂Ɍg������B�揊�͐̑P�����B ���{�����̂悤�ɍd�h�ȏ����≮�́u���сv�Ƃ��Ă�A1685�N�̋��̈ē����ɂ͋��s���я\�N�Ƃ��āA�̏��A�@�؏��A��㏑�A���֏��A�T���A�^�����A����@�A�w�{�ȂǕ���ʂɒ����ȏ����≮���L����Ă���B1721�N�ɂ͏��R����g�@�̖������剪�����ɂ����46���̖≮�ɂ�鏑���≮���Ԃ��������ꂽ�i1851�N�ɂ�73���j�B���N�́u�ДN�̋֗߁v�Ō��{���n�܂�B ���k���d���i1739-1820�j�c�����G�t�B�k���h�̑c�B��q�ɖk�������i�R�����`�j�������ق��A�Ⴋ���̊쑽��̖����q�̂悤�ɖʓ|�������B ���L�`���ցi���킪�� ���������j/�k�������i�܂��悵�j�i1764-1824�j�c�����G�t�B�k���d���̖�l�B���g�́u���掮�v�Ⓓ�Ոꗗ�}���A�k�ւɁu�k�֖���v��u���C�������ꗗ�v�u�ؑ]�����ꗗ�v���ŏ���Ɉ��p���ꕮ�S�A�u�k�ւ͂Ƃ����l�̐^�����Ȃ��B���ł��Ȃ��n�߂��邱�ƂȂ��v�ƋL�^�B ���ΐ��]�i�܂�����/1754-1830�j�c�Ӊ��d�O�Y�̕����̐��S���B���l�i�h���̎�l�j�ł���A���̎t�A���w�ҁB���s���^��E�K�������E�����Ƌ��Ɂu���̎l�V���v�Ə̂����B�{���͍f�������q�i�ʂ���E�����ׂ��j�B�����͏h���ѐ��i��ǂ�� �߂�����j�B��c�쐤�̂��ƂŊw�сA�Ӊ��d�O�Y�Ƒg��Ŋ��s�����w��ȋȋ��̕��Ɂx�i1786�N�A�k��������j��w�Í����̑܁x�i1787�N�A�k��������j�A�w��{����x�i1787�N�쑽��̖���j�Ȃǂ̋��̊G�{�̊��s�ɂ���āA���̎t�̒n�ʂ�s���Ƃ����B�ƋƂɊւ���l�߂ɂ���āA37����20�N�قNj��̊E����ނ��B���A��A���s���^��Ƌ��̊E������B76�Ŗv�B �|�|�|�|�| �������G�c1680�N�O��ɁA�V������҂Ȃǂ�`���G��Ɂu�����G�v�Ƃ������t���͂��߂ēo�ꂷ��B�����͓������A���y�I�Ȃǂ̈Ӗ������߂��u�����v�̌���������t�����s���Ă����B�����̕����G�͔��l�����ҊG�̐l����ŁA���I�ȊG�͖��G(�܂��炦)�ƌĂꂽ�B�����͖n��(���݂���)�ƌĂ�锒���ʼn�ŁA���Ƃ���M�ōʐF��������ꂽ���̂́A�O�G(����)��g�G(�ׂɂ�)�ƌĂꂽ�B �H��t��i����̂ԁj�i1618?-1694�j�͕H��h�̑c�B�u�����G�̑c�v�Ə̂���A����܂ŊG���{�̒P�Ȃ�g�}�G�h�ł����Ȃ����������G�ʼn���A�ӏ܂Ɋ�������Ɨ������ꖇ�̊G���i�ɂ܂ō��߂��B�Ŗ{�̑}�G��ƂƂ��Ċ�����͂��߁A����͖��L������1671�N���s�̔��{�u������v�i�����j�܂������G���҂ł���Ƃ���A1672�N�̖n���G�{�u���ƕS�l���v�ɂ����Ă��̖��O�i�G�t�@�H��g���q�j�𖾂炩�ɂ����B�u�����S�l�����v�i���s�N���s���j�A1682�N���u�������v�A1683�N���u���l�G�Â����v�ȂǂɎs��̏�������`�ʂ��A���U�ɂ�����100��ȏ�̊G�{��50��ȏ�̍D�F�{�ɕM���Ƃ����B�t��̔��ƍ��̑Δ���������������n���̂���ʼn�\���́A�����̍]�ˎs���̍D�݂ɂ������āA�傢�ɗ��s����B��\��Ɂu�g�����̓����v(1678��)�u������(�Â�)�v(1683��)�u��a�G�����v(1686��)�Ȃǂ�����B ���̌�A1765�N�ɊG�t�E��؏t�M���G��i������݁j�̐����ʂ��āA����t�␠��t�Ƌ��͂��đ��F���ؔʼn�i�J���[�����G�j�̋Z�p���J�����A����������(�ɂ���)�ɂ��Ƃ�����A�F�N�₩�ȁg�ъG�h��n�n�����B���̑��F���ʼn恁�ъG�̑n�n�́A�����G�E�ɂƂ��đ傫�ȏo�����ł������B�ʼn�͗ʎY�ɂ�艿�i���������A�����̎��v�ɂ��������B �����̖ؔʼn�́A�G�t�A���t�A���t�̕��Ɛ��B�ʼn�Ƃ͕ʂ̈�ʓI�ȍʐF��͓��M��ƌĂꂽ�B�H��t��̓��M��ɂ͗L���ȁs���Ԃ���l�}�t������B19���I�ɖk�ւ�L�d�Ȃǂ��o�ꂷ��ƁA�����G�ɕx�m�R�̕��i���Ԓ��悪����ɕ`�����悤�ɂȂ�B 17���I�㔼����18���I�����炢�܂ł����������G����ŁA�������M�A�������{(����܂�)�A���������x(�������ǂ������)�A�{�쒷�t�A�������M�Ȃǂ̍�Ƃ������B 1765�N�̋ъG�����ȍ~�������ŁA��؏t�M�A����t�́A���������A�쑽��̖��A���F�֎ʊy�Ȃǂ�y�o����B ������\����̂́A�����k�ցA�̐�L�d�A�̐썑�F��ŁA�ǖ{�Ȃǂ̕��w��i���G�扻�������̂ɏG�삪�����A���i��ƉԒ���ł��V�@�����������Ă��B�l���`�ʂ͂�蕡�G�ɂȂ�A����S��ɓ������錆��𑽐��������B �����ȍ~�̕����G�́A���ѐ��e��̊��݂�����̂̉��ɂނ����A�����̍�i���C�O�ɗ��o���Ĉ�۔h��A�[���E�k�[�{�[�Ȃǐ��m�ߑ�̌|�p�^���ɑ傫�ȉe����^�����B �k�Q�l�����l�w�G���J���^������S�ȁx�i�}�C�N���\�t�g�j�A�w�������{���j�l�����T�x�i�����V���o�Łj�A�E�B�L�y�f�B�A �u�w�������v�i�l�b�g�ł͂�������ԏڂ����̂ł́B�摜���[���A�J��ɒE�X�ł��j�@https://blog.goo.ne.jp/sesame1952/e/2514e9e6b18e4b664000f96887234af9 �i�K�[���A�����N��j �u���É����������فv�i�،`�������q�ƒӏd�̊W���悭�킩�����I�j�@https://www.meihaku.jp/berabou/urokogataya-magobe/ �u�Ӊ��d�O�Y�o���ڔN�\�v�i�S�o�Ń��X�g�j�i��j�@https://www.jstage.jst.go.jp/article/kinseibungei/35/0/35_71/_pdf/-char/ja�@//�i���j�@https://www.jstage.jst.go.jp/article/kinseibungei/36/0/36_53/_pdf/-char/ja �u�p�Y�����̑I���@��]�˃G���^���v���`���^�E�Ӊ��d�O�Y�v�iNHK�j �u���j�T��@�ׂ�ڂ��R���{SP�`��݂������]�ˁv�iNHK�j |

���ܑ� �F��/Tomoatsu Godai �V��6�N12��26���i1836�N2��12���j-1885�N9��25�� �i���s�A���{���A���s�c��쉀 ���{���n 49�j2014

|

|

|

| �����ƊE�̏d�� | �揊�O�̗��h�Ȓ����͎��̗��N�ɍO���ٖ��������� | ���S�i�B�F���̉��ɒ������q�̈┯���������� |

|

|

|

| �V�����w�̓k�������ɂ���L��Ȉ��{���n�A ���̒����t�߂ɗF���͖����Ă��� |

�w�]�܈ʌM�l�� �ܑ�F����x |

����300m�A���{�ꍂ���g���ׂ̃n���J�X�h�ƌ������� �F���̕�i��ʉE�[�j�B���̔��W�����ł��邾�낤 |

| �����ƊE�̊�b��z�������������̎��ƉƁB���b�g�[�͐M�p���B�����Ƃƌ������������B�F���ˏo�g�B�ʏ̍ˏ��B1865�N�i29�j�A�˖��ɂ���āA�����@���i��́g�d�C�ʐM�̕��h�j�A�X�L��i��́g����̕��h�j��Ɖ��B�����@�B���N�ɋA�����A1867�N�ɒ��萻�S���i���E�O�H�d�H�ƒ��葢�D���j��ݗ��A���N�吭��ҁB �ېV��A�O�������ǔ����A���{�����߁A1869�N�A33�őފ������ƊE�ɓ�����╪�͏���ݗ��B���N�A���{�ŏ��߂ĉp�a�������������B1871�N�i35�j�A�ܑ�̐i�����đ呠�Ȃ���㑢���ǂ�ݗ��B1873�N37�A�S���̍z�R�̊Ǘ��������ł���g�O���فh��ݗ����z�R���ƂȂ�B1878�N�i42�j�ɂ́A��㊔��������i���E���،�������j�A��㏤�@��c���i���E��㏤�H��c���j�𗧂đ����ɐݗ��B���̌�A��㏤�ƍu�K���i���E���s����w�j�A�����d�C�S���i���E�����s�d�ԁj�A��㏤�D�i���E���D�O��j�A����S���i��C�S���j�Ȃǂ�n�݂��A1885�N�A���A�a�ɂ��a�v�B���N49�B �����،�������O�ɓ�������B |

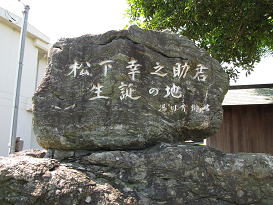

���{�c �@��Y/Soichiro Honda 1906.11.17-1991.8.5 �i�É����A�x���S�A�y�m�쉀 84�j2010

|

|

| JR�x�͏��R�w�`�y�m�쉀�̓V���g���o�X���֗� | ���̑傫�Ȑ��_�̒����{�c�Ƃ̕揊�I�O�ɕ\�D���o�Ă��� |

|

|

|

| �L����悪�������������ꂽ�{�c�ƕ揊�B�ߗׂɂ͕x�m�X�s�[�h�E�F�C������A���[�V���O�J�[�� �G���W��������O�܂ŕ������Ă����B�Ԃ̃T�E���h���q��̂̂悤�ɕ����āA�@��Y������K�����낤 |

���̈�p�ɂ͖{�c�� ��X�̕����������Ă��� |

|

|

|

| ���Ȃ݂ɖ{�c�Ƃ̂Q��捶�ׂ͌������̈��{�� | ����ɂ��̍��͊݉ƁB�y�m�쉀�͒����l������ |