世界恩人巡礼大写真館 【English Version】

作家(海外)コーナー PART1 PART2へ

★85名

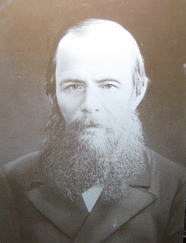

★ドストエフスキー/Fyodor Mikhailovich Dostoevsky 1821.11.11-1881.2.9 (ロシア、ペテルブルク 59歳)1987&05&09

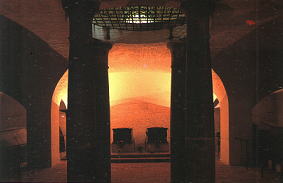

Alexander Nevsky Monastery, St. Petersburg, Russian Federation

|

| 我が大恩人ドストエフスキー!愛してます!どこまでも付いていきますッ! |

|

|

| ペテルブルク市内のドストエフスキー像は待ち合わせ場所としても有名 | 道を教えてくれたお父さん |

|

|

| ドストエフスキーが思想犯として拘禁されていた ペトロパヴロフスク要塞。ここからシベリアに移送された |

夕陽で真っ赤に染まったペテルブルク市街。8月に訪れると 午後10時が日没だった。高層ビルがなく、古都の趣がある |

●ドストエフスキー博物館(ペテルブルク)

|

|

|

|

| ドストエフスキーが最後に住んだ家は彼の博物館に。 ペテルブルクに28年暮らし、20回も引っ越しをした。 彼の部屋は2階の10号室で6部屋からなる |

入口は不思議な作り。 半分地下になっている (クズネーチヌイ横町) |

博物館外壁のレリーフ。 レーピンが描いたドスト エフスキーの姿がもと |

玄関にあったドスト エフスキーの帽子! |

|

|

|

| ドストエフスキーが愛用したルーレット。 小説のネタになるほどハマッてしまった |

彼の煙草もきちんと保存&公開 |

巨匠自筆の手紙。ロシア語が読めれば これがなんの手紙か分かるのだが… |

|

|

| ドストエフスキー家の食卓!ここで 彼は家族とテーブルを囲んでいた |

ロシアの青年が書斎の入口にたたずんでいる! 机に向かう作家の姿を想像しているのだろう! |

|

|

|

|

| ぐおお!ここがッ!あのッ!ドストエフスキー大先生 の書斎ッ!この机で“カラマーゾフ”が書かれたッ! ※完全に“夜型”で2本のロウソクで執筆したとのこと |

書斎の時計は逝去した 時刻で停止(ユリウス暦 1881年1月28日20:38 |

書斎の奥にある赤いソファーで絶命した。壁の絵は 『システィナのマドンナ』(ラファエロ)を拡大した複製画 |

|

|

|

|

|

| アンナ夫人の仕事部屋。夫人は長年に わたって夫の原稿を清書してきた |

博物館の売店にあった絵葉書。この建物が 『罪と罰』のラスコーリニコフの家のモデル |

文豪のデスマスク。 合掌!! |

逝去した文豪。描いたのは 天才イワン・クラムスコイ |

●ロシア文学博物館(ペテルブルク)

|

|

| ペテルブルグのロシア文学博物館は文学ファンの聖地。文豪達の遺品がたくさんあり、ドストエフスキーも眼鏡や財布が展示されていた |

●“英雄”が眠るネフスキー大修道院の墓地へ

|

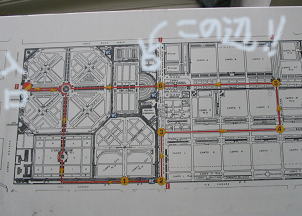

| ペテルブルク中心部を4.5kmにわたり西東に貫くネフスキー大通り。エルミタージュ美術館からドストエフスキーの眠るアレクサンドル・ネフスキー大修道院へと続く |

|

|

|

| アレクサンドル・ネフスキー大修道院の入口 | 正門をくぐると左右に墓地がある。向かって右が目的地 | 墓地内の標識。チャイコフスキーの名前もある |

|

|

|

| 1987年 墓巡礼第一号。僕の 巡礼ライフはここから始まった |

花に囲まれたドストエフスキー。 18年後(2005)に再巡礼! |

ドーン!! |

|

|

|

|

| 「どひー!」涙の墓タッチ。あのヒーロー にここまで接近することが出来る! |

この土の数cm下に彼が! |

3度目の巡礼。この時はたくさんの人だかり! 次々と団体さんが来て1対1になれず(2009) |

胸像の真下にも花がいっぱい (2009) |

| 作家であり人道主義者。人間の繊細な精神を徹底して洞察し、人類の本質を捉え、“世界文学上でもっとも偉大な心理学者”と呼ばれる。人々が内面に抱えた様々な矛盾を、愛を土台に文字で描き尽くし、“写実主義的ヒューマニズム”の金字塔を打ち立てた。 1821年11月11日、モスクワ生まれ。父は慈善病院の医師で領地も持っていた。15歳で母を病気で亡くす。17歳の時にサンクトペテルブルクの工兵士官学校へ入学。父は非情な性格であったため、ドストエフスキーが18歳の時に、治めていた領地の農民たちの恨みをかって惨殺されてしまう ドストエフスキーは卒業後に勤務した工兵局が肌に合わず約1年で退職し作家を目指す。1846年(25歳)、虐げられた無力な民衆に共感を込めてペンを握り、貧乏な下級役人の悲恋を描いた処女小説『貧しき人々』によって批評家から「第二のゴーゴリ現る!」と絶賛された(詩人ネクラーソフは感動のあまり朝4時にドストエフスキーの家を訪ね、祝福するため叩き起こした)。 ●帝都ペテルブルグからシベリア流刑地へ 華々しく作家デビューを果たしたドストエフスキーであったが、ロマノフ王朝による帝政に反発し、次第に政治運動に目覚めていく。1849年(28歳)4月、農奴制廃止を訴え、社会主義理論を探究する青年知識人の地下サークル(秘密結社)に加わっていたドストエフスキーは、当局側の潜入スパイの密告によって“危険分子”として仲間と共に逮捕・投獄された。ペトロパヴロフスク要塞に収監された彼を待ち受けていた判決は死刑。 同年12月22日、処刑当日。ドストエフスキーを含む同志21名は、処刑場のセミョーノフスキー練兵場に移された。銃殺刑であり、3本の柱が立てられる。死刑囚はヨコ3列、タテ7列に並ばされた。ドストエフスキーは第2列であり、死は目前に迫っていた。 そして、今まさに銃殺刑にされるというその直前に急ぎの使者が現れ、“皇帝陛下の寛大な慈悲によって”死刑執行は中止となった。刑罰は4年間のシベリア流刑に減刑された。 実は逮捕から処刑中止もすべて皇帝の寛大さを示す仕組まれたパフォーマンスだったが、「数分後に殺害される」という境遇に置かれたことは決定的な体験となった。 その後、西シベリアのオムスクで4年間の過酷な強制労働に従事し、鞭で打たれ一切のプライバシーを奪われた環境で精神がズタズタになっていく。ドストエフスキーは心の救済を求め、その拠り所となったキリスト教に開眼。無神論的社会主義者からキリスト教的人道主義者へと変化した。流刑地の犯罪者たちは、同じ人物がときに卑劣であったり英雄的な行動を取る二面性を持っていたことから、ドストエフスキーの人間観察の眼が養われていった。 また、罪を犯した受刑者達の様々な事情や心の呵責に接したことで、ドストエフスキーは常人の何倍も人間の苦悩に詳しくなった。 1854年(33歳)に服役を終えると、続けてモンゴル国境付近の兵卒勤務を命じられた。35歳、同地で知り合った若い未亡人と結婚。1859年(38歳)、10年ぶりにサンクトペテルブルクへの帰還を許される。 再びペンをとったドストエフスキーは1861年(40歳)に兄ミハイルと月刊の文学政治雑誌「時代」を創刊。シベリアの囚人生活を克明に描写した『死の家の記録』を連載し文壇に復帰。同年、苦悩と救済をテーマにした『虐げられた人たち』連載開始。翌年、初めての外国旅行。 1864年(43歳)、「時代」が当局から発禁処分にされると評論誌「世紀」を刊行。ここに代表的中編小説となる『地下室の手記』を掲載した。同作では近代文学史上初めて、社会への反逆心を持つ自虐的な“アンチヒーロー”が描かれた。同年、肺病で妻が他界。兄も逝去し、残された債務を背負ったドストエフスキーは極度の貧困に苦しむ。 ●名作、続々! 1865年(44歳)から『罪と罰』の連載を雑誌でスタート。翌年、ドストエフスキーは借金の代償として「短期で別の新作を完成させよ」「さもないと全作品の著作権を譲渡してもらう」と悪徳出版社に迫られ、実体験のルーレット地獄を題材に『賭博者』を口述筆記により26日間で完成させた。 その際知り合った速記者アンナ・スニートキナと再婚。同年、『罪と罰』を脱稿。債権者の追撃は止まず、ドストエフスキー夫妻はジュネーブやフィレンツェに脱出。この外国での4年間の逃避行の中で、1868年(47歳)に『白痴』が、1872年(51歳)に『悪霊』が完成した。 同時期にロシアへ帰国し、ようやく文豪として収入が増し生活が安定する。1880年(59歳)に作家人生の集大成となる最後の小説『カラマーゾフの兄弟』第1部を完成。翌1881年2月9日、サンクトペテルブルクで家族に看取られながら60年の生涯を閉じた。『罪と罰』、『白痴』、『悪霊』、『カラマーゾフの兄弟』の4大長編が書かれた約15年間は“傑作の森”といえよう。 トルストイは『白地』について「その値打ちを知っているものにとっては、何千というダイヤモンドに匹敵する」と讃えた。 ロシアが誇る大作家でありながら、人道主義の立場から反権力であった為、スターリンの独裁支配にあった1924年から1953年まで『貧しき人々』以外の多くの作品が発禁処分にされた。 ・『罪と罰』…貧しい大学生ラスコーリニコフは、高利貸しの老婆を殺害。奪った金を社会のために役立てようとするが、合理的に説明できない罪の意識に襲われ苦悩する。そんな彼に“聖なる娼婦”ソーニャが救済の道を指し示す。人間回復の書。 ・『白痴』…無欲でどこまでも他人に優しく、無垢・純粋さゆえに人々から“白痴”呼ばわりされるムイシュキン公爵。彼が不遇な女性ナスターシャを救おうとして悲劇が起き、無思慮な人々に翻弄され本当の精神的危機に陥る。 ・『悪霊』…魂を悪霊に支配されたように暴走していくテロリストの青年たち。悪魔的主人公の代名詞スタブローギンの不気味な存在感がヤバすぎる。恐ろしい野郎! ・『カラマーゾフの兄弟』…強欲の権化である父親、粗野だが男気のある長男、クールな無神論者の次男、善良で美しい魂を持つ三男、遺産を狙う私生児が織りなすカラマーゾフ家の人間模様。やがて父親殺しの事件が起き、人間の業や矛盾が露わになっていく。作者は三男のアリョーシャにロシアの未来を託した。 『白痴』には処刑直前の人間の心理が次のように書かれている。「処刑前の5分間について彼は時間の割り振りをした。まず友達との別れに2分間ばかりあて、さらに2分間をもう一度自分自身の人生を振り返る為にあて、最後の1分間はこの世の名残りに、周囲の自然風景を静かに眺める為にあてたのです」。これは間違いなくドストエフスキーが28歳の時に直面した銃殺刑の恐怖が書かれたものだろう。こんな体験をして、4年間もシベリアで強制労働をさせられたのに、出所後に創刊した月刊誌でまた体制批判を展開して当局から発禁処分を受けている…この筋金入りの反骨心! 人間の残酷さや弱さを全面に出しながら、それでもなお人類を信じていたいという彼の切実な叫びは、マジで読む者の胸を締め付ける。どの作品も他の作家の追随を許さぬ緊迫した心理描写が見事。同時にシニカルなユーモアも随所に炸裂し、読み手をニヤリとさせるのがメチャメチャうまい。深刻な内容でも退屈さとは無縁だ。 僕は彼が作中に描くお人好しなアンチ・ヒーローたちを愛してやまない。人の悲しみを知りすぎる優しさがドストエフスキーにはある! ●筆者初めての墓巡礼〜1987年、墓マイラー開眼 ・「死んでやるわ」「でも、可哀想だな」「誰が?」「生命がさ」(『地下室の手記』) 処刑場や流刑地で文字通り生と死の狭間を垣間見た彼が書いた作品は、どれも血文字で書かれているようだ。 1987年8月9日、ロシアのサンクトペテルブルク(当時はソビエトのレニングラード)に眠るフョードル・ミハイロビッチ・ドストエフスキーの墓前に僕は立った。我が怒涛の墓巡礼ライフはこの地から始まった。ときに19歳。10代最後の思い出に、青春時代の命の恩人であるドストエフスキーに、どうしても直接感謝の気持ちを伝えたかったんだ。彼の小説を通して、青春期は怒りを感じていた人間の弱さや負の面を、それらも含めての人間であり、愛すべきものと思えるようになった。 この墓参体験がとにかく強烈だったッ!それまでドストエフスキーの作品に強く影響されながらも、作者本人は架空の人物のようでリアリティがなかった。だけど、実際に目の前の墓と正面から向き合ってみると、「嗚呼、本当に彼は実在したんだ!」と全細胞が打ち震えた!芸術の雷、アートサンダーが直撃!その瞬間、これまで小説で感銘を受けてきた様々なセリフに、いっきに熱い血が流れ込んだ。それは驚天動地のエキサイティングな体験で、結局この感激が忘れられず、シェイクスピア、ゲーテ、ゴッホ、ベートーヴェン、手塚先生、黒澤監督…と巡礼の虜になってしまった。 第1部が完成しただけで遺作となった『カラマーゾフの兄弟』は、未完とはいえ2年を費やした大作。非常に読み応えのある傑作だ。彼が構想を練っていた第2、3部も非常に気になる。僕は死んだらあの世で真っ先に彼に続きを聞きに行くつもり。これは死後の最大の楽しみッス!(笑) ※ドストエフスキーは持病のてんかんに生涯苦しんだ。 ※「ドストエフスキーは、どんな思想家が与えてくれるものよりも多くのものを私に与えてくれる。ガウスよりも多くのものを与えてくれる」(アルベルト・アインシュタイン) ※「私の本棚に最後に残った本はドストエフスキーだったのです」(湯川秀樹) ※「精神に於いて、私の教師と呼べるのはドストエフスキーただ1人である」 (ニーチェ) ※黒澤明監督「あんな優しい好ましいものを持っている人はいないと思うのです。それは何というのか、普通の人間の限度を越えておると思うのです。それはどういうことかというと、僕らが優しいといっても、例えば大変悲惨なものを見た時、目をそむけるようなそういう優しさですね。あの人は、その場合、目をそむけないで見ちゃう。一緒に苦しんじゃう、そういう点、人間じゃなくて神様みたいな素質を持っていると僕は思うんです」 ※村上春樹が愛する3大小説…『カラマーゾフの兄弟』、『グレート・ギャツビー』(フィッツジェラルド)、『ロング・グッドバイ』(レイモンド・チャンドラー)。 ・「人間というものは、不幸の方だけを並べ立てて幸福の方は数えようとしないものなんだ。ちゃんと数えてさえすれば、誰にだって幸福が授かっていることが、すぐ分かるはずなのにね」(『地下室の手記』) ・「僕は君に対してひざまずいたんじゃない、人類全体の苦痛の前にひざまずいたんだ」(『罪と罰』) ・「青年は笑っていましたけれど、やはり泣いていたのです…なぜならロシア人は泣くべきところで、笑うことが非常に多いからです」(『カラマーゾフの兄弟』) ※生涯の年表(他サイトへのリンクです。素晴らしい出来!) |

|

| 「お立ちなさい!今すぐ、これからすぐに行って四辻に立って、身をかがめて、まずあなたが汚(けが)した大地にキスしなさい。だってあなたは 大地に対しても罪を犯したんですから!」(『罪と罰』)…『罪と罰』のクライマックスに登場した“あの”センナヤ広場で、大地に懺悔の接吻!! |

|

| 「僕、あなたに会って人生が変わったんですよ〜ッ!」 |

★シェイクスピア/William Shakespeare 1564.4.23-1616.4.23 (イギリス、ストラトフォード・アポン・エイヴォン 52歳)1989&2005

Holy Trinity Church, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, England

|

|

|

|

| 中世の街並みがそのまま残るストラトフォード |

シェイクスピアの生家! |

髑髏を見つめ自己問答するハムレット。シェイクスピア公園 にはマクベス夫人やフォルスタッフなどの彫像がある |

|

|

|

|

| トリニティ教会 | 16年ぶりの再会になる | 朝9時からすごい人だかり! |

|

|

|

|

| 壁には彼の彫像がある |

昔はこれが墓と思っていた |

足下のこっちがお墓! |

この写真だけ1989年撮影。帰国後 に現像したらピンボケで卒倒した |

|

| こうして400年も前の人物と時間を共有出来る幸せ。それもシェイクスピアとだよ!? 中学・高校の頃はこんな幸福がこの世にあるなんて思いもしなかった。 |

| 「我々を苦しめに来るものを快く迎えてやれ。それに平然と堪えている風を見せて逆にそいつを苦しめてやるのだ」(『アントニーとクレオパトラ』)。ウィリアム・シェイクスピアは英国史上最も偉大な劇作家であり詩人。様々な個性を持つ登場人物が運命にぶつかっていく姿をとおして、人間の根源的な心の動きに迫った。生涯を記した完全な資料がないものの、断片的な事実から実像が垣間見える。 シェイクスピアは1564年4月26日にロンドンの南西約150km、イングランド中部ストラトフォード=アポン=エイヴォンのホーリー・トリニティ教会で洗礼を受けた。当時の習慣から実際に生まれたのは2、3日前とみられており、命日が4月23日であることなから、古来から誕生日も23日と伝承されてきた。8人兄弟の3番目。父親は皮革加工や農産物の仲買で成功し、町長に選ばれるほどの人物だったが、13歳頃から家運が傾き始め、学校を中退し、肉屋に奉公に出されたという。つまり、小学校レベルの教育しか受けていない。 1582年、18歳のときに豪農の娘アン・ハサウェーと結婚。妻は8歳年上で既に妊娠三ヶ月だった。翌年、娘が誕生。さらに双子も生まれた。ここから7年間ほど、シェイクスピアの動向は一切記録に残っていないが、20歳頃からロンドンで暮らし始め、劇団員として下積みを重ねつつ、戯曲の習作を書いていたようだ。詩人としては、20代後半に書いたソネット(詩)で3つの4行連と1つの2行連句の新たなソネット形式を編み出している。 1592年(28歳)、同時代の先輩作家がシェイクスピアのことを妬んで「他人の羽毛で着飾った成り上がり者」「うぬぼれ屋」と記していることから、この頃には新進の劇作家、俳優として大成功を収めていたことが分かる。そして、シェイクスピアの才能は戯曲を書き進めることでさらに花開いていく。まず15世紀イギリスの内戦、ばら戦争を題材にした『ヘンリー6世』『リチャード3世』を執筆(シェイクスピアにとって約百年前の戦争)。続いてローマ史劇『タイタス・アンドロニカス』を書いた。30代になると『リチャード2世』『ヘンリー4世』『ヘンリー5世』『ジュリアス・シーザー』などの史劇を書き、『ヘンリー4世』に出てくる好色で肥満漢の老騎士フォルスタッフは、機知に富む憎めない男として人気を集めた。1595年(31歳)、イタリア・ベローナを舞台にした若い男女の悲劇『ロミオとジュリエット』上演。喜劇作品では、恋愛騒動の『じゃじゃ馬ならし』『から騒ぎ』『お気に召すまま』、妖精が登場する『真夏の夜の夢』、狡猾な高利貸しシャイロックが登場する『ベニスの商人』など手がけていく。 1599年(35歳)にロンドンのテムズ川岸に劇場グローブ座が建設され、シェイクスピアが俳優として5年前から所属している「宮内大臣一座」(のち改称「国王一座」)はグローブ座を本拠地とした。主要作品の大半がこの劇場で上演された。 30代後半から作家として円熟期に入り、人間観察眼がますます冴え渡り、最高傑作の四大悲劇が書かれていく。1601年(37歳)に内省的主人公の心の葛藤が描写された復讐劇『ハムレット』、1604年(40歳)に嫉妬が取り返しのつかない破滅を呼ぶ『オセロー』、1605年(41歳)に国の存亡を背景に壮大なスケールで父娘の情や裏切りを描いた『リア王』、1606年(42歳)に自らの野望に自滅していく武人を緊迫・劇的展開で見せる『マクベス』が発表された。『アントニーとクレオパトラ』(1607)は“ロミオとジュリエット”と異なり、中年の情愛が掘り下げられている。これ以降、シェイクスピアはロンドンを離れて故郷ストラトフォードに帰ることが増え、芝居の上演回数は減っていった。1609年、10年前に書いた詩を全154篇収めた「ソネット集」が出版される。 晩年を代表する傑作戯曲は、1611年(47歳)に人間の心が憎しみから赦しへ至る過程を描いた『あらし(テンペスト)』。様々な経験を経てきたシェイクスピアは、善意や英知、芸術を介して人々が和解し救済される希望を暗示している。『あらし』を最後の作品に考えていたのか、主人公プロスペローがラストで魔法の本を地中に埋めて島を去る姿は、本作でペンを置き、ロンドンを去る作者と重なる。美しい抒情詩風の本作はこう締めくくられる「我らは夢と同じ糸で織られているのだ。ささやかな一生は眠りに始まり眠りに終わる」。翌年に上演された史劇『ヘンリー8世』は未完作を他人が加筆したものであり、『あらし』が事実上の遺作となる。 ストラトフォードで2番目に大きな屋敷を購入し、地元の名士として余生を過ごしたシェイクスピアは、『あらし』発表から5年後の1616年、感染症により52歳で他界した。亡骸はかつて洗礼を受けたホーリー・トリニティ教会に埋葬された。孫は4人いたが子を残さなかった為、直系子孫は断絶した。 生涯に書いた戯曲は37編。没後7年にシェイクスピアの友人の手で最初の全集が刊行され、巻頭で同世代の劇作家ベン・ジョンソンが「(シェイクスピアの価値は)一代ではなく万代のもの」と予言、事実、国境を超えて作品が広まっていった。 シェイクスピアが眠るホーリー・トリニティ教会は鉄道のストラトフォード=アポン=エイヴォン駅から歩いて20分ほど。市街地を抜けたエイヴォン川の川沿いに建つ。墓は外の墓地ではなく、教会奥の祭壇前の内陣にあり、左から妻アン、ウィリアム、長女スザンナの夫ジョン・ホール、スザンナの順で埋葬されている。シェイクスピアの墓の側の壁に、右手に羽ペンを持った執筆中の胸像が据えられている。この羽ペンは年に一度誕生日に交換される。墓石の碑銘にはシェイクスピアが自ら選んだ以下の詩が刻まれている。 “Good friend, for Jesus' sake forbear,To dig the dust enclosed here.Blest be the man that spares these stones,And cursed be he that moves my bones.”(良き友よ/イエスのために/ここに葬られし/我が亡骸を掘り返すことなかれ/この石に触れざる者に祝福を/我が骨を動かす者に呪いあれ) シェイクスピアが活躍した時代、演劇は民衆から高い人気があったにもかかわらず、知識人たちは当時の演劇を低俗な娯楽とみていた。だが、シェイクスピアはその深く鋭い人間観察眼と、悲劇性と喜劇性をおりまぜた巧みな筆致で、人間の幅広さを鮮やかに描き出した。卓越した才能で戯曲を芸術に昇華させた。登場人物の多くは、運命の女神に断固として服従を拒否する。そして、人生の不運を受け入れるための器を持たないことでさらなる悲劇を呼び込む。だが、そこがいい。人生の醍醐味。不器用に戦いもがく彼らに乾杯!「どうとでもなれ、どんな大嵐の日でも時間は経つ」(『マクベス』) 【シェイクスピア作品・名セリフ集】 「もうよい、意地の悪い運命の女神に悲しみの涙を施して、これ以上つけあがらせることはない。我々を苦しめに来るものを快く迎えてやれ。それに平然と堪えている風を見せて逆にそいつを苦しめてやるのだ」(アントニーとクレオパトラ) 「(両家の)名前が一体なんだろう?我々がバラと呼んでいるあの花の、名前がなんと変ろうとも、香りに違いはないはずだ」(ロミオとジュリエット)What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. 「人の言葉は善意にとれ、そのほうが5倍も賢い」(ロミオとジュリエット)Take our good meaning, for our judgement sits. Five times in that ere once in our five wits. 「生きるべきか死ぬべきかそれが問題だ」(ハムレット)To be, or not to be: that is the question. 「幸も不幸も、考え方次第でどうとでも変わる」(ハムレット)There is nothing either good or bad,but thinking makes it so. 「悲しみが来るときは、単騎ではやってこない。必ず軍団で押し寄せてくる」(ハムレット)When sorrows come, they come not single spies,but in battalions. 「過ぎてかえらぬ不幸を悔やむのは、さらに不幸を招く近道だ」(オセロー)To mourn a mischief that is past and gone is the next way to draw new mischief on. 「避けがたい不幸でも、これを堪えれば、やがて笑い話になる」(オセロー)Even the unavoidable misfortune can be laughed at in due course if you put up with it. 「人生は動く影、所詮は三文役者。色んな悲喜劇に出演し、出番が終われば消えるだけ」(マクベス)Life's but a walking shadow, a poor player. That struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more. 「どうとでもなれ、どんな大嵐の日でも、時間はたつ」(マクベス)Come what may,Time and the hour runs through the roughest day. 「取り返しのつかないことは悔やんでも無駄。済んだことは済んだことです」(マクベス)Things without all remedy should be without regard: what’s done is done. 「“今が最悪”などと言える間は、 まだ最悪の状態ではない」(リア王)The worst is not, so long as we can say. “This is the worst.” 「狂ったこの世で狂うなら気は確かだ」(リア王) 「不運ばんざい!運の女神に見放され、この世の最低の境遇に落ちたなら、あともう残るのは希望だけ、不安の種も何もない!」(リア王) 「輝けるもの必ずしも金ならず」(ヴェニスの商人)All that glitters is not gold. 「この世は舞台、男も女もその役者に過ぎない。舞台に登場しては消え、一人の人間がさまざまな役を演じていく」(お気に召すまま)All the world’s a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. 「恋ってのは、それはもう、ため息と涙でできたものですよ」(お気に召すまま)It(love)is to be all made of sighs and tears. 「愚者は己を賢いと思うが、賢者は己が愚かなことを知っている」(お気に召すまま)A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. 「言葉が役に立たないときには、純粋に真摯な沈黙がしばしば人を説得する」(冬物語)The silence often of pure innocence persuades when speaking fails. 「避けることができないものは、抱擁してしまわなければならない」(ウィンザーの陽気な女房たち)I have to embrace something which can’t be avoided. 「地獄はもぬけの殻だ。すべての悪魔はここにいる」(テンペスト)Hell is empty and all the devils are here. 「この巨大な地球さえ、もとよりそこに棲まうありとあらゆる物がやがては溶けてきえる…(略)我らは夢と同じ糸で織られているのだ。ささやかな一生は眠りによってその環を閉じる…」(テンペスト) ※教会では当時の出生記録(洗礼日)と埋葬記録も展示されている。ミサや結婚式があると入られないので、墓参は余裕のある日程で。 ※英詩人コールリッジ「千万の心持てるシェイクスピア」 ※英歴史家カーライル「インドを失うとも、シェイクスピアは失うべからず」 ※シェイクスピアは小学校程度の教育しか受けていないため、かつては「正体は哲学者フランシス・ベーコン」等々、“シェークスピア別人説”があった。だが同時代の作家が才能を讃えており実在は確実。 ※グローブ座は晩年1613年に焼失し、再建されるも、1644年に清教徒によって破壊された。約350年後の1997年、グローブ座跡地に往時の姿を再現したグローブ座が復活した ※1950年代から夏の夕方にNYセントラル・パークの野外劇場でシェークスピア劇「シェークスピア・イン・ザ・パーク」が上演され、夏の名物となっている。 ※日本国内では1883年に『ジュリアス・シーザー』が最初に完全翻訳された。 ※「不運ばんざい!運の女神に見放され、この世の最低の境遇に落ちたなら、あともう残るのは希望だけ、不安の種も何もない!」(シェイクスピア) |

※巡礼中の1枚…英国の民宿(B&B)の朝食はすっごいボリュームだ

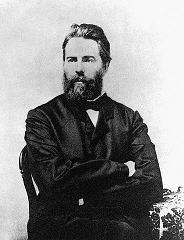

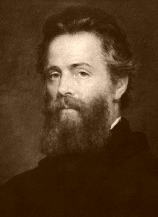

★メルヴィル/Herman Melville 1819.8.1-1891.9.28 (NY、ブロンクス 72歳)2000&09

Woodlawn Cemetery, Bronx, Bronx County, New York, USA

|

|

|

| 2000 一本の万年筆が添えられていた | 2009 午後の陽光に包まれた墓地。妖精が出て来そう | 大作家にふさわしい、紙の形に彫られた墓標 |

|

| 墓石の上には無数のペンが!作家志望の墓参者が置いていくのだろう |

| ・「ああ、愚かな人間よ、ノアの洪水はまだ退いてはおらぬ、優に世界の3分の2をまだ覆っているではないか」 ・「おぬしは気が狂うが当然じゃ、何でまだ狂わぬ?どうして狂わずに堪えてゆける?おぬしが狂えぬのは、天がまだおぬしを憎んどるからか?」 ・「見よ!神々は全て善を為し、人間は全て悪を為すと信ずる者ども、これを見よ!知らざるところなき神々が悩める人間を忘れ果てている時、人間は、よしんば愚かしくとも、自ら何を為すかを知らずとも、心優しい愛と感謝に溢れている事が分からぬか」 “(遺書を書き終わって)今から以後、何ヶ月か何週か分からぬが、いずれにせよみんな私の丸儲けだ。私は自分の寿命よりも生きるわけだから。これでばっちり死と破滅の穴へ飛び込む用意は出来た、さあ、矢でも鉄砲でも持って来い!” 〜以上『白鯨』から アメリカ文学の最高傑作『白鯨』の著者。15歳で父を亡くし家計を支える為に学校を辞め、銀行員、農場手伝い、商店勤め等の仕事に就く。20歳の頃、海への好奇心から英国行きの貨物船に乗り込み、22歳の時には捕鯨船へ。1年後、船上生活の辛さに耐えかねて船を脱走、南太平洋の島で食人種の村に迷い込み1ヶ月を過ごす。やがて他の捕鯨船に救い出されたが横暴な船長に反抗し、タヒチで投獄される。次に米国の捕鯨船で半年間働いた後、ハワイで商店勤めをし、その後、米国軍艦に乗り込みボストンで除隊になった(25歳)。 まるまる20代前半をかけた海の放浪が終わり、27歳で人生体験をもとにした処女作を発表。当初は人気作家だったが、作風が重く深刻なものになるにつれ人気は低迷、筆では食べていけず47歳の時に税関史となった。世間は彼を忘れ、最後は半ば発狂し、失意のうちに死す(72歳)。死後30年を経て、長編『白鯨』を中心に、ようやくその作品群が再評価され始め、現在では世界文学史上の大巨人として名を連ねている。 小説『白鯨』はただの海洋冒険小説ではないッ!白蛇、白鹿など、自然界に現れた白い生物は、昔から聖なる存在として崇められてきた。地上最大の動物であり、しかも白色の“白鯨”は、「神」や「運命」の象徴だ。片や、捕鯨船“ピークォド号”の船乗りたちの国籍はオランダ、中国、インド、フランス、アイスランド、マルタ、イタリア、タヒチ、デンマーク、ポルトガル、英国、アフリカ諸国etc…、つまり船は世界の縮図であり、船乗りは全人類の代表だ。船長エイハブはかつて白鯨との戦いで片足をもぎとられる深手を負い(運命に敗北した)、以来、復讐の為に“世界の果てまで”白鯨を追跡している。 ピークォドの船乗り達は、出航後しばらくしてから航海の目的が捕鯨ではなく白鯨との一騎打ちと知って驚愕する。誰もが“白鯨と戦って勝ち目はない”“自殺行為だ”と絶句するが、エイハブの熱く、激しく、鬼気迫る演説「貴様らは皆エイハブだ!」で、「白鯨上等!」「相手に不足なし!」という一種の熱狂状態へと変わっていく。 『白鯨』は生と死の物語。この作品は絶対に長編でなければならなかった。長期間を登場人物と過ごすことで、キャラの命の重みが増すからだ。短編では感情移入する前に決着がつき、白鯨との死闘で誰かが死んでも、死傷者X名という“数字”として受け止めてしまう。だが長編であれば、夜の甲板で星を見ながら船乗りの過去話に耳を傾けることもあり、酔い潰れた男が漏らす一言に胸を打たれたりする。何度も一緒に飯を食う。だからこそ、誰かが死ぬ度に「あいつが、人の良いあの男が逝ったというのか」と、底なしの喪失感にとらわれる。“もう船に奴はいない”。この感覚は長編小説なればこそ! ※ちなみに、『白鯨』の主要キャラ、一等航海士スターバックはシアトルでコーヒー店の名前になった。店の看板が海をイメージしてるのはそのため(3人で創業したので“スターバックス”と複数形になった)。 ※『白鯨』は神の象徴である巨大クジラに、様々な人種・国籍の船乗りが乗り込んだ捕鯨船ピークォド号が挑む。それはまるで、神VS人類代表の様相! |

★ジョナサン・スウィフト/Jonathan Swift 1667.11.30-1745.10.19 (アイルランド、ダブリン 77歳)2002

Saint Patrick's Cathedral, Dublin, Dublin, Ireland

|

|

| 史上最強の風刺作家。いかなる権力者も彼のペンの前ではミジンコ以下! | 聖パトリック大聖堂の司祭だった |

|

| 聖パトリック大聖堂にはデスマスクが展示され、床に金色の墓があった。壁面にはスウィフトの言葉「旅人よ、自分の道を行け」が彫られていた |

| (以下、ガリバーが旅を終えてロンドンの我が家に帰ってきた部分) “…我輩がヤフー族の一匹(妻のこと)と交尾して、既に子までなしている事を考えると、恥辱、当惑、恐怖に襲われた。家へ入るやいなや、妻は我輩を両腕に抱いて接吻した。だが何しろこの数年間というもの、この忌まわしい動物に触れられた事などほとんど無かったものだから、たちまち一時間ばかりも気を失ってぶっ倒れてしまった。(中略)今日でさえ、妻子には我輩が食べるパンに手を触れたり、ひとつ容器から物を飲むことなどは断じてさせない” 『ガリバー旅行記』の物語で小人の国のエピソードしか知らない人は、光速で本屋へダッシュして欲しい!巨人国やラピュタ編しか知らない人も同じ。この作品の真骨頂はラストの『馬の国』にあり、これを読まない内は他のいかなる作品にも寄り道してはダメっす!この章に関してのみ言うならば、スウィフトはドストエフスキーを凌駕している! 晩年、スウィフトが発狂したことは当然の帰結かと。 〔墓碑銘〕 スウィフトは休息に入った。 そこでは激しい憤怒に 胸を切り裂かれることもない。 もしできることなら彼を真似てくれ、 世界に夢中になっている旅人よ、 人間の自由のために尽したこの男を。 『わが国(英)の国民は、自然のお目こぼしでこの地球上を這いずり回ることを許されている害虫どもの中でも、特に悪質な種属だ』(スウィフト) ※ガリバー旅行記に出て来たヤフーという野蛮人は、その後ヤフー=ならず者という意味として定着し、あるプロバイダーが「俺たちはならず者だぜ」とその名を社名に冠した。 |

★ヘッセ/Hermann Hesse 1877.7.2-1962.8.9 (スイス、モンタニョーラ 85歳)2002

S. Abbondio Church Cemetery, Montagnola, Switzerland

|

|

| この教会墓地にヘッセは眠っている 僕もカインの血族であることを真っ先にカムアウトした |

墓前にリンゴがあったので驚いた。実は、日本以外で 食べ物を供えている墓はヘッセが初めてだった |

| “孤独は独立だ。私はそれを望み、長い年月をかけて獲得した。それは冷たかった。しかしまた静かであった。星のめぐる冷たい静かな空間のように、驚くほど静かで偉大だった”(『荒野のおおかみ』) “この酒場の彼らは私のように孤立脱線したやからで、破産した理想を肴にじっと考え込んでいる酔いどれだろう。ここに私は錨を下ろした。ここなら1時間は辛抱できた。2時間でも。”(『荒野のおおかみ』) “帰宅して自分の部屋の戸を開けた。私の小さな仮の故郷で、肘掛け椅子と暖炉とインキ壷と絵の具箱と、ドストエフスキーとノヴァーリスが私を待っていた。他のまともな人が帰宅すると、母や妻子や犬猫が待っているように”(『荒野のおおかみ』) “僕の同郷人の三分の二はこの種の反動的な扇動新聞を読む。朝晩この調子の文句を読み、毎日説得され、警告され、けしかけられ、不満や憎しみを掻き立てられる。そういうあらゆるお膳立ての狙いと結果はまた戦争なのだ。次の来たるべき戦争だ。何から何まで簡単明白だ。どんな人間にだって分かることだし、ものの1時間も考えれば、同じ結論が出るだろう。ところが、誰もそうしようとしない。誰も次の戦争を避けようとしない。誰も自分の子ども達のため、幾百万という大量殺害を阻止しようとしない”(『荒野のおおかみ』) 「まさか君だって、真っ直ぐ立って歩くし、9ヶ月で生まれるからというだけの理由で、そこいらを走り回っている2本足全部を人間だなどと言うつもりはないだろう?」(『デミアン』) “どれもが死のうとする意思、無常の痛切な告白であった。しかも、どれもが死にはせず、変化するだけだった。絶えず新しく産み出され、絶えず新しい顔を与えられた”(『シッダールタ』) 文芸愛好者の耳元でヘッセは選民思想を執拗に囁き続ける。傲慢ともとれる思想だが、同時に心をくすぐる思想であることも確かだ。額にカインの刻印があることが、すなわち誇りとなるのだから!ヘッセ文学は世界の孤独者のバイブル。ノーべル文学賞受賞。 |

★ゲーテ/Wolfgang von Goethe 1749.8.28-1832.3.22 (ドイツ、ワイマール 82歳)1989、1994、2005

★シラー/Friedrich von Schiller 1759.11.10-1805.5.9 (ドイツ、ワイマール 45歳)1989、1994、2005

Historic Cemetery, Weimar, Germany

|

| ゲーテの肖像画は多数ある。個人的に好きな4枚を並べてみた。右端、優しそうで良いよね |

|

|

| フランクフルトの生誕地 | 「ゲーテハウス」(博物館)として公開(2015) |

|

| こちらは親友シラー。正義感が強く、誠実な人柄が愛された。45歳の死が残念すぎる! |

|

|

|

|

| ミュンヘンのゲーテ像(2002) | ミュンヘンのシラー像(2002) | フランクフルトのゲーテ像(05) | マインツのシラー像(05) |

|

| ウィーンの巨大ゲーテ像。街の中心部にあり、これが一番有名なゲーテ像かも(2002) |

|

| ドイツ各地にゲーテとシラーの銅像はあるけど、2人一緒なのはこのワイマール国民劇場の物しかしらない。 後ろから見るとゲーテがシラーの肩を「ヒシッ」と掴んでいて、すっごい仲良しなのがよく分かる |

|

|

| ゲーテの家 | シラーの家 |

| 2人の家は歩いていけるほど近所。壁も同じイエロー系。ゲーテは 10歳年下の親友シラーが先に他界した時、ずっと号泣していたという… |

|

(文豪が並んでいる姿は壮観!) |

|

ゲーテ&シラーの墓。苦労して独のワイマールまで来たのに、霊廟は工事中。入口の扉にはCLOSEDの白い札があり、僕はブチ切れモードに。実はこの5年前にも訪れているのだが、仏のアルルで賊に荷物を全部盗まれ、この廟内を写したフィルムも一緒に消えた。故に僕はこの時の2人の墓写真を持っていないのだ。え〜い、やっとれんわ!ウッキー!(そういうわけで、右写真はポストカードのもの) |

|

2005年、16年ぶりにリベンジ成功!

|

|

| 左がゲーテ | 右がシラー |

| ドイツの詩人、小説家、劇作家、自然科学者、政治家。1749年8月28日、商業都市フランクフルトに生まれる。父は帝室評議員、母は祖父が市長という裕福な家に育った。初恋は14歳、グレートヒェンという年上の女性で、失恋に終わったが彼女の名前は後年『ファウスト』のヒロイン名になっている。 1765年(16歳)から3年間、ライプツィヒ大学で法律学を学ぶも、関心は文学や絵画に向かい、居酒屋の娘への恋心を投影させた喜劇(「恋人のむら気」)や詩集『アネッテ』を18歳で書いた。翌年結核を患って帰郷し、自宅で療養。1770年(21歳)から1年間、現ストラスブールにて法律学の勉強を続けた。ここでも興味は、芸術学、音楽、化学、解剖学に向いた。当地でゲーテは近郊の牧師の娘フリーデリケと相愛になり、「野ばら」「五月の歌」などの抒情詩が生まれた。純真なフリーデリケは結婚を望んだが、まだ自由でいたいゲーテは彼女の元を去り、罪の意識が詩劇『ファウスト』のグレートヒェンの原型となった。同時期に5歳年上の気鋭の文芸批評家ヘルダーと親交を結び、ヘルダーが文学の革新を目指して感情の直接的な表現を説いたことから影響をモロに受けた。 フランクフルトに戻ったゲーテは弁護士を開業し、翌1772年(23歳)に実務経験を最高裁で積むためヴェッツラーに住んだ。1773年(24歳)、法律の仕事に従事しながら、中世に実在した騎士ゴットフリート・フォン・ベルリヒンゲンを描いた史劇『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』を脱稿。ベルリヒンゲンはドイツ農民戦争で一揆の先頭に立ち、皇帝や教会の権威に立ち向かった英雄だ。苦難の中で信義を貫くヒーローを描いたこの戯曲は、ドイツ最初の国民劇として絶賛された。 1774年(25歳)、ゲーテは2年前にヴェッツラーで体験した悲恋をもとにした小説『若きウェルテルの悩み』を出版する。彼はヴェッツラーの舞踏会で出会った16歳の少女シャルロッテ・ブッフを深く愛したが、ロッテが友人の婚約者であるこを後日知った。絶望的な恋に身を焦がし、そして苦悩から逃れる為に出会いから3カ月、ヴェッツラー到着から5カ月で同地を立ち去った。ゲーテは想いを断ち切れず、帰郷後も胸に短剣を当てるようなことをしていたが、ヴェッツラーを離れて50日後に親友イェルーザレムが人妻への片想いに悲嘆してピストル自殺した事件が起こった。多感なゲーテは打ちのめされたが、自らの恋を小説に昇華することで、精神的危機を乗り越えることが出来た。ゲーテいわく「この小説を若いときに読んで、これは自分のために書かれたのだと感じたことがないような人は不幸だ」。ウェルテルは善良で明るい青年だったが、婚約者のいる女性を愛したことから精神が崩壊し、銃口を自らに向ける---。 息苦しい旧社会の因習に反抗し、人間個人の愛で対決する革命的姿勢に、感情のはけ口がなかった同時代の若者は熱狂的に共感した。国境を越えてヨーロッパ最大のベストセラーとなり、青い燕尾服と黄色のチョッキという主人公ウェルテルの服装でピストル自殺する若者が続出、各地で発禁処分になった。本作はフランスのロマン主義にも火をつける。 ゲーテ自身、生涯に一度しか読み返せなかったといい、その理由を「あの小説は危険な花火だ。読み返すと当時の危うい精神状態に引き戻されてしまう。それが怖い」「私は生きた、愛した、ひどく悩んだ…それがあの小説だ」と述べている。 『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』『若きウェルテルの悩み』は、伝統・権威・理性よりも「感情」を重視し前面に出す新たな文学運動「シュトゥルム・ウント・ドラング」(疾風怒涛)の代表的作品となり、ゲーテは「ウェルテルの詩人」として名声を轟かせた。この頃、ライフワークとなる劇詩『ファウスト』を書き始めている。 1775年(26歳)、ゲーテはワイマール公国の若い18歳の領主カール・アウグスト公から同国へ招かれた。当初は短期滞在の予定だったが、ワイマールは当時のドイツの学問と文芸の中心地であり、好奇心を大いに刺激されたことから、他界するまで同地を活動の本拠地とした。ワイマール滞在の最初の10年間は、創作欲よりも吸収欲が勝り、わずかに詩(「魔王」など)を書いただけでひたすら知的生活を深化させていった。地質学、鉱物学、骨学、気象学など科学研究も積極的に行った。恋愛面では才色兼備のシュタイン夫人と親しくしている。1780年(31歳)、フランクフルトにてフリーメイソンに入会。1782年(33歳)、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世により貴族(男爵)に列せられ、ワイマール公国の宮廷顧問を経て宰相、内閣首席も勤めた。 1784年(35歳)、ゲーテは75年後のダーウィンの進化論『種の起原』(1859)を予見するかのように、従来はヒトにはないと考えられていた他の哺乳動物の顎間骨(がくかんこつ)が、胎児の頃には類似したもの(前顎骨)があることを発見。後年にはすべての植物が一つの「原植物」から発展したものと考えた『植物変態論』(1790)を発表している。 1786年(37歳)、宮廷生活に物足りなさを覚え、シュタイン夫人とも気まずくなったゲーテは、知見を広げるため、そして新たな精神的飛躍を求めて偽名でイタリア旅行に出発した。各地を訪問してローマに落ち着き2年間滞在した。古代ギリシャ・ローマの文化に触れたゲーテはシュトゥルム・ウント・ドラングの感情過多路線から離れ、静かだが格調高くバランスが整った古典主義に美を認め移行していった。 1788年(39歳)、ワイマールに戻ったゲーテは、宮廷の人々に距離感じて反発し、23歳の一般女性クリスティアーネ・ウルピウス(造花工場の労働者)と同棲、翌年に息子を授かった(クリスティアーネは内縁の妻となる)。社交界では身分違いの恋愛を非難されたが、そのような反応は無視した。同年、戯曲『エグモント』を執筆。1791年(42歳)、宮廷劇場の総監督に就任し、仕事に誇りを持って22年間も担当する。 1794年(45歳)、ゲーテに転機が訪れる。劇作家シラーと親交を結んだのだ。ゲーテは科学研究に没入して文学から遠ざかっていたが、シラーに「あなたの本領は詩の世界にあるのです」と説得され、創作意欲が再び燃え上がった。シラーは10歳年下だったがドイツ古典主義の雄であり、両者は詩集を共同制作するなど意気投合。ゲーテはシラー編集の文芸雑誌“ホーレン”に、詩『ローマ悲歌』、傑作教養小説『ウィルヘルム・マイスターの修業時代』(1796)、叙事詩『ヘルマンとドロテーア』(1797)などを寄稿した。2人の交流は1805年にシラーが肺病で他界(享年45)するまで11年間続き、両者で文学史に時代を築いた。ゲーテはシラーの訃報に際し、「自分の存在の半分を失った」と倒れ込み、病に伏せった。 翌1806年(57歳)、ナポレオン軍がワイマールに侵攻し、泥酔した兵士たちがゲーテ宅に雪崩れ込んで来た時、クリスティアーネは身を挺してゲーテを守った。戦乱で将来が不安定なこともあり、ゲーテは彼女と正式に結婚した(同棲から18年)。 1808年(59歳)、ナポレオンがヨーロッパ諸侯を集めた際、ゲーテはアウグスト公(プロイセン軍連隊長)に従って参加した。ナポレオンはゲーテより20歳年下で当時39歳。『若きウェルテルの悩み』を愛読しており、ゲーテと対面した瞬間「ここに人あり!(Voila un homme!)」と感激した。 ゲーテが生きた時代は天才作曲家の時代でもあり、様々な作品に詩が引用された。年齢を比較すると、モーツァルト(1756-1791)は7歳年下、ベートーヴェン(1770-1827)は21歳年下、シューベルト(1797-1828)は48歳年下になる。シューベルトは31歳で没しており、ゲーテはこの3人の誰よりも長生きした。「ファウストに曲をつける権利があるのはモーツァルトだ」「(ベートーヴェン“運命”の迫力に)みんなが一斉にあんな音を演奏したら建物が壊れてしまう」という言葉が残っている。モーツァルトは詩『すみれ』に曲を付け、ベートーヴェンは戯曲『エグモント』、2つの詩『海の静けさ』『楽しい航海』に曲を付けた(後者はメンデルスゾーンも序曲『静かな海と楽しい航海』を発表)。1812年にゲーテとベートーヴェンは対面。2人で散歩中に皇太子の一行と遭遇し、帽子を脱いで頭を下げるゲーテに対し、ベートーヴェンは「皇太子は世の中に何人もいるがベートーヴェンは1人だけだ」と礼をせず、逆に皇太子一行から挨拶されゲーテは驚愕している(ちなみにベートーヴェンの『第九』はシラーの詩)。シューベルトは約600曲の歌曲のうち約70曲がゲーテ作品を題材にしており、シューベルト没後に『魔王』を聴いたゲーテは「全体のイメージが眼で見る絵のようにはっきりと浮かんでくる」と感動した。最も作曲家に愛されたゲーテ作品は『ファウスト』で、オペラだけで約50作もある。20世紀に入ってからは、マーラーが『交響曲第8番』(1906)の後半でファウスト第2部を合唱に使っている。 シラーは生前、ゲーテに『ファウスト』の執筆を促していた。ゲーテは友の亡き魂に応えるかのように、他界翌年に劇詩『ファウスト(第1部)』(1806)を脱稿し、その後も『親和力』(1809)、『ウィルヘルム・マイスターの遍歴時代』(1821〜29)、『イタリア紀行』(1816)、自伝『詩と真実』(1811〜33)、イスラムなどオリエントに接近した抒情詩集『西東詩集』(1819)等、次々と書き上げていった。科学者としては1810年(61歳)にニュートンの光学説に真っ向から反論した『色彩論』を発表し、地質学者として生涯に集めた鉱石コレクションは1万9000点に達している。針鉄鉱(しんてっこう)=ゲータイト(goethite)はゲーテの名にちなんで知人の鉱物学者が命名したもの。 プライベートでは、1816年(67歳)にクリスティアーネが尿毒症で他界(享年50)。その5年後に、マリーエンバートの湯治場で17歳の少女ウルリーケに人生最後の恋をし、求婚までしたが失恋した(55歳差!)。この悲恋からは最後の恋愛詩『マリーエンバード哀歌』が生まれ、詩集『情熱の三部曲』としてまとめられた。1830年(81歳)、一人息子アウグストがイタリア旅行の途中で急死し(享年41)、ゲーテは妻に続き子にも先立たれる。息子を失い、あまりのショックから大量の血を吐いて倒れた。 晩年、ドイツではロマン派文学が人気を集め、国粋的傾向を示した作家たちはゲーテやシラーを心の師としたが、1827年(78歳)以降のゲーテは、「詩は人類の共有財産」と初めて“世界文学”という概念を提唱しており、バイロン、ユゴー、スタンダールなど他国の文学も愛し、「ロマン派は病気だ」と批判した。「科学と芸術は全世界に属する。それらの前には国境など消え失せてしまう」。 死の前年となる1831年(82歳)、“ウェルテル”を刊行した20代半ばから書き続けてライフワークとなっていた劇詩『ファウスト』第2部を脱稿し、同作は完成した。ゲーテが描いた学者ファウストは、知的探究を続けても内心の欲求が満たされぬことに絶望し、悪魔メフィストフェレスに魂を賭ける契約をして人生のあらゆることを体験し尽くそうとした。最終的にファウストの魂はグレートヒェンに救済される。『ファウスト』は約60年という長大な執筆期間を反映し、作家の人生と連動している。青年ゲーテの激しい疾風怒濤の作風から、古典主義の調和の美に進み、晩年の円熟した知の世界へ到達。生涯を象徴する大作となった。「シラーと出会っていなかったら、『ファウスト』は完成していなかっただろう」(ゲーテ)。1832年3月22日、肺炎を患っていたゲーテは寝室の椅子で朝食後に他界した。最後の言葉は「もっと光を!(Mehr Licht!)」。享年82。他界の翌年『ファ ウスト(第2部)』が出版された。 【墓巡礼】 「空気と光と、そして友達。これだけが残っていれば、気を落とすことはない」。ゲーテは愛をもって自然や人間を深く観察しており、作品からは人間中心主義の力強い意思が伝わってくる。どんな悲しみや苦痛も、すべて作品へ生産的に転化させるのが凄い。実にタフ。僕が初めてワイマールで彼を巡礼したのは1989年の夏。ベルリンの壁が崩壊したのは同年秋。ワイマールは共産圏の東ドイツに属し、東ベルリンから行き先の宿を手配しないと鉄道の切符も買えないという不自由さだった。ワイマール駅から街中を南下し、歴史墓地の丘の上にゲーテの霊廟、アウグスト大公家墓所があった。入口でチケットを買い、薄暗い地下に降りるとゲーテとシラーの墓が並んでいる。“墓”といっても墓石ではなく、木棺がそのまま床の上に置かれているので驚いた。地中に埋葬されている墓よりも故人の存在を強く感じ、生前にエールを送り合った親友2人の棺が並ぶ光景に胸が熱くなった。ちなみに、1989年の墓写真は旅の後半にフランスで荷物を全部盗まれたので手元にない。まだネットのない時代、墓写真は僕にとって憧れのヒーローにいつでも会える生ブロマイドだ。どうしてもゲーテの墓写真が欲しくて1994年に再び墓所を訪れた。そして愕然とした…霊廟全体を保存工事する為まさかのクローズド!日本からここまで来るのにどんなに大変か分かっているのかドイツ政府!ワイマールまで行って、中に入れないとは…本気で涙が流れた。その4年後に霊廟は世界遺産に認定されており、それに向けた補強工事と思う。時代は21世紀に入って2005年、三度目の正直でついに僕は撮影に成功した。カメラはデジカメになり、盗難対策で3枚のチップを入れ替えて撮影した。現在は撮影禁止になっているらしく、ギリギリのタイミングといえる。もちろん、最大の目的は墓前で感謝の言葉を伝えることだけど、あまりにハードな経緯があったので、今でも写真を見返す度に感無量になる。 ●ゲーテ語録 「建築とは氷結した音楽なり」 「一人の人を愛する人は、すべての人を憎むことができない」 「太陽が素晴らしいのは、すべての塵を輝かせることだ」 ※英語、フランス語、イタリア語、ラテン語、ギリシア語、ヘブライ語を少年時代に習得。 ※森鴎外はゲーテを愛読し、『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』を翻訳、1913年に日本初の『ファウスト』完訳を行なった。尾崎紅葉の辞世の句は「泣いてゆく ヱルテルに会う 朧かな」。1964年、資料館 として東京ゲーテ記念館が開館。 ※ゲーテはフランス革命後のギロチン合戦に閉口して保守的な立場を取ったが、マルクスは「ゲーテは偉大な詩人であるだけでなく、最も偉大なドイツ人の一人である」と讃え、レーニンは亡命時に『ファウスト』をカバンに入れていた。 ※『グリム童話』編者のヤーコプ・グリムは近代言語学の祖。グリムが刊行した『ドイツ語辞典』の序文には「彼(ゲーテ)の著作から僅かでも欠如するよりは、他の人々の著作から多く欠如したほうが良い」と記されている。 ※ゲーテとクリスティアーネの間には5人の子供が生まれたがみんな早逝し、唯一成長した長男アウグストも40代で病没した。3人の孫には子がなく、1885年にゲーテ家は途絶えた。同年、グリムが中心となってゲーテ協会を設立している。 ※漫画家水木しげるは、召集されて南方戦線におもむくときに、ゲーテの秘書エッカーマンが記録した『ゲーテとの対話』を持参した。 ★ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・フォン・シラー ドイツの作家・劇作家。ヴュルテンベルク侯国、マルバッハ出身。オイゲン侯の命で陸軍士官学校に入った後、シュトゥットゥガルトで軍医となる。この頃から疾風怒濤期の詩や劇を書き始め、1781年に22歳で処女作『群盗』を発表。同作は世間の好評を得たが、内容が反体制的であると領主が激怒し医学書以外の執筆を禁じられてしまう。シラーはドレスデンに移住し、詩「歓喜に寄す」を執筆(後世にベートーヴェンが第九の歌詞に取り入れる)。29歳からイエナ大学の歴史学教授に就任。作風が古典主義に転じ、『ドン・カルロス』(1787)、『オルレアンの少女』(1801)『ヴィルヘルム・テル』(1804)などの歴史劇を書くが、1805年に肺病のため45歳の若さで他界した。 “人間追い詰められると力が出るものだ。こんなにも俺の人生に妨害が多いのを見ると、運命はよほど俺を大人物に仕立てようとしているに違いない”(『ドン・カルロス』/シラー) “世界を改革しようとした純心な人間が今まで何人も処刑場に消えたが、そういう人間は何百年、何千年と語り草になっているのに、多くの王侯は歴史の上で省略されてしまっている”(『ドン・カルロス』/シラー) “俺が神を求めた時、神は応じなかった。今度はむこうが求めても、こっちで応じなかった。このくらい公平な話があろうか。神は俺なぞ必要としない。神に創られた生き物は有り余ってるからだ”(『ドン・カルロス』/シラー) “不当な扱いを受けるのは、偉大な魂の持主にとっては気持が良いものだ”(『オルレアンの乙女』/シラー) |

【 ヘミングウェイをたずねて三千里編〜アイダホ2人旅 】

★アーネスト・ヘミングウェイ/Ernest Miller Hemingway 1899.7.21-1961.7.2 (USA、アイダホ 61歳)2000

Ketchum Cemetery, Ketchum, Blaine County, Idaho, USA

|

| ヘミングウェイはどんどんタフガイ&ダンディになっていった |

|

|

|

|

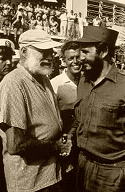

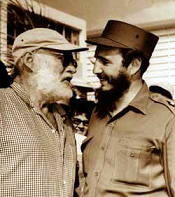

| 1960年、キューバ革命の直後。 ヘミングウェイ(61歳)とカストロ(33歳) |

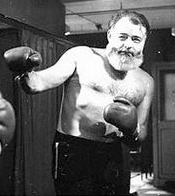

くらえ!右ストレート! |

ライフルを構えた文豪の写真 なんて他に見たことないぜ! |

|

| 左写真の道がヘミングウェイの眠るケッチャム村に続く道なのだが、田舎すぎてケッチャムに行く公共の交通手段がない!タクシー利用の場合は往復10万円以上するとのことで、僕は泣く泣く墓参をあきらめた。 |

|

| ところが!嘆き悲しむ僕の姿を見て哀れに思ったのか、初老の男性が「私はレンタカーで明朝ケッチャム方面へ向かうが、一緒にどうだい?」と声をかけてくれた!紳士の名はフレミングさん(51歳)。デンマーク人の旅人だ。まさに渡りに船! ※(右写真)フレミングさんはアイスクリームが大好物。 |

|

| ケッチャムまで、なんと片道5時間!タクシー代が高い筈だ。ロッキー山脈の万年雪を眺めつつ、墓を目指してひた走る。付近は国立公園で雄大な景色がずっと続いていた。 |

|

|

|

| とうとう念願のヘミングウェイの墓に巡礼!フレミングさんが先に発見した。アイダホ州の州都ボイシから250km、本当に来られるなんて! |

|

|

|

| 木陰に並ぶ夫妻の墓。右がヘミングウェイ、左がメアリー夫人。孫娘マーゴは数メートル左側(画面外) |

|

|

|

| ケッチャムは盆地にあり、お墓の周囲は山々の峰が連なる雄大な景色。当地を愛したのもわかる |

|

|

|

| 帰路も国立公園を突っ走る(右写真)。フレミングさんがカーステに入れたCDは“ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ”のサントラ。音楽と景色が溶け合い、夢の中を旅しているようだった。 |

|

| 車を停めて休憩してると、付近の牧場の牛が全頭こちらを注目していた。2人で思わず吹き出す。 |

|

| 午後6時、アイダホの州都でフレミングさんと別れる。往復11時間も運転してもらったし、マナーとして幾らかガソリン代&レンタカー代を払おうとしたら、「私はヘミングウェイに会えて嬉しかった」とだけ言って、財布を持った僕の手を静かに押し戻した。人はここまで優しくなれるものなのか。こんな良い人が実在するなんて!この人に出会えただけでも、この世界に生れてきて良かったと思う!(右写真)視界から遠ざかっていくフレミングさん。たまらなく寂しかった。 | |

| 「本物の作家にとって作品は、常に新しい始まりでなくてはならない。これまで一度もなされなかったこと、他の人が試みて失敗した何かに挑戦するべきである。そうすれば、時々ではあるが運がよければ成功することもある」(ヘミングウェイ)

20世紀アメリカの代表的小説家。歯切れのよい簡潔な対話、感情をおさえた文体で知られる。2つの世界大戦にはさまれた時代の主要作家であり、その作品と私生活のスタイルは、当時のアメリカの作家に多大な影響をあたえた。ハードボイルドな文体を駆使した短編の名手。死と隣り合わせの現実に敢然と立ち向かい敗北する人間の姿を、簡潔な力強い文体で描いた。 1899年7月21日にイリノイ州のシカゴ郊外の町オーク・パークで生まれ、医師である父から釣りと狩猟を愛するアウトドア精神と、元声楽家の母から芸術的才能を受け継いだ。高校時代はフットボール選手として活躍。彼は背が高く、ハンサムで、筋肉質で、柔らかい声の持ち主だった。 1914年、15歳のときに第一次世界大戦が勃発。 1916年、17歳で初の短編小説『マニトウの裁判』を学校の雑誌に発表。 1917年に高校を卒業後、地方紙「カンザス・シティー・スター」の記者となり、勤務は半年間ではあったが仕事を通して現場主義の大切さ、無駄のない文章を書く能力を鍛えられた。 1918年(19歳)、第一次世界大戦が長引くなか、ヘミングウェイは赤十字要員に志願してイタリア戦線で傷病兵の輸送に当たり、7月8日に迫撃砲を受け重傷を負う。 のちの回想「少年時代に戦争に行くと、不老不死という大きな錯覚に陥る。他の人は殺されるのに、自分は殺されない…。そして初めて重傷を負ったとき、その幻想を失い、自分にも起こりうることを知るのだ」 彼はミラノの病院に半年間入院し、そこで7歳年上の看護婦アグネス・フォン・クロウスキーに恋をするが、彼女はイタリア人将校と婚約した。これらの経験が10年後に『武器よさらば』の題材となった。同年11月に終戦となる。 1919年、アメリカに帰国。戦傷による不眠症に悩まされる。 1921年(22歳)に8歳年上のエリザベス・ハドリー・リチャードソンと結婚。カナダの最大の新聞『トロント・スター』の特派員としてパリに赴任し、ガートルード・スタイン、エズラ・パウンド、スコット・フィッツジェラルド、ジェームズ・ジョイスらに感化され、彼らの助言を得て、作家活動を開始する。パリではピカソ、ジョアン・ミロら画家とも交流している。個人的体験に基づいて簡潔な真実の文章を書く文学修業を重ね、個性的なハードボイルドの文体をつくりあげた。 1923年(24歳)、処女作の短編集『3つの短編と10編の詩』を脱稿。息子ジャック(1923-2000)が生まれる。 1925年、少年時代の北ミシガンの森での経験をえがいた短編集『われらの時代に』を発表。同書には、ヘミングウェイの分身のように、様々な短編小説に登場する架空の人物“ニック・アダムス”が初めて出てくる。人間の生と死を同時に目撃して衝撃を受ける少年ニックの話『インディアン部落』、同じくニックの目からみた両親の不和を描く『医師とその妻』など8編を収録。 1926年(27歳)、第一次世界大戦の経験をもとにした最初の主要作、小説『日はまた昇る』を発表する。本作では、第一次世界大戦後アメリカに帰らず、パリにたむろする英米出身の若者たち「失われた世代(ロスト・ジェネレーション)」の荒廃した無軌道な生活ぶりを描いた。大戦で負った傷のため不能になった男を中心に据え、その恋人の元看護師や彼女をめぐる男たちを登場させた不毛の愛の物語で、簡潔な文体と巧みな会話と相まって瞬く間にベストセラーとなり、ヘミングウェイは「失われた世代」の代表的作家と目された。表題は旧約聖書『伝道の書』の「空の空、一切は空」のあとに続く句「日はいで、日は没し、その出た所に急ぎ行く」からとったもの。ヘミングウェイは一躍名声を得、第1次世界大戦後のロスト・ジェネレーションを代表する作家となった。 ※『日はまた昇る』(The Sun also Rises)…名声を一挙に高めた長編小説。第一次世界大戦後のパリで新聞記者ジェイクは、戦争中知り合った人妻ブレットと愛し合っているが、戦傷で不能となったため肉体的に愛を成就できない。ブレットは多くの崇拝者を従え、ユダヤ人コーンと愛していないのに旅に出たりする。スペインのパンプロナの闘牛祭でブレットをめぐる男たちの確執は頂点に達し、ブレットは天才的闘牛士ロメロと駆け落ちする。結婚を求める若いロメロを破滅させるのを恐れたブレットは自制して別れ、ジェイクを呼び寄せる。第一次大戦後に登場した、いわゆる「失われた世代(ロスト・ジェネレーション)」の生態を如実に描く一方で、戦後の虚無のなかで新しい価値をみいだそうとする倫理性も有する。 1927年(28歳)、ハードボイルド小説『男だけの世界』を発表。同作に収録された、迫りくる滅亡の時を描いた『殺人者たち』が注目される。この年、ハドリーと離婚して『ボーグ』誌記者ポーリン・プファイファーと再婚する。 1928年(29歳)に7年暮らしたパリから米国にひきあげ、以後、フロリダ半島先端の島キー・ウェストに転居する。同年の12月に父親が拳銃で自殺。 1930年、西部ワイオミング州で交通事故にあい腕を折る。手の神経が治るまで1年もかかり、激しい痛みに悩まされた。 1929年(30歳)、第2の主要作『武器よさらば』(A Farewell to Arms)を発表、独特の乾いた文体を完成させた。こちらも第一次世界大戦の経験をもとにしており、戦時下のイタリアにおける、野戦病院で働くアメリカ人中尉とイギリス人看護婦の恋愛を描いた。 1930年11月、作家ジョン・ドス・パソスとドライブ中に事故を起こす。 1932年、スペインの闘牛を通して死の哲学を論じたノンフィクション『午後の死』を執筆。 1933年、ヨーロッパで不遇に苦しむ人々を描写した『勝者には何もやるな』を発表。14の短編からなり、“ニック・アダムズ”シリーズは『死者の博物誌』『人こそ知らね』『父と子』で完結する。自殺に失敗する老人の物語『清潔で照明のよいところ』、売春婦の純情をテーマにする『世の光』も収録。この年、ヘミングウェイとポーリンはケニアへサファリに出かけた。10週間の旅はのちに『アフリカの緑の丘』や短編集『キリマンジャロの雪』の素材となった。 1935年、アフリカの猛獣狩り体験をもとにした狩猟紀行的小説『アフリカの緑の丘』(ノンフィクション)を執筆。 1936年、スペイン内乱(1936-39)が勃発すると、通信社の特派員としてスペインに赴き、内乱を報道するとともに反ファシズムの立場から共和派(政府軍)に資金を援助した。記録映画『スペインの大地』の製作に協力するなど積極的な行動をとる。この内乱ではホテルの部屋で砲弾が炸裂したが九死に一生を得た。 1937年、ポーリン夫人の反対を押し切って戦乱のスペインに向かい、反ファシスト義勇軍に参加する。彼はフランコ軍から砲撃を受けるマドリードで戯曲『第5列』を執筆し、政治的、経済的不法行為を強烈に糾弾した。同年、小説『持つと持たぬと』を刊行。初期作品では若者の無力感と敗北感を主題としていたヘミングウェイだが、本作では社会問題に関心を向けている。 1938年、短編の集大成『第5列および最初の49短編』を発表。同書には、死の床にある作家の過去への自嘲的な回想と幻影をつづった『キリマンジャロの雪』、金持ちのアメリカ人夫婦の生活に対する辛辣な風刺を込めた『フランシス・マコーマーの短い幸福な生涯』などの傑作を含む。短編の名手ここにあり。 1939年(40歳)秋、ヘミングウェイは米北西部アイダホ州の高級リゾート地サンバレーのロッジに滞在し、小説『誰(た)がために鐘は鳴る』を完成させた(発表は翌年)。彼はその後の20年間に渡ってサンバレー近辺の季節住人となる。 第2次世界大戦が勃発すると、ヘミングウェイは再度特派員として働き、ついで米国陸軍の報道員となり、私有船を改装してドイツ潜水艦の探索にあたるなど戦闘にも進んで参加した。 ★1940年(41歳)、スペイン内戦で人民戦線派に参加し執筆した行動主義文学の傑作『誰がために鐘は鳴る』(For Whom the Bell Tolls)を発表。世界のどこかで自由が失われることは、世界中いたるところで自由が危険に直面していることの前兆だと訴える。同書は数か月で50万部を売り上げ、ピューリッツアー賞にノミネートされた。その後10年間は作品数が激減した。 同年、ポーリンと離婚し、作家マーサ・ゲルホーンと3度目の結婚。夏の住居をサンバレーに隣接するケッチャムに移し、冬の住居をキューバのハバナ近郊に移す。 1942年、自身が編集出版した『戦う人々』を発表。ヘミングウェイ「1942年から1945年まで作家として仕事がなかった」。 1944年、5月に従軍記者としてヨーロッパに渡り翌月ノルマンディー上陸作戦に同行し、8月にジャーナリストとしてパリ解放に立ち会った。 1945年(46歳)、灯火管制下でタクシーにはねられ、脳震盪で入院。第二次世界大戦が終結。 1946年、マーサと離婚し、『タイム』誌記者メアリー・ウェルシュと4度目の結婚。以降、彼が亡くなるまで15年間を共にする。 1947年、ここ8年ほどで親しかった友人、イェーツ、スコット・フィッツジェラルド、シャーウッド・アンダーソン、ジェームズ・ジョイス、ガートルード・スタイン、長年の編集者マックス・パーキンスが亡くなり、ヘミングウェイは鬱状態に陥った。 1950年、ヴェネツィアで体験した19歳の女性とのプラトニックな恋愛をもとに、初老の陸軍大佐の愛と死を描いた長編小説『川を渡って木立の中へ』を発表するも不評にさらされた。 1952年(53歳)、『川を渡れば木になる』の評価に激怒したヘミングウェイは、8週間で小説『老人と海』の原稿を書きあげ、「私の人生の中で、これまでに書ける最高のもの」と断言。キューバの老漁師を主人公とした『老人と海』では、“殺されても負けない”人間の尊厳を描き上げた。文体は簡潔清澄で、また詩情と象徴性に富み、出版されると絶賛の嵐となった。のちに本作はピュリッツァー賞とノーベル文学賞をもたらす。 ※『老人と海』(The Old Man and the Sea)…後期の代表的中編小説。キューバの老漁夫サンチャゴは、84日間の不漁のあと、ひとりメキシコ湾流に遠出し、ついに巨大なマカジキを釣る。姿を見せぬまま力強く船を引き続ける大魚に、老人は知識と体力の限りを尽くして対抗するうちに、敬意と友愛を抱きさえする。二昼夜にわたる苦闘のすえに銛(もり)を打ち込むが、その帰途、船べりに縛り付けた大魚をサメの群が襲う。絶望的な闘いのなかで老人は「打ちのめされても敗れない」人間の尊厳をみせる。苛酷な自然に立ち向かう人間の孤独と尊厳を描いた名作。 ※「人間は、負けるように造られてはいないんだ。殺されることはあっても、負けることはないんだ」(『老人と海』) 1953年、2度目のアフリカ旅行に出発する前に『老人と海』がピューリッツァー賞を獲得。 1954年(55歳)、メアリー夫人へのクリスマス・プレゼントとしてコンゴ上空の遊覧飛行をチャーターした際、飛行機が事故を起こして藪の中に不時着した。負傷したため、翌日、医療施設に向かおうとしたところ、今度は2機目の飛行機が離陸時に爆発し、ヘミングウェイは火傷と脳震盪を起こし、脳液が漏れるほどの重傷となった。新聞には死亡記事が掲載された。 同年、『老人と海』がノーベル文学賞を受賞したが、2度の飛行機事故でひどい重傷を負ったため、受賞式には出られなかった。以降、タフガイを誇ってきたが急激に体力が落ち、精神的にも事故の後遺症による躁鬱に悩まされ、作家活動は滞っていった。痛みのために怒りっぽくなり、傷の痛みに耐えるため大量の酒を飲んだ。 1956年、高血圧、肝臓病、動脈硬化と診断される。 1958年(59歳)に、これまで夏季に暮らしていたカナダに近く自然豊かなアイダホ州ケッチャムに、完全に移住。長年の不摂生とたび重なる大怪我によって健康を損ね、視力の低下にひどく苦しみ、強度の神経衰弱から自殺未遂を繰り返す。 1960年(61歳)、『詩集』を発表。これが生前に出版された最後の作品となる。 1961年7月2日朝、鬱病のため愛用の猟銃(二連散弾)で生命を断つ。61年の人生だった。4日後に簡単な葬儀を行った後、市の墓地に埋葬された。 サンバレー近くのヘミングウェイの記念碑は、ヘミングウェイが数十年前に友人のために書いた弔辞が基地に刻まれている。「彼は秋を愛していた/綿の木の葉が黄色くなり/トラウトストリームに浮かぶ葉/そして丘の上の/風のない青く高い空/...今、彼は永遠にその一部となるでしょう」 未発表の原稿はおよそ3000枚におよび、死後に、パリでの若き日々をつづった『移動祝祭日』(1964)、新聞記事や特派記事を収録した『署名入り記事アーネスト・ヘミングウェイ』(1967)、キューバ時代の自身をモデルにした海洋小説『海流のなかの島々』(1970)、88編の詩を収めた『詩集』(1979)、『書簡集』(1981)、および若い作家夫妻に同性愛の女性を絡ませた未完の『エデンの園』(1986)などが出版された。 日常生活でも絶えず冒険を求め、メキシコ湾流の大魚釣り、西部山岳の狩猟に打ち込むなど、釣りや狩猟を好み、闘牛を愛し、終始行動的・野性的な生活を送ったヘミングウェイ。 アメリカ文学史上、短編小説を完成の域にまで高めた作家の一人であり、「ロストジェネレーション(失われた世代)」の代表作家で、死と隣り合わせの現実に敢然と立ち向かう人間の姿を描き、ノーベル文学賞を受賞した。ヘミングウェイは登場人物の感情や思考には直接触れず、作者の考えも交えず、ただ行動を客観的に描くことで、読者に可能なかぎり現実に近い体験をさせようとした。簡潔な文体で複雑な感情の表現が可能であることを示し、アメリカの作家たちに多大な影響を与えた。 〔墓巡礼〕 墓所があるアイダホ州ケッチャムはロッキー山脈の大自然に囲まれた盆地で、州の中央部に位置している。海抜1784 mにあり、当時の人口は約700人。当地の領有権を主張した罠猟師デビッド・ケッチャムの名が由来。隣接するサンバレーは、アメリカ初のスキーリゾート場として1936年にユニオンパシフィック鉄道の社長によって開発され、世界初のスキーリフトが設置された。 1939年秋、40歳のヘミングウェイはサンバレーのロッジに滞在し、小説『誰がために鐘は鳴る』を完成させた。彼はケッチャムなど周辺地域を愛し、釣りや狩りを楽しみ、1950年代後半にはケッチャムでウォームスプリングス近くのウッド川を見下ろす場所に家を購入している。ヘミングウェイがケッチャムを人々に紹介してから、ゲイリー・クーパーなど著名人が季節によって滞在する場所となっていった。当地と接点を持つ人物は、俳優トム・ハンクス、マリエル・ヘミングウェイ(孫娘。女優マーゴの妹)、音楽家ピーター・セテラ(シカゴのオリジナルメンバー)、登山家エド・ビエスターズ(14座の8000メートル峰すべてに登頂した唯一のアメリカ人)など。隣町のサンバレーにはクリント・イーストウッドやアーノルド・シュワルツェネッガーも滞在している。 ヘミングウェイと妻メアリー、孫娘マーゴらが眠るケッチャム墓地は、町の中心部の少し北にある。幅300mほどの敷地の中央奥、3本の木が並んだ場所に夫妻の墓があり、ヘミングウェイの墓は木に挟まれる形になっている。左隣はメアリー夫人。マーゴは数メートル左側。 ※ネットで墓前から360度見られるようになっていた! ※ヘミングウェイは立ったままタイプライターを打つという変わった執筆スタイルで、一度書いたものを打ち直すことはなかったという。 ※初期作品に登場する人物は2つのタイプに分類される。ひとつは、第1次世界大戦後、それまで信じていた倫理観が崩壊し、感情のおもむくままに日々をすごす人々。それ以外の事柄に対して彼らは皮肉な、あるいは無関心な態度しかしめさない。もうひとつは、プロボクサーや闘牛士のように、単純な性格と素朴な感情で、不条理な状況に勇敢にたちむかうが、実りのない闘いにおわる男たちである。 ※彼の簡潔文体の作品は、ダシール・ハメット、レイモンド・チャンドラーと後に続くハードボイルド文学の原点とされる。 ※20代にシカゴで作家シャーウッド・アンダーソンと知り合い影響を受けた。 ※ヘミングウェイは父だけでなく妹ウルスラと弟レスターも自殺した。1996年には孫娘(長男ジャックの子)で女優のマーゴ・ヘミングウェイが42歳で自死。 ※ヘミングウェイが住んだ家は、イリノイ州オークパーク(生家、近所にヘミングウェイ博物館)、フロリダ州キーウェスト(飼い猫の子孫が今も住む)、キューバのサンチアーゴ・デ・パウラ「フィンカ・ビヒア」(人生の3分の1を暮らした場所)の家が公開されている。 ※1966年に除幕されたサンバレーのヘミングウェイ記念碑は、サンバレー・ロッジの北東1.6 km、トレイル・クリーク道路近くにある。 ※ヘミングウェイ「すべての現代アメリカ文学は《ハックルベリー・フィン》という1冊の本に由来する」 |

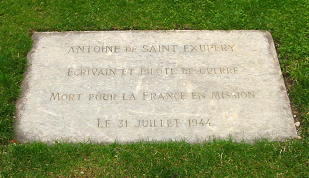

★サン=テグジュペリ/Antoine de Saint-Exupery 1900.6.29-1944.7.31 (パリ、アンヴァリッド前 44歳)2002&18

Les Invalides, Paris, France (Body lost or destroyed)

最後の出撃で登場していた飛行機

|

| 『星の王子さま』の作者。彼は第2次大戦中に行方不明になり、遺体は発見されていない。現在、 アンヴァリッド前に仏政府が建てたこの記念碑が、一応、墓ということになっている。星型の花壇に感動!! |

あれれ?2018年に再訪したところ、花壇は楕円状になっていた。星型にしようよ〜!

|

| フランス・リヨンの街の中心部に、星の王子様とツーショットの銅像がある(すごい高さのとこに座っている)2005 |

| 「本当に大切なものは目に見えないものなんだ」(『星の王子さま』) 童話『星の王子さま』(1943)で知られるフランスの小説家。人間の孤独や高貴さを描いた。。『星の王子さま』は聖書に次ぐ世界のベストセラーになっているという。彼は第二次世界大戦中の1943年7月31日、ナチス占領下のフランス内陸部の偵察のためロッキードF-5(偵察型P-38)に搭乗して地中海コルシカ島から単機で出撃し消息不明に。享年44。 1998年、マルセイユ沖で彼と妻の名、連絡先が刻まれた銀のブレスレットが漁船の網にかかり、2000年に搭乗機の残骸らしきものが発見され、2003年に回収された破片に刻まれた数字から乗機であることが確定した。遺骨は未発見。この報道を受 け、2008年に元ドイツ空軍メッサーシュミットのパイロット、ホルスト・リッパート(1922−2013)曹長が22歳のときにサン=テグジュペリの偵察機を撃墜したと証言。彼は愛読者でありこう語ったという。「長い間、あの操縦士が彼ではないこ とを願い続けた。彼だと知っていたら撃たなかった」。 戦後、フランス政府はサン=テグジュペリの追悼碑をパリのアンヴァリッド(ナポレオン霊廟)の手前に建立。かつては星型の花壇があった。他に、南仏の港町サントロペ、地中海のリウ島(墜落地に近い)にも追悼碑がある。 サン・テグジュペリが若死にせずもっと生き続けていたら、どんなに素晴らしい本を残してくれたろう!本当に残念だ。もっともっと色んな作品が読みたかった。夜間飛行には死を覚悟して嵐の雲海の上を飛行する場面があり、その部分を思い出すだけで僕の背中には100万ボルトの電流が走る! ・満月ともろもろの星座とが、今このように雲を輝かしい波の如きものにしているのだ。 嵐は、機体の下方で、狂風、竜巻、雷電の荒れ狂う3千メートル厚さのある別の世界を形成しているのだが、星の方へ向っては、水晶と雪で作られているかと思える顔を向けていた。彼は徘徊した、宝物のようにたっぷり集められた星に交じって、彼ファビアンとその同僚以外には誰ひとり生きた人間のいない世界の中を。お伽話の中の盗賊どもと同じように、永久に出ることの出来ないはずの宝物庫に閉じ込められて。冷たい宝石の間を、いとも富んで、しかも死刑を宣告されて、さまよっている彼らであった。(『夜間飛行』) ・「一度犯した失敗は今後もう起こらないので、この先、失敗する可能性はひとつ減ったことになる」(『夜間飛行』) 「愛するということは、お互いの顔を見つめる事ではなく、一緒に同じ方向を見つめる事だ」(『人間の土地』) これほんと、素晴らしい言葉だと思う。お互いの顔を見つめているとそこで世界が閉じてしまう。そうではなく、一緒に同じ方向を見つめ、目標に向かって歩み続けたいもの。共に成長し続けたいですね。 「僕にあっては飛行機は自分を創り上げる手段だ。農夫が鋤(すき)を用いて田畑を耕すように、僕は飛行機を用いて自分を耕すのだ」(サン=テグジュペリ) |

【 カミュをたずねて三千里編 】

★アルベール・カミュ/Albert Camus 1913.11.7-1960.1.4 (フランス、ルールマラン 46歳)2002

Lourmarin Cemetery, Lourmarin, France

37歳の頃 |

||

| 映画『カサブランカ』に出ても違和感のないカミュ |

墓は草がぼうぼうで荒れ放題だった。なんてこった! |

|

| 文字は風雨で削れてしまっている ※外国人タレント、セイン・カミュの大叔父 |

写真を撮ってくれたのはタクシー運転手のオリビエさん |

|

| 「帰りのバスに間に合わない!急いで!」 |

オリビエさん「バス停はどこだ!?」 |

|

| バス停探して走り回るオリビエさん |

結局、帰りはタダでタクシーに!! |

|

| これもまた大切な一期一会となった | ||

| 「アルジェリアでは太陽と海はタダだった。それで私はちっとも貧しいとは思わなかった」(『異邦人』) 「私は死にたくないという思いで死にそうでした」(『転落』) 「イエスの親たちが彼を安全な場所に移しているちょうどその時に虐殺されたユダヤの幼児たち、この幼児たちが死んだのは彼のせいでないとしたら、一体誰のせいです?」(『転落』) 「この年になると、いやでも本気のことを言っちまいますよ。嘘をつくなんて、とてもめんどうくさくて」(『ペスト』) “不条理”をテーマにペンを握り続けたカミュ。僕はその痛々しいまでの誠実さが好きだ。自動車事故の為、46歳で亡くなった。 |

【 レーヴィをたずねて三千里編 】

★プリーモ・レーヴィ/Primo Levi 1919.7.31-1987.4.11 (イタリア、トリノ 67歳)2003

Cimitero Monumentale di Torino, Torino, Piemonte, Italy

|

|

| ローマ・テルミニ駅にて。 23時10分発トリノ行き夜行に乗車。 |

列車は一晩かけてイタリアを縦断し、6時半に 北イタリアのトリノに到着。まだ夜明け前で薄暗い。 |

|

|

| 10月末。ローマやナポリではまだ半袖の人も多いけど、 アルプスが近いトリノでは、誰もが完全防備していた。 |

駅からは路線バスの68番を利用。墓地のすぐ前に停留 所があった。着いたのは7時。さっそく入ろうとしたら守衛に 阻止された。「開門は8時半だからそれまで待て」トホホ。 寒さに打ち震えながら門前のベンチに1時間半座っていた。 |

|

|

| 墓地内の案内板。非常に広大な墓地なのだ! |

8時半、ついにゲートがオープン!視界の彼方まで 続く一本道を、少しでも早くレーヴィに会いたくて小雨 が降る中ひたすら走り続けた。寒さで足がからまる! |

|

|

| ついに出会えたレーヴィ!墓の上に紅葉の屋根があった。 | 刻まれた数字は「174517」 |

| 「私の人生は神の存在抜きに、神の無関心の中で生きられ、生きている男の人生なんです」 「それで平気なのですか?」 「お陰で余計な幻想を抱かずに前進出来ます」(『P・レーヴィは語る』) 生き地獄を知っている者だけが分かる、あまりに重い言葉だ。 プリーモ・レーヴィは、ナチの強制収容所アウシュヴィッツから奇跡の生還を果たしたユダヤ人(トリノから連行された約600人 のうち、生き残ったのはわずか3人のみ)。戦後、収容所の地獄の日々を記した著「これが人間か」を発表し、世界へ生命の尊厳 を訴え続けた。ところが、後に彼は自殺してしまう。理由は4つあった。 1.ナチに非道な仕打ちを受けたはずのユダヤ人が、今度はイスラエル軍としてパレスチナの人々を虐殺している。(“イスラエル 軍は撤退せよ”と声明文を発表した彼は、ユダヤ社会から「裏切り者」扱いされ孤立してゆく) 2.「ガス室はでっちあげ」と主張するネオ・ナチが欧州各地に勢力を広げている現実--“人々は過去の歴史を学ぶ意思が ないのでは”という絶望。 3.収容所で生き残るべきだったのは、自分ではなく他の誰かではなかったのか、という後ろめたさ。 4.再び同様の惨劇が起きるのではないかという恐怖--ヒトラーただ一人ではあの大量虐殺は行なえなかったのに、多くの人々は ヒトラーに全責任を押し付け、自分の問題として考えようとしない。 これら4つが襲いかかり彼は身を投げた。トリノの共同墓地にあるレーヴィの墓には、「174517」という数字が彫り込まれていた。 …収容所で体に刻まれた囚人番号だ。世間が美化し、忘却していく“不幸な歴史”を、朽ちる事のない墓石が「これは事実 なんだ!」と絶叫していた。 ヴィクトール・フランクル『夜と霧』〜「何千もの幸運な偶然によって、あるいはお望みなら神の奇跡によってと言ってもいいが、とにかく 生きて帰ったわたしたちは、みなそのことを知っている。わたしたちはためらわずに言うことができる。いい人は帰ってこなかった、と」 |

|

|

|

| さようなら、プリーモ。貴方のことを、僕は絶対に忘れない。 | |

| アウシュビッツの設計図発見=「ガス室」表記、ナチス幹部署名も−独紙 【ベルリン10日・時事通信社】独大衆紙ビルトは8日付紙面で、ナチス・ドイツによるホロコースト(ユダヤ人大虐殺)の舞台になったアウシュビッツ強制収容所の設計図がこのほど、ベルリンのアパートの一室で見つかったと報じた。 同紙によると、設計図は28枚の黄ばんだ紙に1941年から43年にかけて描かれたもの。「戦時捕虜収容所アウシュビッツ」と記されたページには、ホロコーストを指揮したナチス親衛隊(SS)長官のハインリヒ・ヒムラーの署名も見られる。 また、41年11月に作成された設計図には、「シャワー室」の奥にある約11メートル四方の部屋が「ガス室」と表記されている。このため同紙は、ユダヤ人問題の「最終的解決」を決定したとされるワンゼー会議が42年1月に開かれる以前に、ユダヤ人絶滅計画が存在したことが裏付けられたとしている。(2008/11/10-21:58) |

★カフカ/Franz Kafka 1883.7.3-1924.6.3 (チェコ、プラハ郊外 40歳)1994&2005

Zidovsky hrbitov na Olsanech (Jewish Cemetery), Prague, Czech Republic

|

|

|

|

| プラハのユダヤ人墓地。 地下鉄の駅からスグだ |

男性は頭にユダヤの帽子・ キッパを乗せねばならない |

門からひたすら一本道を進む。 美しい小道! |

目標の21区は墓参者で賑わっていた |

チェコ・プラハ生まれ。ドイツ語で作品を書いたユダヤ系の作家。日常性の奥にひそむ生の不条理を描く。

実存主義文学の先駆者で、第二次大戦後の文学に大きな影響を及ぼした。代表作『変身』『審判』『城』『アメリカ』など。

|

|

|

|

| 「ご無沙汰しております!」木漏れ日の中のカフカ! | ヘブライ語! | 1994 | 青年カフカ |

カフカは死の床で自分の原稿をすべて焼き捨てるよう友人に頼んだが、友人は約束を破って世間に発表した。

この裏切りのおかげで、現在僕らはカフカの作品に触れることが出来るのだ。カフカには悪いが友人に感謝。

|

|

| 今もプラハ市民の心に息づくカフカ | この青い壁の家に彼が住んでいた |

カフカの知人は語る「ドクトル・カフカは非常に礼儀正しい紳士で、挨拶をすれば品のいい微笑とともに穏やかな

会釈を返し、部屋がノックされれば、他の人のように『どうぞ』と怒鳴るのではなく静かな声で『お入り』と言った。

感じのいい人で聖人のように思えるくらいだったが、いつもガラスの壁の向こうにいるように感じた」。

・ぼくは人生に必要な能力を、なにひとつ備えておらず、ただ人間的な弱味しか持っていない。(カフカのメモ)

・生きることは、たえず脇道にそれていくことだ。本当はどこに向かうはずだったのか、振り返って見ることさえ許されない。(カフカのメモ)

・僕には誰もいません。ここには誰もいないのです、不安のほかには。不安とぼくは互いにしがみついて、夜通し転げ回っているのです。(カフカの手紙)

・将来に向かって歩くことは、ぼくにはできません。将来に向かってつまずくこと、これはできます。一番うまくできるのは、倒れたままでいることです。(カフカの手紙)

「本は自分の内部の凍った海を打ち砕く斧でなければならない」(カフカが友人へ送った手紙から

「カフカの世界は、人が何も釣れないと分かっていながら風呂桶で釣りをし、贅沢な悩みに興じている、筆舌に尽くし難い世界なのだ」(カミュ)

★フォークナー/William Faulkner 1897.9.25-1962.7.6(USA、ミシシッピ州 64歳)2000

Oxford Memorial Cemetery, Oxford, Lafayette County, Mississippi, USA

アメリカの暗部を容赦なく描き出した、ヒューマニストのフォークナー。

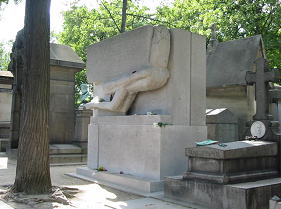

★オスカー・ワイルド/Oscar Wilde 1854.10.15-1900.11.30 (フランス、パリ 46歳)1994&02&09&15

Cimetiere du Pere Lachaise, Paris, France Plot: Division 89

本名:Oscar Fingal O’Flaherty Wills Wilde 生年は1854.10.16説あり

|

|

| 初巡礼時。ハハーッ!(1994) | この時はキスマークがそれほど目立たないが…(2002) |

|

|

|

| 2009年はキスマークだらけッ! | おそらく世界で一番キスマークが多い墓(2009) | ワイルドと語り合うマダム |

|

|

|

| ナルシスの極み | ワイルドは大人気。墓参の人の波が途絶えない! |

|

|

|

| さらに裏側もキスマークがテンコ盛り | 漢字もあった | |

|

|

|

| 決定的瞬間!今まさにコケットな女性が! | 彼女は“O”(オー)の真ん中へ! | もう、何が何だか…(笑) |

●残念!2011年、ガラスで包囲される

|

|

|

| ええーッ!なんだこのガラスは!?(2015) | 墓石を保護するためと思うけど… | たぶんワイルドは望んでないと思う… |

|

|

|

| それならガラスに直接キスマーク | 彫像の唇にもキスマーク | ガラスの上辺にキスマークが集中している |

世紀末文学の代表的作家。アイルランド出身。19世紀末の唯美主義文学の代表者で、芸術のための芸術を提唱。「ドリアン・グレーの肖像」「幸福な王子」を発表。

ワイルドはバイセクシャルであり、19世紀の英国社会では反モラルの象徴だった。墓前にはゲイの人が数多く訪れており、1994年の墓参写真は居合わせた

ゲイのカップルに写してもらった。1994年は墓全体がメッセージとキスマークだらけだったけど、一度きれいになったのか、02年はキスマークだけが目立っていた。

そんなこんなで2011年にガラスで包囲されてしまう。無粋なガラスだ…。それでもファンはガラスを乗り越えてキスしているけどね(笑)

| “すぐれた肖像画に気づかないことは人殺しをしたも同然だ” 「(完成した)あの絵は僕よりもまるひと月若いので、少々ねたましい気がする」 “詩や彫刻や絵画に傑作がある如く、「人生」そのものにも珠玉の傑作が存在する” 「僕は彼女が大好きだが愛してなどいない。一方彼女は僕を熱烈に愛しているがそれほど好きではない」 “悪というものも所詮は自分が抱いている美の概念を実現する一手段に過ぎぬ” “お前は罪びとなのだと言われるほど、人間の虚栄心を満足させるものはない” “人間の先祖は本人の血族ばかりでなく、文学のうちにも存在している” “男はどの女とでも幸福になれるものだ、その女を愛していない限り” “人間との取引関係において運命は一瞬たりと帳簿を閉じてはくれぬ。一度の過失に何回となく償いをせねばならず、 繰り返し繰り返し代価を支払わねばならぬのだ” “物事を外観によって判断しない人間こそ、浅薄なのだ” 〜『ドリアン・グレイの肖像』から 学生時代は快楽主義者のワイルドにまんまとのせられた。ドリアン・グレイは本当に危険書だよ。 |

|

| ワイルドとその恋人 |

★レーチェル・カーソン/Rachel Carson 1907.5.27-1964.4.14 (USA、メリーランド州 56歳)2000&09

Parklawn Memorial Park and Menorah Gardens, Rockville, Montgomery County,

Maryland, USA Plot: Block#4, Site#3, Lot#307 (top)

|

|

|

|

| 若きカーソンさん |

著書『沈黙の春』で農薬の 乱用に警笛を鳴らした |

大企業を相手に一歩も 譲らず戦い抜いた |

小鳥に餌をあげる晩年のカーソンさん。彼女の 活動は世界的な環境保護運動の起爆剤となった |

|

|

|

| 夕陽にほんのり照らされるカーソンさん | この墓地は墓石の向きがバラバラで探すの大変(汗) | 墓参しているうちに日が暮れた。ホタルが飛んでた〜! |

|

|

|

| 墓地の優しい庭師さん。米国の墓地は 管理人事務所が閉まっても、住み込みの 庭師さんがいる場合は案内してもらえる |

この墓地は僕が行った墓地の中で一番鹿が多かった! 伸びた草を食べてくれるから、墓地も助かるらしい |

海を愛したカーソンさん。遺灰の半分は このメイン州沖に撒かれたという(2000) |

★魯迅/Rojin或いはLu-xun(ピンイン) 1881.9.25-1936.10.19 (中国、上海 55歳)1990

Lu-xun Park, Shanghai, China

|

| 上海の魯迅公園にて。園内には大きな魯迅像もある。墓石の文字は「魯迅先生之墓」。 ※ちなみに“先生”の意味はミスター。日本でいうところの先生は“老師”になる |

| 本名は周樹人。ペンネームの“魯”は母親の旧姓。以下、魯迅の人となりがよく分かる彼の遺言を紹介。 1.葬式の為に誰からも一文でも受け取ってはならぬ…ただし親友だけはこの限りにあらず 2.さっさと棺に入れ、埋め、片付けてしまう事 3.何なりと記念めいた事をしてはならぬ 4.私の事を忘れて自分の生活に構ってくれ…でないと全く阿呆者だ 5.子供が成長して、もし才能がなければつつましい仕事を求め生活せよ。絶対に空疎な文学者や美術家になるな 6.他人がお前に約束したものを当てにしてはならぬ 7.他人を傷つけながら報復に反対し、心の広さを主張する者、こんな人間には決して近づいてはならぬ |

★スコット・フィッツジェラルド/Scott Fitzgerald 1896.9.24-1940.12.21 (USA、メリーランド州 44歳)2000&09

Saint Mary's Cemetery(近くに同名の墓地がある。スコットが眠るのは駅前の教会墓地!), Rockville, Montgomery County, Maryland, USA

※最初の埋葬場所はRockville Union Cemetery, Rockville, Montgomery County, Maryland, USA

|

|

| 再開発で墓地が移転し探すのが大変だった。 最初の巡礼時は地元のおじさんが車で送ってくれた |

教会の裏の墓地。門は無施錠なので24時間OK。 この墓地は夜になるとホタルが飛んでいる! |

|

|

|

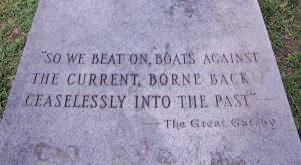

| 2000 | 墓石には“ギャツビー”の台詞 | 2009 |

| アメリカの小説家。筆名のF・スコット・フィッツジェラルドとして知られる。自身が「ジャズ・エイジ」と命名した1920年代の狂騒の雰囲気と風俗を小説にのこした。

フィッツジェラルド(フランシス・スコット・キー・フィッツジェラルド/Francis Scott Key Fitzgerald)は、1896年9月24日にミネソタ州セントポールで生まれた。両親はアイルランド系でカトリック。父はメリーランド州ロックヴィル出身で家具工場を経営していたが2歳の時に倒産、父はセールスマンとなり一家はニューヨーク州バッファローに移住。12歳で父が解雇され、一家はミネソタ州へ戻り、祖母宅に身を寄せた。フィッツジェラルドは地元のローマ・カトリック派の全寮制学校で学び、13歳から校内誌に作品の発表をはじめ、15歳で書いた脚本は劇で上演された。 プリンストン大学在学中は、正規の授業にほとんど出ず、作家や批評家から学んだ。1年先輩のエドマンド・ウィルソン(20世紀アメリカを代表する文芸批評家の一人)とは終生の友となった。 1917年(21歳)にアメリカが第一次世界大戦に参戦すると大学を中退して軍隊に志願し、少尉に任命された。彼はもっぱら内地勤務で、勤務中も学生時代に書きはじめた処女作の完成に専念する。 1918年(22歳)、彼はアラバマ州の駐屯地に配属されていたときに、ダンス・パーティーで4歳年下(18歳)の典型的フラッパー(現代娘)、ゼルダ・セア(1900年7月24日-1948年3月10日)と出会って9月7日に恋に落ち、以後の創作活動に大きな影響を受けた。フィッツジェラルド曰く、ゼルダは「アラバマ・ジョージアの2州に並ぶ者無き美女」。11月に第一次世界大戦は終結し、彼は翌年に陸軍を除隊し、成功を求めてニューヨークに向かった。 1920年(24歳)3月26日、第1次大戦後の空白感をジャズと既成道徳への反逆で埋めようとする青年群像を描いた自伝的小説『楽園のこちら側』が出版されると、文才を認められベストセラーとなった。戦後世代の若者は、同作に打ち砕かれた夢と、むなしく刹那的な生活を続けている自分自身の姿を見出した。初版の3,000部はたった3日で売り切れとなり、その翌日(30日)、彼はゼルダに「今週末にニューヨークで結婚しよう」と電報を打った。出版から1週間後の4月3日、ゼルダとスコットはニューヨークのセント・パトリック大聖堂で結婚した。そう、彼は浪費家のゼルダと結婚できるほどの金持ちになった。 フィッツジェラルドは1920年代の「失われた世代」の作家の一人となり、「ジャズ時代」を担う新世代の代弁者とうたわれた。スコットとゼルダは夫婦ともに有名人となり、ニューヨークの新聞はこの夫婦を「ジャズ・エイジと狂騒の20年代の申し子」と書き立てた。続いて短編集『フラッパーと哲学者』を刊行。翌年には娘のフランセス(愛称スコティー)が生まれる。 1922年(26歳)の2作目の長編『美しくも呪われた人々』では不安な金持ちの夫婦の生活を描くが人気作とはならなかった。だが短編小説の売れ行きは良好で、ゼルダとのパーティざんまいやホテル暮らしの費用をまかなうことができた。夫妻は娘のために保母を一人、家の掃除に二人、洗濯物に一人を雇うようになった同年『ジャズ・エイジの物語』を発表。 1924年(28歳)、彼は借金返済のために猛烈な勢いで短篇を書き、燃え尽きて憂鬱状態に陥った。心機一転のため、二人は4月にパリへ発ち、拠点をNYのロングアイランドからフランスのリビエラに移し、7年間滞在した。現地でゼルダは若いフランス人の空軍パイロットに夢中になり、夫に離婚を申し出た。驚愕した彼はゼルダを家に監禁し、離婚を諦めるまで閉じ込め、9月にゼルダは睡眠薬の過剰摂取を起こしている。 1925年(29歳)4月10日、3作目の長編『グレート・ギャツビー』(偉大なるギャツビー)を5カ月で書きあげ、成功の追求とアメリカン・ドリームの崩壊を描いた。複数のタイトル案からゼルダが『グレート・ギャツビー』という題を選んだ。後世に20世紀アメリカ文学の傑作として代表作になるが、発表当時は重厚なストーリーが若い読者に敬遠されてほとんど売れず、彼は落ち込み、私生活は崩壊の一途をたどった。 この年、フィッツジェラルドは、作家として売り出すために奔走したアーネスト・ヘミングウェイに会い、固い友情を結んだ。一方、ゼルダとヘミングウェイはそりが合わなかった。 ※『グレート・ギャツビー』…社会的地位がないために失った恋人の愛を、お金の力で取り戻そうとするニューヨークの若手資産家ギャツビーを、友人となった中西部の地方出身の実直な語り手の視点で見つめる。ギャツビーの取り巻きは、欲望と嘘にまみれ、見せかけのきらびやかな世界に集まる人々。この蜃気楼のような世界の中で、ギャツビーは好きな女性に振り向いて欲しいという一途な想いを持ち続け、そのひたむきさに主人公は好感を持つが、ギャツビーはその純粋さゆえに自滅していく。フィッツジェラルドは戦後世代の絶大な共感を呼び、ロスト・ジェネレーションの旗手として盛んに書き続けたが、1920年代の享楽的な生活にのめり込んで才能を浪費したばかりでなく、世界恐慌を経た1930年代の時代風潮はすでに彼の文学を受け入れなかった。『グレート・ギャツビー』は作者の存命中に数万部しか売れず、1930年代には一時期絶版になっており、名作として不動の評価を受けることになったのは没後10年以上経ってから。今では毎年数十万部が売れ、高校の教材にもなり、米国の大手出版社による「英語で書かれた20世紀最高の小説」で、ジョイスの『ユリシーズ』に続いて2位に輝いている。 1926年、短編集『すべて悲しき若者たち』を刊行。 1927年、27歳のゼルダは、かつて勉強していたバレエにとりつかれたようになり、自身に一日8時間もレッスンを課した。 1929年(33歳)、ウォール街を震源地に世界恐慌が始まる。 1920年代の終わり頃から4作目の長編に取りくみ始めたが、社交界でのゼルダとの華やかな生活を維持するために収入の良い短編を書かざるを得ず、執筆は遅滞した。彼は日刊紙や雑誌に短編小説を書きまくり、自身の小説の映画化権を売って生活費を稼ぎだした。 1930年(34歳)、妻ゼルダがパリで統合失調症の発作を起こしスイスの精神病院(サナトリウム)で療養することになる。翌年に夫婦で帰国。 1932年(36歳)にゼルダはメリーランド州ボルチモアの病院に転院し、半自伝的な小説『ワルツは私と』を書き出版。フィッツジェラルドは二人の生活が勝手に題材に使われていると憤慨したが、2年後に彼もまた破綻した結婚生活を描くことになる。 1934年(38歳)、ゼルダとの結婚生活の告白に近い内容をもつ4作目の長編小説『夜はやさし』が完成。古風なモラルを生きる人間の敗北と哀歌を描き、『ギャツビー』以来9年ぶりの長編として出版されたが、恐慌下のアメリカで彼は既に過去の人となっていた。世界恐慌後の人々にとって、1920年代密着したフィッツジェラルドの文学はもう視野に入らなかった。彼は作品に自信を持っていただけに、不評に打ちのめされ虚脱状態となる。そしてアルコール依存症になっていった。 同年、ゼルダがサナトリウムの内外で書きためた絵を展示会に出し酷評される。彼女の精神状態は悪化した。 1935年、短編集『起床時刻の消灯ラッパ』を刊行。 1936年、ゼルダはノースカロライナ州アッシュビルのハイランド精神病院に入る。 1937年(41歳)、心身ともにもちなおしたフィッツジェラルドは、借金の返済と娘スコティーの学費を稼ぐためにハリウッドの脚本作家となり、シナリオ書きのかたわら、再起をかけてハリウッドを舞台とする最後の円熟した小説『最後の大君』の執筆にとりかかった。 この頃、東海岸の療法施設で生活するゼルダとは疎遠になっており、フィッツジェラルドはハリウッドスター専門の美人ゴシップコラムニストのシーラ・グレアム(1904年9月15日-1988年11月17日/当時33歳、孤児院で育ったユダヤ系イギリス人)を愛人とし共に生活した。 1940年12月21日、フィッツジェラルドはアルコール依存症からくる動脈硬化の心臓発作を起こし、愛人グレアムのアパートで急死した。享年44。娘のスコッティ(19歳)はグレアムに電話をかけ、社会的な礼儀として葬儀に出席しないよう頼んだ。ゼルダも参列できず、葬儀は少人数でおこなわれ、参列者の詩人ドロシー・パーカーは『グレート・ギャツビー』のセリフ「The poor son of a bitch(かわいそうな奴だ)」を涙とともに呟いたという。 ゼルダは友人に宛てた手紙の中でフィッツジェラルドを讃えた。「彼は、かつてないほど精神的に寛大な人だった。いつも妻子のために幸せを考えてくれていた。読むべき本、行くべき場所、彼がそばにいるときは、いつも人生が約束されているように思えた。スコットは私にとって最高の友人だった」。 フィッツジェラルドの最後の長編は未完のままに終わったが、旧友エドマンド・ウィルソンの尽力で、1941年に『ラスト・タイクーン』として出版された。本作によってフィッツジェラルドの才能がみなおされ、20世紀の偉大なアメリカ人作家のひとりとして認知されるようになった。 1948年、ゼルダが入所していたノースカロライナ州の療養施設(ハイランド精神病院)が火事になり、彼女はこれに巻き込まれて47歳で他界した。亡骸はスコットと同じロックヴィル・ユニオン墓地に葬られた。 1950年、フィッツジェラルドにインスピレーションを得て、アルコールで失敗する人物を描いた『夢やぶられて』を台本作家のバッド・シュルバーグが書く。 1958年、『夢やぶられて』がブロードウェイでに上演される。同年、愛人シーラ・グレアムも回想録『愛しき背信者』を出版して彼の晩年について記し、ベストセラーになる(のちに映画化)。 1970年に、ナンシー・ミルフォードが伝記『ゼルダ―愛と狂気の生涯』を出版し、ピューリッツァー賞と全米図書賞の最終候補作となった。ゼルダは独立した一人の芸術家として扱われ、夫の支配下でその才能を過小評価されている女性として描かれた。彼女は1970年代のフェミニズム運動の象徴となった。 1975年、娘スコッティは両親の先の決定を再検討するようローマ・カトリック教会に嘆願し、両親の遺骨はセント・メアリーの家族区画に改葬された。 1986年、娘スコティーは作家、ジャーナリストとして活動し、64歳で没した。 1989年、旧宅を利用した「スコット&ゼルダ・フィッツジェラルド博物館」がアラバマ州モンゴメリで開設され、ゼルダの絵が展示されている。 フィッツジェラルドは生前に発表した長編小説は4作品にすぎないものの、今日では20世紀のアメリカ文学を代表する小説家の一人としてその名を残している。150をこえる短編小説を書き、そのうちの46編が4冊の作品集に収められた。 ※「誰か人を批判したいような気持が起きた場合には、この世の中の人が皆自分と同じように恵まれているわけではないということを、ちょっと思い出すべきだ」(『グレート・ギャツビー』) ※ゼルダの父はアラバマ州最高裁判所判事。 ※「もっとも長く活動した女性ロックバンド」としてギネス記録を持つ日本のバンド「ZELDA」のバンド名は彼女に因む。 ※宮本茂「ゼルダ(姫)というのは有名な小説家のF・スコット・フィッツジェラルドの妻の名前です。この人も有名で綺麗な女性だったといろんなところに書かれてますが、名前の響きが好きだったんですね。それで最初のゼルダのタイトルに名前を拝借してみたんです」。 ※村上春樹は『グレート・ギャツビー』を自分が最も影響を受けた作品の一つに挙げている。またアメリカ文学史で最もアメリカらしい小説の3作を『白鯨』『グレート・ギャツビー』『キャッチャー・イン・ザ・ライ(ライ麦畑でつかまえて)』としている。 ●『グレート・ギャツビー』は米国の大手出版社ランダムハウス社のモダン・ライブラリーが発表した「英語で書かれた20世紀最高の小説」で2位を獲得。 1.『ユリシーズ』 ジェイムズ・ジョイス 2.『華麗なるギャツビー』 F・スコット・フィッツジェラルド 3.『若い芸術家の肖像』 ジェイムズ・ジョイス 4.『ロリータ』 ウラジミール・ナボコフ 5.『素晴らしい新世界』 オールダス・ハクスリー 6.『響きと怒り』 ウィリアム・フォークナー 7.『キャッチ-22』 ジョセフ・ヘラー 8.『真昼の暗黒』 アーサー・ケストナー 9.『息子と恋人』 D・H・ロレンス 10.『怒りの葡萄』 ジョン・スタインベック 11.『活火山の下』 ラウリー・マルカム 12.『万人の路』 サミュエル・バトラー 13.『1984』 ジョージ・オーウェル 14.『私、クラウディウス』 ロバート・グレイヴス 15.『灯台へ』 ヴァージニア・ウルフ 16.『アメリカの悲劇』 シオドア・ドライザー 17.『心は孤独な狩人』 カーソン・マッカラーズ 18.『スローターハウス5』 カート・ヴォネガット・Jr. 19.『見えない人間』 ラルフ・エリソン 20.『アメリカの息子』 リチャード・ライト 〔墓巡礼〕 フィッツジェラルドの親族は、彼を父親の故郷メリーランド州ロックヴィルの聖マリア・カトリック墓地(St. Mary's Catholic Cemetery)にある家族の墓の区画に一緒に葬ることを希望したが、ローマ・カトリック教会はフィッツジェラルドがカトリックを信仰していないことを理由に埋葬を断った。結果、彼は英国国教会が設立したロックヴィルで最も古い墓地、ロックヴィル・ユニオン墓地(1738年開設)に葬られた。8年後にゼルダが亡くなり、彼女もロックビルの彼の墓に埋葬された。フィッツジェラルドの没35年にあたる1975年、54歳になっていた娘のスコッティは、ローマ・カトリック教会に「両親の墓を一族が眠る聖マリア・カトリック墓地に移してあげたい」と訴えて運動し、この要望が認められて改葬された。 僕は2000年の7月にロックヴィルを訪れた。ワシントンD.C.からバスで約30分。よく晴れた穏やかな朝で、バス停から住宅街をテクテクと歩いた。事前に調べた資料の通りに聖マリア・カトリック墓地に到着すると、けっこう広そうな墓地だった。ちょうどお爺さんが犬の散歩で通りかかったので、“お爺さんなら詳しいはず!”と「スコット・フィッツジェラルドの墓がどの辺りかわかりますか」と尋ねた。すると、お爺さんは「スコットの墓は引っ越したのでここにない」という。「ええええええーっ!!」。ショックを受けて目まいがした。ここまで来て墓参できないとは…。するとお爺さんは「私はスコットの墓の場所を知っている。車で連れて行ってあげよう」と犬の散歩を中断して、いったん近所の自宅に戻り、小豆色のライトバンに乗せてくれた。この親切なお爺さんの名前はデニーさん、そして可愛い白いプードル犬の名前はキャスパー。キャスパーは助手席の僕の太ももの上にちょこんと乗っていました。デニーさんは車を運転しながら、「私はアメリカ文学を研究していて、中でも一番好きなのがフィッツジェラルドなんだ。だから君が日本からお墓参りに来たことが嬉しいし、なんとしてもお墓まで連れて行ってあげたい」と熱く語った。そしてスコットの墓の場所については、偶然が重なって混乱していたことがわかった。もともと彼はロックヴィル・ユニオン墓地という別の墓地に埋葬されていたが、1975年にフィッツジェラルドの一族が眠る聖マリア・カトリック墓地に改葬された。これがデニーさんの言っていた“引っ越し”。僕が訪れたのは聖マリア・カトリック墓地だから名前は合っているんだけど、この街には新旧2箇所の聖マリア・カトリック墓地があり、僕は“新”の方にきていて、スコットは西に1.5km離れた“旧”の方に墓があるという。なんて複雑なことになっているのか!古い文献だとスコットの墓は改葬前のロックヴィル・ユニオン墓地になっており、その時点でも間違える人が出てくるのに、さらに同じ名前の墓地が2つあるとは。5分ほどで目的地に到着すると、聖マリア・カトリック教会の建物があり、その裏手に小さな墓地が見えた。スコットの墓は何も目印がないため、デニーさんは「こっちだよ」とキャスパーを抱っこして墓前まで案内してくれた。「ここだ。スコットとゼルダの名前がある」「うおおおお」「そしてお墓には『グレート・ギャツビー』の文章が彫られているんだ」「なんと…!」。二人の墓石には刻まれていたのは、『グレート・ギャツビー』の最後の一節、「こうして僕たちは、絶えず過去へと運び去られながらも、流れに逆らう舟のように、力の限り漕ぎ進んでゆく」(新潮文庫/野崎孝・訳)だった。感無量。スコット・ファンのデニーさんと出会わなければ、別の墓地を日没までさまよって泣きながら諦めていたかもしれない。忘れられない墓参となった。 |

★セルバンテス/Miguel de Cervantes 1547.9.29-1616.4.23 (スペイン、マドリード 68歳)2005

Convento de los Trinitarios, Madrid, Spain ※生年は1547.10.9説アリ

|

| 3度の獄中生活のほか、奴隷として売られた経験もあるセルバンテス |

|

| 首都マドリードの中心にあるセルバンテスの座像と、その正面にあるドン・キホーテ&サンチョ・パンサの像(スペイン広場) |

|

| プラド美術館の向かいの坂道をず〜っと上って行くと、セルバンテスの墓がここにあったことを示す 墓標がある(正確な場所は不明らしい)※ロペ・デ・ベガ通りにあるトゥリニターリアス修道院の外壁デス! |

|

“行って除こうと思った邪悪、正さねばならぬ非道、改めさすべき無法、直すべき悪習、実行すべき義務そういったものがどんなにひどいかを思うと、自分の行動が遅れたために世の人を待ちあぐねさせていることにせき立てられた”(『ドン・キホーテ』)

1547年、マドリードの東に位置するアルカラデエナレスで生まれる。父は貧しい外科医。1569年(22歳)、ローマで枢機卿に仕えた後、ナポリに駐屯していたスペイン軍に入隊する。2年後のトルコ軍との海戦で負傷したセルバンテスは、左手の自由を失ってしまう。1575年(28歳)、軍を退役した彼は母国スペインへ帰る途中で、トルコの海賊に襲撃され、悲惨なことに奴隷としてアルジェに売られてしまう。4度試みた脱走はことごとく失敗。5年後に家族や友人、慈善団体が大金で身請けしてくれ、ようやく自由になれた。 少年時代から読書好きだったセルバンテスは、帰国後に作家を志し、30代後半で小説、詩、戯曲を書く。それらは殆ど評判にならず彼を失望させた。1585年(38歳)には父親が他界し、彼が家族6人を養わねばならなくなり文筆業を断念。その後、海軍の食料調達係に就職するも、熱心すぎた彼は教会から強引に食料を徴発して投獄された(45歳)。次にアンダルシアで税の徴収吏となったが、50歳の時に計算ミスで投獄され、さらに回収した税金を預けていた銀行が倒産し、その責任を負う形で再び投獄…(ときに55歳)。

不運続きのセルバンテスの人生だったが、獄中生活で新作小説の構想を練り、中世騎士道物語のパロディを思いつく。1605年(58歳)、風刺精神により近代小説の幕開けとなる『才智あふれる郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』の前編が出版され、10年後に後編が刊行された。

『ドン・キホーテ』…ラ・マンチャに暮らす田舎紳士アロンソ・キハーノは時代遅れの騎士道物語に熱中し、かつて騎士が行なった修業の旅を自らも行なおうとする。彼は騎士ドン・キホーテを名乗り、農夫サンチョ・パンサを従者とし、鎧と武具を身につけ、ガリガリの愛馬ロシナンテに乗って出発する。ドン・キホーテは各地で悪に戦いを挑むが、それは巨人と思い込んだ風車であったり、敵の軍勢に見えた羊の群れであったり、やることなすこと的外れなことばかり。やがてドン・キホーテは騎士道を諦めて故郷で死ぬが、サンチョだけは徐々に主人の理想主義を理解し始めていた。封建主義の理不尽さ、抑圧された庶民、ご都合主義の教会などを、明るいユーモアと強烈なブラックジョークで綴った小説。 この作品は大当たりし、出版からたった2週間でマドリードに3つの海賊版が出回るほどの人気ぶりだった(ただし、セルバンテスは版権を安く売り渡しており、ベストセラーに見合う金銭を得ることは出来なかった)。その後、1613年(66歳)に12本の短編小説で構成された『模範小説集』を書き上げる。さらに3年後(1616年)に寓意小説『ペルシーレスとシヒスムンダの苦難』を完成させ、その3日後にマドリードで波瀾万丈の生涯を閉じた。享年68歳。 『ドン・キホーテ』の英語版は前編が刊行の7年後、後編が5年後に出ている。後に様々な言語に翻訳され、現在は実に約700種類もの版が刊行されている。交響詩やオペラ、バレエ、映画、ミュージカル(ラ・マンチャの男)など、多様なジャンルで『ドン・キホーテ』を題材にした作品が生まれていった。

「もし人類が終末を迎えた後に、未知の知性に遭遇して「お前たちはその歴史上何を成し遂げたのか?」と問われるようなことがあったとしたら、ただこの書物(『ドン・キホーテ』)を差し出しさえすればよい」(ドストエフスキー) |

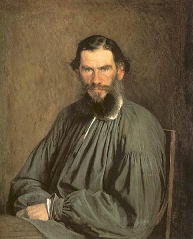

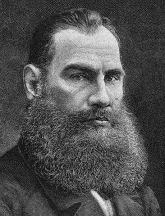

★トルストイ/Lev Nikolayevich Tolstoy 1828.9.9-1910.11.20 (ロシア、ヤースナヤ・ポリャーナ 82歳)2005

Tolstoy Home, Yasnaya Polyana, Russian Federation

|

| トルストイは写真や肖像画がたくさん残っているので時代順に並べてみた。若い頃の彼(左端)はイーサン・ホークばりの美男 |

|

| 晩年はこれでもかというくらい髭モジャに!右端は棺の中のトルストイ。まさに巨星堕つという感じだ |

|

|

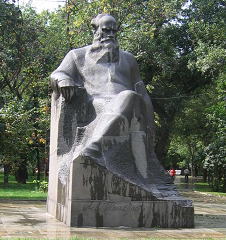

| モスクワにあるトルストイ像 |

1882年から1901年にかけて、冬期に 住んでいたモスクワの家。現在は博物館 |

|

| ペテルブルグのロシア文学博物館に展示されてたトルストイの愛用品(ティーカップ、コート、靴、机など) |

●いざ、トルストイが眠るヤースナヤ・ポリャーナにGO!

ヤースナヤ・ポリャーナはモスクワから南へ約200km、車で片道約3時間半の距離!

|

|

|

| 地方へ個人で行くのは大変なので日本語のガイドさんと車を予約。 当日の運転手はハードボイルドなウラジミールさん。スピード狂だった |

ドヒーッ!160キロ! 客を乗 せて走るスピードじゃない! |

車はボルボの3110型。いくら ボルボが頑丈でも怖すぎ! |

|

|

|

|

| 10時半にモスクワを出発。片道5車線の道路を爆走 |

路肩でよく見たスイカ屋さん | 片道3時間半の道のりは、白樺の林と、どこまでも続く広大な農場が交互に続く | |

|

|

|

| 「オラオラァ」窓も開かない不整備車で 追い抜きまくり。“こ、こ、殺されるーッ!” |

途中でパトカーに…ゴホンゴホン |

田舎道を進むと突然観光客だらけの 場所に出た。午後1時半、目的地に到着! |

|

|

|

| まずは皆で腹ごしらえ。 ボルシチがうまい! |

メインのビーフストロガノフ |

近隣のこの教会にはトルストイの親族やアンナ・カレーニナのモデルと言われる人の墓がある |

|

|

|

| メインゲート。トルストイ・ファンがいっぱい | 広い敷地にトルストイ関連施設が点在 | 門から入り、左に池を眺めながら進んでいく |

|

|

|

| 馬やアヒルがそこらにいる | 白樺の並木道は太陽が差すと本当に美しい | トルストイも手入れしていた畑や花壇 |

|

|

|

|

| 夏期にトルストイが住んでいた大きな邸宅。 「トルストイの屋敷博物館」として公開されている |

2階にある客間&食堂のサロン。大テーブルやピアノが置いてある。かつて、この部屋に ツルゲーネフ、チェーホフ、ゴーリキー、レーピンなどビッグな顔ぶれが集まっていた |

なんと本棚には正岡子規らの 「不如帰」(ホトトギス)があった |

|

|

|

|

|

| トルストイ屋敷のガイドは 美人のお姉さん。ハラショー! |

この小さな書斎机から「アンナ・カレーニナ」「戦争と 平和」という文学史に輝く名作が誕生した |

狩猟に使われたトルス トイ愛用の猟銃 |

小柄だったようで寝室の ベッドは随分小さかった |

|

|

|

| トルストイ屋敷からさらに林の奥へ分け入る | 100mほど進むと何かが見えてきた | なんと!この草ボーボーの盛り土がお墓だった! |

|

|

|

| トルストイの墓前には無数の花束が並んでいた! “ヤースナヤ・ポリャーナ”は「森の中の明るい草地」の意 |

「何かしら?」そんな感じで女の子が不思議そうに見ていた |

「ダーッ!素晴らしい作品を有難う ございます!」たまらず土下座! |

|

|

|

| 帰途、車の底の方からカラカラと異音が聞こえ始め、160kmで車体は震えているし「何か異変では?」と 点検を提案した。路肩でチェックしたけど問題は見つからず「日本人は心配しすぎだぜ」とウラジミール。 車が多い道でも車間距離ゼロで100kmオーバー。往復の7時間は死兆星が見えていたハズ |

ゴソゴソと片手運転を するので、ハラハラしてたら 飴玉を出してくれた(笑) |

出発から11時間半。午後9時、モスクワに無事 帰還!フーッ、ウラジミールさん、ガイドのヴォン さん、スパシーバ(有難う)!※9時でもまだ明るい |

| “長い年月会わずにいた恋人の顔を見ると、最初は別れていた間に生じた外見的な変化に驚かされるものの、やがて少しずつ、何年も前と全く同じにものになっていき、やがて他に二つとない、その人だけの精神的個性の表情だけが浮かび上がってくる”(『復活』) “我々は刑法を活用する前に、囚人を罰する前に、こういう不幸な人間が作られていく環境そのものを絶滅するように努めねばならない”(『復活』) “幸福な家庭はすべて互いに似通っているが、不幸な家庭はその内容が千差万別である”(『アンナ・カレーニナ』) 「教養とは一切のものから快楽を作り出すことだ」(『アンナ・カレーニナ』) 「(不倫を終わらす)解決法は二つしかないんだ。妻を殺すか、あの女を殺す。その他…あ、そうか、第三の道があった。自分を殺すんだ。そう、自殺だ。そうすれば二人を殺す必要もない」(『悪魔』) 世界文学史上の巨星。社会の不平等を批判したモラリストでリアリズム小説の大家。生涯にわたって世界の問題と向き合い、自らの道徳的完成を目指した求道者。家系は名門の地主貴族で、1828年にモスクワ南部の領地ヤースナヤ・ポリャーナに生まれる(四男)。2歳で母を失い、9歳で父と死別し、親戚の元に身を寄せる。モスクワに出てルソーの啓蒙思想に触れた彼は、19歳の時に大学を中退し、領地に戻って農奴の生活を向上させようと奮闘する。しかし、既得権益を持つ地元有力者たちの抵抗にあい、計画はことごとく頓挫する。挫折を経験したトルストイは自暴自棄になり、モスクワに戻ると何一つ仕事をせず、勉強もせず、女性を追いかけ、享楽と荒廃の日々を送る。

1851年(23歳)、自堕落な放蕩生活の中で“このままではダメだ”と思い至った彼は、兄の助言に従い精神を叩き直す為に軍へ入隊する。トルストイは砲兵隊に配属され、クリミア戦争や辺境の異民族との戦いで何度も実戦を体験し、そこで生と死について深く考察するようになる。戦闘の合間にペンをとり始めた彼は、1852年(24歳)に自伝小説『幼年時代』を執筆。続けて2年おきに『少年時代』、『青年時代』を完成させた。内面の葛藤を正直に吐露したこれらの作品は、世間で高い評価を受ける。 1856年(28歳)、ロシアはクリミア戦争で英・仏・伊・トルコの連合軍に敗北。両軍の死者は、連合軍の7万人に対し、ロシア側は無謀な作戦計画の結果、2倍近い13万人にのぼった。トルストイは自らの体験を元に『セバストポリ物語』を執筆。そこでは、最前線の過酷な状況を何も知らない軍上層部が、安全な場所から英雄気取りで命令している愚かさを告発した。また、死と隣り合わせの戦地で神や信仰について思索した彼は、宗教の本当の役割は“死後の幸福”を約束することではなく、生者にこの世の幸福を与えることこそが重要と考えるようになる。 戦争後にペテルブルクで生活していたトルストイは、以前に失敗した農奴の生活改善に再び関心を寄せていく。軍を退役して29歳、33歳と2度ヨーロッパを訪れ、ドイツやフランスの教育環境を視察し、領地(ヤースナヤ・ポリャーナ)の村に学校を建設した。農民教育の重要性を訴えた雑誌も創刊したが、官憲はトルストイを“農奴に同情的すぎる危険思想の持ち主”と見なし、家宅捜索を行ない雑誌を握り潰した。 1862年(34歳)、宮廷医の娘ソフィア(18歳)と結婚し、多くの子宝に恵まれる。幸福で安定した暮らしはトルストイの創作欲を爆発させた。領地を運営する傍らで、1865年(37歳)から大長編小説『戦争と平和』の執筆を開始。世界文学史上の金字塔となるこの一大叙事詩を4年の歳月をかけて書き上げた。トルストイは半世紀前の対ナポレオン戦争を舞台に、559人もの登場人物の目を通して人間讃歌をうたいあげた。1875年(47歳)、『戦争と平和』完成の6年後、新たに近代心理小説の傑作『アンナ・カレーニナ』を書き始め、これを2年で完成させる。描かれたのは人妻でありながら青年将校と恋に落ち、社会道徳との狭間で苦しむアンナの葛藤。トルストイは自己犠牲こそ真の愛と訴えた。 その後、宗教的な迷いを真摯に告白する一方で、教訓的な物語を幾つも書き残し、1899年(71歳)には若い娘を傷つけて良心の呵責に苦しむ青年貴族の魂の再生を描いた最後の長編『復活』を完成させた。1901年(73歳)、第1回のノーベル文学賞の最有力候補として名前があがったことから、賞を授与するスウェーデン・アカデミーに「私に決まったら賞金はロシアで迫害されているキリスト教少数派(ドゥホボル教徒。平和主義で徴兵を忌避した)のカナダ移住費に回して欲しい」と手紙を送った。ところが、選考の最終段階でトルストイの無政府主義的な思想が問題になり、文学賞はフランスの詩人シュリ・プリュドムに与えられた。それまでトルストイは著作権を放棄して金銭を受け取っていなかったが、『復活』では原稿料を受け取り、それをドゥホボル教徒の移住費としてカンパした。 1904年(76歳)に日露戦争が勃発すると、トルストイは6月27日付のロンドン・タイムズに日露両国民に向けた反戦論文『思い直せ!』を発表した--「戦争はまたもや起こった。見よ、一方は一切の殺生を禁じた仏教徒であり、一方は世界の人々の兄弟愛を公言するキリスト教徒であるというのに。今や極めてむごたらしい方法で、互いに傷つけあい、殺戮を重ねようとしている。陸に海に、野獣の如く相手の隙をうかがっているのだ。なんという悪夢なのか」。

ロマノフ王朝の圧政や、自身を含めた支配層の偽善や自己中心主義を厳しく糾弾したトルストイ。彼は“神は教会ではなく心の内にいる”など、腐敗した教会も手加減せず批判したので、ロシア正教会はトルストイを破門した。トルストイは自己の理想に生活を近づける為に、贅沢はせず身の回りの物を必要最小限にきりつめ、財産を全て妻に譲り、菜食主義を貫き、野良着を着て自ら農作業を行ない、長靴も手作りだった。その生きる姿勢と文学は国外でも多くの人々に支持され、様々な人物が田舎のヤースナヤ・ポリャーナまで彼に会うために訪れた。 最晩年のトルストイは、主張してきた人類平等の概念と、(妻に譲った)トルストイ家の巨額の富に矛盾を抱き、“資産を放棄しよう”と妻に訴える。しかし、この決意は猛反対にあい、実行に移せないまま口論の繰り返しになっていく。そして1910年11月の寒い夜、理想と現実の間で引き裂かれそうになったトルストイは心の安らぎを求めて家出をした。部屋にはドストエフスキーの遺作『カラマーゾフの兄弟』が読みかけのまま残された。 既に82歳になっていた彼は3日後に肺炎になり、それから1週間後の11月20日、故郷から200km離れた寂しい田舎駅アスターポボで息絶えた。最後の言葉は「真理を…私は熱愛する…なぜあの人たちは…」。 ヤースナヤ・ポリャーナに戻ったトルストイの棺は、彼を慕う農民たちに担がれた。モスクワから多くの市民が鉄道で葬儀に向かおうとしたが、ロシア政府はトルストイの反逆精神が広がることを恐れて、臨時列車の運行を許さなかった。それでも1万人を超える参列者が集まり、“聖人”に最後の別れをした。 ※トルストイ夫人は夫の死の9年後に同じく肺炎で他界する。彼女は死の間際に、娘に対し夫の家出のことを詫びた。「あの頃の私は自分の心がどうかなっていたの…ごめんね」。

※「少しの無駄もなく、全体の構図も、細部の仕上げも、一点非の打ち所のない作品、それが“アンナ・カレーニナ”だ」(トーマス・マン) ※「トルストイは自分では無政府主義者だと名乗らなかったが、その立場は無政府主義的であった」(クロポトキン)

※トルストイの最後の手紙は若きガンジーに宛てたもの。この頃ガンジーはインド独立運動の前に南アフリカで非暴力闘争をしていた。

「無抵抗と呼ばれている行為は、愛の法則に他なりません。愛は人間の生活の最高にして唯一の法則であり、この事は誰でも心の奥底で感じていることです。私たちは子どもの中にそれを一番明瞭に見出せます。愛の法則はひとたび抵抗という名の元での暴力が認められると、無価値になり、そこには権力という法則だけが存在します。私はこの世の果てと思われるトランスヴァールでの貴方の活動こそ、現在世界で行われている、あらゆる活動の中の最も重要なものと思います」

※今もロシア正教会からのトルストイの破門は取り消されていないという。(参考文献一覧) |

★チェーホフ/Anton Pavlovich Chekhov 1860.1.29-1904.7.15 (ロシア、モスクワ 44歳)2005

Novodevichy Cemetery, Moscow, Russian Federation

|

| めっさハンサム!医者であり作家。貴婦人の黄色い声が聞こえてきそう |

|

|

|

| こちらの写真は優しい表情でいかにも人が良さげ(32才) | トルストイとの貴重なツーショット | 44歳の若さで他界 |

|

|

|

|

| チェーホフの家博物館(モスクワ) | 愛用の鞄や眼鏡を展示 | チャイコフスキーからの手紙 | ピアノはロウソクの燭台付き。夜も弾ける |

|

|

|

| 当時のまま保存されている書斎 | 奥に見えるのが寝室 | 博物館の受付さん。眼鏡を外してパチリ |

|

|

|

| こちらはペテルブルグのロシア 文学博物館にあった遺品 |

チェーホフの墓は白壁で家の形をしていた |

鉄柵の外からでも ヒシッとくっつける♪ |

| 「やがて新しい生活の朝焼けが見え始め、真理が勝利をおさめ、そして我々に運が向いてくるでしょう!僕はそれを待たずにくたばるでしょうが、その代わり誰かのひ孫たちがそれに巡り会うんだ。僕は彼らに心からの挨拶を送って喜ぶ。彼らのために喜ぶ!進め!友人たちに神助あれ!真理ばんざい!」(『6号室』) 「ストア学派(禁欲主義者)は富や生活の便宜に心を惹かれるな、苦しみや死を軽蔑せよと説教したが、大多数の者には何が何だか分からない。だって彼らは一度も富を知らず生活の便宜も知らなかったのだから。それに苦しみを軽蔑すべきだということは、彼らには生活そのものを軽蔑すべきだということになったから、生活を重荷に感じたり、憎んだりは出来ても、軽蔑することは出来ないのだ」(『6号室』) 1860年、ウクライナの商家に生まれる。16歳の時に父が経営する雑貨店が倒産し、一家は夜逃げ同然にモスクワへ移住する。モスクワ大の医学部に進学したチェーホフは、家族を養う為に在学中から新聞、雑誌に多数のユーモア短編を発表した。1884年(24歳)、卒業して医師の資格を得るが、結核を患って体調が安定せず、また発表した短編が好評だったことから、医師の道を進まず文筆業を選んだ。26歳、老作家から“ユーモア短編で才能の無駄遣いをせず、ちゃんと文学作品を書け”と激励され、この言葉に従って長編戯曲を書き始める。翌1887年(27歳)、初の本格的戯曲『イワーノフ』が完成。モスクワの初演は不発だったが、ペテルブルグでは大ヒットし、チェーホフの名も広く知られるようになった。

1890年(30歳)、チェーホフは極東流刑地の実態調査のため、約3ヶ月にわたってサハリンに滞在。5年後にルポルタージュ『サハリン島』を刊行し、過酷な島の様子を“地獄”と告発した。この本は大きな反響を呼び、ついにはロシア政府が待遇改善に動き出す。この取材を通してチェーホフは様々な社会問題に関心を寄せていった。

1895年(35歳)、ロシア知識階級の虚無感を描いた戯曲『かもめ』が完成。翌年の初演は大ゴケだったが、1898年に名演出家スタニスラフスキー率いるモスクワ芸術座が再演すると大ヒット。チェーホフの名声は益々高まった。劇作家チェーホフ&演出家スタニスラフスキーのタッグはその後も続き、1897年(37歳)に『ワーニャ伯父さん』、1901年(41歳)に『三人姉妹』が初演される。チェーホフは『三人姉妹』で次女マーシャを演じた女優と結婚した。 一方、結核は徐々に悪化しており、1898年(38歳)に黒海沿岸の温暖なクリミア半島ヤルタに転地療養する。翌年、『可愛い女』『犬を連れた奥さん』などの短編が書かれた。

1904年(44歳)、代表作となる『桜の園』が初演される。チェーホフが多くの作品で描いたのは、現実を直視せず、過去の栄光にすがる没落貴族の哀愁や、知識階級の現実に対する無力。これらが日常生活を通して淡々と綴られる。事件らしい事件は何も起きず、時間の経過と共に朽ち果てていく人々。孤独の悲しみがセリフを通してではなく、むしろ無意味な会話の長い間(ま)からジワジワと伝わってくる。 チェーホフの結核はさらに酷くなり、『桜の園』上演と同年に治療のため訪れたドイツの保養地で息絶える。享年44歳。最後の言葉は「イッヒ・シュテルベ(私は死ぬ)」。遺骸はロシアに運ばれ、モスクワのノヴォデヴィチ墓地に埋葬された。

チェーホフはロシアの文豪の中でもズバ抜けて作品数が多い。短命を意識していたのか、とにかく書き続けた。しかも、そのいずれもがユーモアと緊張感をたたえ、一定レベルの質を保っている希有な作家だ。戯曲も短編小説も、人間の心の動き、内面のドラマを叙情的に記した名品であり、根底には作者の良心と優しさが見て取れる。

僕らはチェーホフが希望と共に祝福(挨拶)を贈った“新しい生活”を生きる人類に、少しずつでも近づいていると信じたい! 「治療するなら病気でなく、病気の原因を直すべきです。病院とか学校とか図書館とか救急箱とかは、現在の体制下では人間の奴隷化に役立つだけです。民衆は大きな鎖でがんじがらめに縛られているのに、あなた方はその鎖を断ち切ろうとせず、新しい鎖の輪を付け加えているに過ぎない」(『中二階のある家』) 「幸福な人間が良い気分でいられるのは、不幸な人々が自己の重荷を黙々と担ってくれているからに過ぎないんだし、この沈黙なしには幸福なんてありえない。これは社会全体の催眠術じゃありませんか」(『ともしび』) 「本当の生活がない以上、幻に生きるほかはない。とにかく、何もないよかましだからね」(『ワーニャ伯父さん』) ※モスクワ芸術座は『かもめ』の上演成功を記念して、かもめの絵をシンボル・マークにした。 |

|

| チェーホフ博物館の近所の陽気なサンドイッチ屋さん |

※外部リンク〜ボリショイ雑貨(チェーホフ作品の名セリフTシャツ屋。セリフのチョイスが心憎い。こういう

「文学名セリフTシャツ」を作るメーカーがもっと増えて欲しいという願いを込めてリンク支援)

★ゴーゴリ/Nikolai Vasilievich Gogol 1809.3.31-1852.3.4 (ロシア、モスクワ 42歳)2005

Novodevichy Cemetery, Moscow, Russian Federation

|

|

|

| ペテルブルグのロシア文学博物館にあった肖像画、自筆手紙(絵も上手かったようだ)、逝去時の様子など | ||

|

| 重厚な墓に立派な胸像が載っていた |

| ロシアのリアリズム文学の創始者。ウクライナの小貴族の家に生まれ、19歳でペテルブルクの下級官吏となる。文学青年の彼は22歳でウクライナの農村生活を描いた小説を発表し、生き生きとした人物描写とユーモアで脚光を浴びる。1836年(27歳)、官僚社会の愚かさを笑い飛ばした風刺喜劇『検察官』を発表。これは現代に至るまでロシア戯曲の最高傑作と讃えられている。翌年、親交があり敬愛していた10歳年上のプーシキンが決闘で死に衝撃を受ける。 31歳、ゴーゴリは虐げられた者、社会的弱者に人間愛を抱き、彼らの怒れる代弁者として、『外套』では善良な小役人の死を描く。そして、旅先のローマで1842年(33歳)にロシア社会の腐敗を暴いた代表作『死せる魂』第1部を書き上げた。その後、第2部の執筆中に主人公の魂の救済をどう描くかでノイローゼになり(理想のロシアと現実にギャップがありすぎた)、1845年(36歳)に原稿を焼き捨てる。39歳のエルサレム巡礼で前向きになったゴーゴリは執筆を再開、4年後に第2部が完成。ところが1人の神父から内容を酷評されて再び原稿を焼却し、10日間の断食の末にモスクワで悶死した。最後の言葉は「梯子(はしご)を…梯子を…」。 ※この神父はとんだ馬鹿野郎だ!酷評しなければゴーゴリは命を絶たなかったし、そのまま第2部、第3部も出版されていた。天才作家を死に追いやったことを反省すべし! ※ちょっち、同性愛的傾向があった。 |

★サマセット・モーム/Somerset Maugham 1874.1.25-1965.12.16 (イギリス、カンタベリー 91歳)2005

Ashes buried beneath a rose bush near the Maugham Library, Canterbury Cathedral, Canterbury, England.

本名:William Maugham

|

| モームの外見はマフィアのボス。ドン・モーム! |

|

|

|

| カンタベリーはとても美しい街 |

キングス・スクールのモーム図書館 |

図書館のバラの花壇に 彼の遺灰が撒かれた |

| パリ生まれ。10歳で両親を亡くし英国にいる叔父に引き取られた。その後ドイツと英国で医学を学び医師の資格を持つが作家を志す。皮肉屋だったが読みやすいシンプルな文体と語り口の巧さで人気を博した。1915年(41歳)、写実主義小説の傑作でモームの代表作となった自伝的小説『人間の絆』を発表。1919年(45歳)、画家ゴーギャンをモデルに芸術家が一般社会で生きていく苦悩を描いた『月と6ペンス』を完成させる。短編にも優れた作品を多く残し、1921年(47歳)の『葉のそよぎ』には名作『雨』『赤毛』が収められている。最後の30年は作家活動をほとんどやめ、旅行に明け暮れた。享年91歳と長寿だったが同性愛者ゆえ独身だった。 「描かないではいられないんだ。自分でもどうにもならないのだ。水に落ちた人間は、泳ぎが上手かろうと拙かろうと、そんなこと云ってられるか」(『月と6ペンス』) 「だって僕のしたことは全てそうするよりほかなかったのだとすれば、後悔しようにも、しようがないじゃないか?」(『人間の絆』) “人間が求めているものは、明らかに快楽であり、幸福なんぞ求めてやしない”(『人間の絆』) “あらゆる屈辱よ、来らば来れ、むしろそれに直面することによって、いわば運命の手に挑んでいるのだという、一種奇妙な気持を感じていた”(『人間の絆』) 「人生への準備には、もううんざりした。今こそ、生きてみたいんだ」(『人間の絆』) ★モームが選んだ『世界十大小説』 メルヴィル『白鯨』、ヘンリー・フィールディング『トム・ジョウンズ』、ジェーン・オースティン『高慢と偏見』、スタンダール『赤と黒』、バルザック『ゴリオ爺さん』、チャールズ・ディケンズ『デイヴィッド・コパーフィールド』、フロベール『ボヴァリー夫人』、エミリー・ブロンテ『嵐が丘』、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』、トルストイ『戦争と平和』 「イギリスで美味しい食事を取るならば3食朝食を食べるべき」(モーム) |

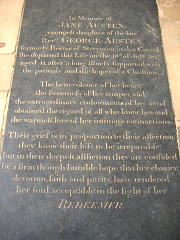

★ジェーン・オースティン/Jane Austen 1775.12.16-1817.7.18 (イギリス、ウィンチェスター 41歳)2005

Winchester Cathedral, Winchester, England

※没年は7.28説アリ

|

|

| 当時では珍しい女性作家。 ユーモアのセンスも抜群だった |

ジェーンが住み、 そして亡くなった家 |

|

|

|

| 壁の金ピカのプレートはただのメモリアル。 手前の太っちょオジサンが見てるのが墓! |

彼女の名が刻まれている だけに勘違いしやすい |

こっちの地味な方が本当の墓 |

|

“虚栄心と自尊心は別のものだ。人は誇り高くても虚栄心を持たぬことがある。自尊心は自分の自分自身に対する意見の問題だが、虚栄心は他人の自分自身に対する意見と関わりがあるのだ”(『高慢と偏見』)

「君の心の庭に忍耐を植えよ、その草は苦くともその実は甘い」(ジェーン・オースティン) ユーモアとウィットに富み、格調高く文章を綴った天才ストーリーテラーで、当時はまだ珍しい女流作家だった。卓越した人間観察力を持っていた彼女の作品は、心理写実主義の頂点を極め、近世英国文学を代表する作家となった。どの作品も田舎の中流社会の出来事を描いたものばかりで、歴史上の英雄や戦争が出て来たり、都会を舞台にしたものはない。毒舌家のサマセット・モームをして「大きな事件も起きてないのに、ページをめくる手が止まらない」と言わしめた。 1775年、英国南部ハンプシャー生まれ。父親は牧師で、オースティンは8人兄弟の7番目。家族を愛していた彼女は、皆を楽しませたくて子ども時代から小説を書いていた。26歳の時に生涯に一度の恋を体験するが成就せず、翌年に6歳年下の男性から求婚されるが性格が合わず断った。1811年(36歳)、風刺小説『分別と多感』を刊行。そして1813年(38歳)に代表作となる『高慢と偏見』を発表する。物語は5人姉妹の理想の夫探し。「第1印象」だけで“高慢”な男と決めつけていた女主人公の“偏見”が消えていくさまを、細かな日常描写を通して書き上げた圧巻の心理小説。脇役まで含めた全登場人物がまさに目の前で呼吸している。あらゆる個性が詳細に描き出されており、それらは愛を持って風刺され、面白可笑しく綴られている。いずれも20代前半に書き上げており、完成から出版まで15年以上もかかった苦労の末の刊行だった。 オースティンは作品がなかなか出版されないため、失意に打ちのめされ12年間も新作を書かなかったが、刊行後に人気を得たことで気持ちを取り直し(後の英国王ジョージ4世までが彼女の作品の愛読者だった)、1815年(40歳)にこれまた傑作の誉れが高い『エマ』を発表する。こうした作品は全部名前を隠して“BY

A

LADY”(ある女性)の匿名で出版したので、近所の村人さえ彼女が作家であることを知らなかった。

穏やかな人生を送っていたオースティンだったが、『エマ』刊行の翌年に副腎機能が低下するアジソン病に感染。年が明けて療養のためにウィンチェスターに移るが2ヶ月後に他界する。享年41歳という短い生涯だった。1年後、『ノーサンガー僧院』『説得』が刊行される。墓はウィンチェスター大聖堂。 男性の作家には書けない、繊細な女性心理の文字表現。作品の人気は衰えず、死の100年後には未完の作品まで出版。近年でも映画の原作で引っ張りだこ。『分別と多感』は“ある晴れた日に”(アン・リー監督)のタイトルで1995年に公開。『エマ』は5回も映画化され、『高慢と偏見』にいたっては6回も映像化されている。最近ではキーラ・ナイトレイが主演した“プライドと偏見”(2005)が有名。 2003年にBBCが英国人75万人に“最も好きな小説は何か”とアンケートした際、第1位が映画“ロード・オブ・ザ・リング”の原作『指輪物語』(ちょうど完結編が公開中だった)で、そして第2位がジェーン・オースティンの『高慢と偏見』だった!発表から200年後も経つのに、こんなにも愛されている!ちなみに第5位が『ハリー・ポッター』、7位が『くまのプーさん』。映画『ユー・ガット・メール』の中でメグ・ライアンは『高慢と偏見』を200回も読んでいた(笑)。 ※「Jane Austenは写実の泰斗(たいと=権威)なり。平凡にして活躍せる文字を草して技(わざ)神に入る」(夏目漱石)

|

★ツルゲーネフ/Ivan Sergeyevich Turgenev 1818.11.9-1883.9.3 (ロシア、ペテルブルグ 64歳)2005

Volkovskoye Memorial Cemetery, Saint Petersburg, Russian Federation

|

| 青年期から晩年まで肖像が残っている |

|

|

|

| ペテルブルグ中心街から44番のトラムで向かう |

墓地の入口。トラムの停留所からすぐ |

これがロシア語の墓地名なので、 メモってから墓参に行って下さい! |

|

|

| 都会の中だけど、緑に囲まれた素晴らしい環境 | 墓の上には存在感のあるツルゲーネフ像が立つ |

|

1818年、中部ロシアのオリョールに生まれる。父は軍人、母は貴族。子どもの頃に母親の領地で貧しい農奴たちが虐待され、過酷な生活を送っているのを目撃。貴族でありながら社会変革の必要性を強く感じるようになる。1843年(25歳)、詩作活動が批評家に認められる。同年、人気オペラ歌手ポーリーヌ・ガルシア=ヴィアルドに一目惚れした彼は、彼女が人妻で子どもがいるにも拘わらず、後を追ってパリに居を構えた(その後、晩年までロシアとの往復の日々が続く)。この出国にはツルゲーネフ曰くもうひとつの理由があった。彼は後年次のように回想している--「私は自分の憎むものと同じ空気を呼吸することが出来なかった。それには性格の強さが足りなかったのであろう。私は敵に対してより強い打撃を加えるために、自分の敵から遠ざることが必要であった。その敵とは他ならぬ農奴制度である」。

1852年(34歳)、農奴が貧困の中でも美しい魂を失わずに生きる姿を、温かい視線で描いた処女短編小説集『猟人日記』を刊行。同作は世間から高く評価されたが、作品中で農奴制を批判したことで権力に睨まれ逮捕される。直接の罪状は、彼が書いたゴーゴリへの追悼文が“不穏当”であるとした検閲法違反。ツルゲーネフはペテルブルグ要塞監獄に1ヶ月投獄され、その後も流刑同然に2年間領地から出ることを禁じられた。結果的に彼が自由と引き換え書いた『猟人日記』は、9年後の農奴制廃止(1861)に多大な影響を与えていく。

その後、1860年(42歳)に恋の苦しみを描いた『初恋』を、1862年(44歳)に新旧の世代間の対立を描いた代表作『父と子』を発表し、名文家としてその名を不動のものにする。彼は『父と子』に、古い道徳や世の権威を全て否定した無神論者の医学生バザーロフを登場させ、“ニヒリスト”(信仰や道徳を全て否定する者)という言葉を初めて使用した。 進歩的な思想を持っていたツルゲーネフは、西欧文化の長所を導入してロシア全体の生活を改善すべきと考え、1871年(53歳)以降は本格的にパリに居を定める。1883年、脊髄癌を患いパリ郊外のブージバルで逝去。享年64歳。亡骸はペテルブルグに戻った。 ※二葉亭四迷が『猟人日記』を日本に初めて紹介。

「僕は、こんなに早く死ぬとは思わなかった。これは、正直言って、実に不愉快な偶然だ」(『父と子』) 「僕は毎晩庭のはずれにある菩提樹に逢引にかよった。彼女のその幹を抱くとまるで自分が自然界をことごとく抱きしめ、そして、自然界がそっくり入り込んでくるように思えて、胸がふくらみうっとりしたのです」(『ルージン』) |

★ボーヴォワール/Simone de Beauvoir 1908.1.9-1986.4.14 (パリ、モンパルナス 78歳)1989&02&09

Cimetiere de Montparnasse, Paris, France

|

|

|

| 良い笑顔! | ボーヴォワール、サルトル、チェ・ゲバラ!すごい顔ぶれ! | カフェにて |

|

|

| サルトルは生涯のパートナー。お墓も一緒 | 晩年の2人 |

|

|

|

| 1989 初巡礼! | 2002 名前の部分は横型(五角形) | 2009 名前の部分が縦型になっていた!初巡礼から20年が経ち、墓も変化している |

|

「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」(『第二の性』)

小説家で実存主義者。フェミニストとして女性の解放を強く訴え、作品はジェンダー論の先駆けとなった。ソルボンヌ大学で哲学を専攻し、1929年(21歳)、フランスで最難関の教授資格試験に2番で合格。トップをとったのは3歳年上のサルトルだった。2人は急速に親しくなり“契約結婚”を結び、生涯にわたってベスト・パートナーとなる。彼女は自伝に「今まで彼と共に過ごさなかった日々が、まったくの時間の浪費に思えた」と記す。

※サルトルとボーヴォワールの“契約結婚”…互いに他の異性との恋愛も認めるが、どちらかが会いたくなった時は優先的に会うこと。サルトルは様々な女性と噂になったが、他界するまで50年間彼女との約束を守った。 卒業後に2人は教員になるが、1943年(35歳)、ボーヴォワールは処女小説『招かれた女』で成功を掴み、以降は文筆業に集中する。翌々年、サルトルも教壇を降りて思想誌の雑誌編集長となった。ボーヴォワールの代表作は1949年(41歳)に発表した『第二の性』。彼女は社会の中の女性の役割をあらゆる角度から分析し、性差別が構造として存在している実態を指摘。社会が求める“女性らしさ”に束縛されるべきではないと主張した。 その後、1954年(46歳)に刊行した『レ・マンダラン』でゴンクール賞(仏で最も権威のある文学賞)を受賞。1980年(72歳)、サルトルが他界。その6年後に彼女も旅立った。享年78歳。モンパルナス墓地の正門近くで2人は同じ墓に眠っている。 |

★ユゴー/Victor Hugo 1802.2.26-1885.5.22 (パリ、パンテオン 83歳)2002

The Pantheon, Paris, France

|

| 波乱に富んだ人生を送ったロマン派の巨人、ビクトル・ユゴー |

|

|

| パリのパンテオンにあるユゴーの棺。パンテオンは国葬、もしくはそれに 準ずる功績を残した者だけが眠ることを許されるフランスの聖地だ |

| 人道主義の詩人・作家。1802年、仏東部ブザンソンに生まれる。父はナポレオン軍の将軍。少年期から詩作に励み、15歳でフランス学士院から詩が表彰される。1822年(20歳)、処女詩集を出版。続けて小説や詩集、史劇を次々と発表し、それらに魅せられた若い作家・芸術家がユゴーの元に集まり、彼はロマン派の総大将になっていく。一方、権力者への皮肉が含まれた戯曲などは検閲の圧力で上演禁止となった。 ユゴーの名が一般にも広く知られるようになった作品は1831年(29歳)に発表した歴史小説『ノートルダム・ド・パリ』。1843年(41歳)、まだ19歳の長女が事故によりセーヌ川で溺死し、悲嘆に暮れたユゴーは約10年間も新作を発表しなくなる(ただし後述する『レ・ミゼラブル』を1845年から書き始めている)。1851年(49歳)、ナポレオン3世によるクーデタに抗議してベルギーに亡命。4年後に英国領ガーンジー島に渡った。 1862年(60歳)、この島でユゴーの代表作となる長編小説『レ・ミゼラブル』が完成する。誠実な心を持つジャン=パルジャンの生涯を綴った執筆17年に及んだ大作。ユゴーはこれまでも作品を通して社会の腐敗や内政を批判してきたが、『レ・ミゼラブル』でも世の不正義を痛烈に糾弾した。この作品の売れ行きが気になったユゴーは出版社へ「?」とのみ書いた世界一短い手紙を送った。返事もまた短い「!」のみ。『レ・ミゼラブル』は完売続出の大ベストセラーになった。 「ああ、最後の苦難、もっと適切に言えば、唯一の苦難とは愛する者を失うことなのだ」(『レ・ミゼラブル』) 「第一歩は何でもない。困難なのは、最後の一歩だ」(『レ・ミゼラブル』) 1870年(68歳)、ナポレオン3世の第2帝政が崩壊すると、15年間の亡命生活に終止符を打ち祖国に戻る。帰国したユゴーは共和主義のために戦った英雄として上院議員に選出された。彼は政治活動の傍らで執筆を続け、1885年にパリで他界。享年83歳。熱い情熱で理想主義社会を目指し、パリ市民に愛された文豪は国葬となった。遺体は凱旋門の下に安置され、ユゴー本人の遺志で貧困者用の霊柩車で埋葬先のパンテオンに運ばれた。 ※ユゴーは日本で小説家として有名だけど、本国ではフランス最高の「詩人」として認知されている。最大傑作は原始時代から現代まで人類史を歌った壮大な叙事詩『諸世紀の伝説』。 ※ミュージカル『レ・ミゼラブル』は素晴らしい作品。レビューはこちら。 |

|

| ユゴーは絵も上手かった。これはインクでルクセンブルク・フィアンデンの町並みを描いたもの |

★スタンダール/Stendhal 1783.1.23-1842.3.23 (パリ、モンマルトル 59歳)2002&09

Cimetiere de Montmartre, Paris, France

本名:Marie Henri Beyle

「恋とは一輪の愛らしい花である。だが、それを摘むには危険な崖のふちまで行く勇気を持たなくてはならない」(スタンダール)

|

|

||

| 2002 |

2009 花が増えていた |

イタリア語の墓碑銘には有名な「生きた、書いた、愛した」 実際の順番は「書いた、愛した、生きた」 |

|

| 本名マリ=アンリ・ベール。フランス、グルノーブル生まれ。徹底した緻密な心理分析と背景描写により、バルザックと並ぶ近代写実主義小説の先駆者となった。 父は王党派の弁護士。7歳の時に母が他界し、父が原因と思い込み憎む。1800年、17歳の時にナポレオンのイタリア遠征軍に陸軍少尉として参加しミラノの土を踏んだ。彼は明るい陽光のイタリアの風土に心酔し、5歳年上の人妻に夢中になった。23歳から陸軍省の外交官として活躍。 1812年(29歳)、ナポレオンのモスクワ遠征に従軍するも冬将軍に襲われ敗北。その2年後に帝政は崩壊し、失職したスタンダールは愛するミラノに亡命し、芸術論や旅行記などの著述活動を開始する。35歳のときにミラノのマチルダ嬢を熱烈に愛したが失恋する。 1821年(38歳)、イタリア北部を支配するオーストリアから“独立運動派の危険分子”とみなされスタンダールはミラノから追放され、フランスへ帰国する。彼はミラノ時代に数々の手痛い失恋を経験し、その体験を元に1822年(39歳)に『恋愛論』を発表した。この『恋愛論』は10年間で17部しか売れなかった。 1830年(47歳)、七月革命が勃発。自由主義者かつイタリア通のスタンダールはフランス領事に抜擢されてイタリアに赴任し、ローマ近郊(教皇領チヴィタヴェッキア)に駐在する。同年、貧しい青年ジュリアン・ソレルが野心の為に自滅していく長編小説『赤と黒』を発表。 1836年(53歳)、自伝『アンリ・ブリュラールの生涯』を脱稿。この自伝は「おお、1880年の読者たちよ!」と呼びかけており、50年後の未来の読者に向けて書いている。自作を評価しない同時代人を相手にせず。 この年から3年間の休暇をとりパリに戻る。『パルムの僧院』の執筆を開始。 1839年(56歳)、『パルムの僧院』を完成させる。 1842年3月、休暇でフランスに戻った際にパリの街頭で脳卒中を起こし、常宿のホテルへ担ぎ込まれた。翌日(2日後?)の23日に息を引き取る。享年59歳。24日にノートルダム・ドゥ・ラソンプシオン教会で葬儀が執り行われた。 独身ということもあり、埋葬に立ち会ったのは、『カルメン』の作者プロスペル・メリメ(1803-1870)などわずか3人のみ。 墓碑銘に彫られた言葉は「ミラノ人アッリゴ・ベイレ 書いた、愛した、生きた」。アッリゴ・ベイレは本名アンリ・ベールのイタリア語読み。“ミラノ人”というのも、イタリアをこよなく愛したスタンダールらしい。彼は遺書の中で、「VISSE,SCRISSE,AMO(生きた、書いた、愛した)」と刻むよう願ったが、なぜか「SCRISSE,AMO,VISSE(書いた、愛した、生きた)」に順番が変わってしまった。 時代の反逆児を描いたスタンダールの作品群を、4歳年上のバルザックは高く評価していたが、当時の人々はほとんど注目しなかった。スタンダールは自分の作品を理解できるのは未来の“少数の幸福な読者”と考え、前述したように後世の人間に向けてペンを握っていた。実際、スタンダールの評価が高まったのは半世紀も後(19世紀末)のことだった。 「“パルムの僧院”はこれまでで最も偉大なるフランス小説だ」(アンドレ・ジード/1869-1951) “すべて恋愛は4つに分類される。情熱恋愛、趣味恋愛、肉体的恋愛、虚栄恋愛がそうだ”(『恋愛論』) “久しい以前から、人生が僕には堪え難いものになっていますので、このたび終止符を打つことにしました”(『赤と黒』) “牢獄にいて一番の不幸は、扉にこちらから鍵がかけられないことだ”(『赤と黒』) 「愛は罪かしら」「愛さぬこそ罪だ」(『パルムの僧院』) |

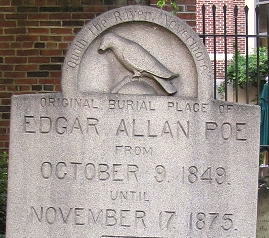

★ポー/Edgar Allan Poe 1809.1.19-1849.10.7 (USA、ボルチモア 40歳)2000&09

Westminster Burial Ground, Baltimore, Baltimore city, Maryland, USA

「私は夜そのものの為に夜を溺愛する」(ポー)

|

|

|

|

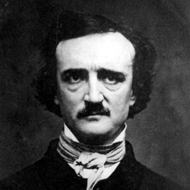

| 最期は行き倒れに… |

ポーが眠るボルチモアの教会 |

8時半でまだ門が閉まっていた。 必死こいて隙間から撮影。すると… |

「本当は9時からだけど可哀相 だから開けてやるよ」。感動! |

|

|

|

| 2000 | 2009 | バラの束が供えられていた |

|

|

|

| 墓にあったポーの肖像レリーフ |

これは墓地の奥にある移転前の旧墓 |

長詩『大鴉』にちなんでか、本来は不吉と されるカラスが墓に。さすがはポー |

| 推理小説の父。探偵小説というジャンルをつくりだした怪奇短編小説の元祖。アメリカの作家・詩人・評論家で短編小説の巨匠。1809年1月19日、マサチューセッツ州ボストンに生まれる。アイルランド系の両親は旅役者だったが、1歳の時に父が蒸発、2歳の時に母が結核で他界し3歳で孤児になり、彼の名付け親でバージニア州リッチモンドの富裕な貿易商ジョン・アランにひきとられ養子となる(アランは結婚していたが子どもがいなかった)。ポーは6歳でアラン家と渡英し、アランの故郷スコットランドで初等教育を受け、11歳で帰国したのちも私立学校でフランス語、ギリシャ語、ラテン語や古典文学の教育をうけ、まもなく詩作を始めた。

1826年、17歳でヴァージニア大学(元大統領トマス・ジェファーソンが設立・総長)に入学するが、学業成績は極めて優秀であるにもかかわらず、失恋もあり深酒とトランプ賭博にあけくれた。腹をたてた養父アランから、賭博の借金の肩代わりを拒否され、1年たらずで退学する。 1827年(18歳)、養父から強いられて事務員として働くも嫌気がさしてやめ、ボストンに逃げる。偽名でアルバイトをして生活費を稼ぎ、まもなく陸軍に入った。一方で40ページの処女詩集『タマレーン』を匿名で自費出版した。2年後にいったん除隊。 1829年(20歳)、養母の他界をきっかけに養父と和解し、陸軍士官学校に進学させてもらえることになった。長詩『アル・アーラーフ』が複数の雑誌に掲載されたことから世間の注目を集め、2番目の詩集『アル・アーラーフ』を出す。 1830年7月、ウェスト・ポイント陸軍士官学校に入学。ところがこの学校では詩も小説も読むことを禁じられていた。10月、義父は再婚するが、この結婚のことや、養父に婚外子がいたことでポーと口論になり、義父は彼を勘当した。 1831年(22歳)、意図的な怠業(酒や賭博にふける)を行なって軍法会議にかけられ、規則違反行為で放校処分となる。3番目の詩集『ポー詩集』を刊行。出版費用は士官学校の生徒のカンパで賄われ、一人につき75セントずつ、計170ドルに達したという。詩「眠る人」でまどろんだ気分を描く。「レノール」は若い女性の死を惜しんだ哀悼詩。ここまでの詩集は、出版するもまったく認められなかった。 その翌年、ジャーナリズムの活発なボルティモアに移り、叔母とその娘ヴァージニア・クレム(従妹/1822年8月15日-1847年1月30日)との同居生活を始めるも、暮らし向きはきわめてきびしかった。 1833年(24歳)、文筆で身をたてるべく貧窮のうちに短編小説を書き始め、『瓶の中から出た手記』が地元紙の懸賞小説に当選。最優秀作に選ばれ賞金50ドルを獲得した。彼はアメリカにおいて文筆だけで身を立てようとした最初の著名な作家であったが、常に貧窮の中にあった。 1835年(26歳)から2年間、文芸誌『サザン・リテラリー・メッセンジャー』の編集者をつとめた。ポーは有能な雑誌編集者・文芸批評家であったが、飲酒癖と痛烈な筆鋒のためトラブルを起こし、いくつもの出版社を渡り歩いた。 1836年(27歳)、9月にまだ13歳1か月の従妹ヴァージニアと結婚式をあげた。27歳と13歳の14歳差であり、幾人かの伝記作者は2人の関係は兄と妹に近いもので肉体関係を持たなかったと推定している。13歳はまだ結婚不可能であったが結婚誓約書には21歳と記された。その後の10年間のほとんどを妻は病床ですごし、ポーはフィラデルフィア、ニューヨークなど各地で文芸誌の編集にたずさわった。 1838年(29歳)、唯一の長編小説で事実と幻想とがいりまじって展開する『アーサー・ゴードン・ピムの物語』を発表。本作では科学的知見を取り入れ、ジュール・ヴェルヌら後世のSF作家に影響を与える。 1839年(30歳)、愛、自己分裂、病的心理などを主題とする複数のゴシック風怪奇小説『ベリナイシー』(1835)、『リジーア』(1838)、『ウィリアム・ウィルソン』(1839)、『アッシャー家の崩壊』 (同39) など25編を集めた『グロテスクとアラベスクなものの物語』2巻を発表。『アッシャー家の崩壊』では陰惨さが迫ってくるような雰囲気を強調した。 1840年(31歳)、新雑誌『グレアムズ・マガジン』の主筆編集者として迎えられ、ポーは自作を掲載し、1年半後には『グレアムズ・マガジン』は発行部数3万7000部を誇る、アメリカ最大の雑誌へと成長した。同年、のちに“探偵小説のレントゲン写真”と評された『群衆の人』を執筆。ロンドンで男が老人を追跡する物語(殺人事件は起きない)。 1841年(32歳)、ポーは詩人の道を志したものの、経済的な必要に迫られて収入の多い散文の分野に転向する。そして文学史上初の名探偵C・オーギュスト・デュパンが登場し、世界初の推理小説といわれる『モルグ街の殺人』を『グレアムズ・マガジン』で発表した。頭脳明晰な探偵デュパンの人物像は以後の推理小説における探偵の原型となり、ポーは近代推理小説の開祖となる。続けて“モルグ街”の続編『マリー・ロジェ事件のなぞ』(1842〜43)、『盗まれた手紙』(1844)を執筆。変わり者の探偵の超人的な観察力、密室殺人とトリック、事件の怪奇性、結末の意外性、相棒的友人の存在、同じキャラクターを出すことによるシリーズ化、物語前半で推理の材料を読者に提供し最後に推理を披露する構成などは、後世の作家にこのジャンルの約束事として継承されている。名探偵オーギュスト・デユパンが活躍する3作と、『黄金虫』『お前が犯人だ』を合わせた計5作は、現代の探偵小説の先駆けとなった。 1842年(33歳)、1月に妻ヴァージニアが自宅でピアノを弾いていた最中に喀血、結核にかかる。3月、渡米してきた3歳年下のチャールズ・ディケンズ(1812-1870)と面会する。酒量が増え、5月に『グレアムズ・マガジン』を辞める。同年、残忍さにみちた、ぞっとするような物語『落とし穴と振り子』を執筆。 1843年(34歳)、狂気の殺人者が無意識のうちに罪の告白にいたる『告げ口心臓』を発表。同年、暗号小説の草分けである埋蔵された宝捜しの推理小説『黄金虫』、異常心理を扱った『黒猫』を書く。ポーは創作上の最盛期を迎えた。 1844年(35歳)、ポーの作品が初めて多国語で紹介される。『ウィリアム・ウィルソン』がフランスに翻訳され、パリの新聞『ラ・コティディエーヌ』に分載された。 1845年(36歳)、週刊誌『イヴニング・ミラー』の記者として迎えられ、同誌に憂鬱と死の予兆に満ちた詩集『大鴉(おおがらす)』を発表し、文学的構成の完璧さ、印象的なテーマと韻律から話題となった。大鴉が唯一話す言葉「Nevermore(二度とない)」は後世の芸術家にインスピレーションを与えた。『大鴉』は絶賛を博し、各雑誌に次々に掲載されポーの名を高めたが、支払われた報酬はわずか9ドルだった。同年、推理小説『盗まれた手紙』を書く。 1846年(37歳)、妻を連れてブロンクス区にある木造家屋に転居。同年、不気味な復讐の物語『アモンティラアドの樽』を執筆。また、自作の詩の創作過程を分析した『構成の哲学』を書く。 1847年(38歳)、妻ヴァージニアは貧困の中で結核が悪化し、ニューヨーク郊外の木造家屋の中で24歳の生涯を閉じた。妻を失い、ポーの生活はすさんだものとなり、肉体もむしばまれていった。 1848年(39歳)、哲学的散文詩『ユリーカ』を書く。フランスでは象徴派の詩人シャルル・ボードレールがポーの作品を訳し始め、ヨーロッパにおいて定訳として扱われていく。ポーはフランス19世紀末の美意識に多大な影響を及ぼすことになった。ジード、ヴァレリー、モーパッサン他が影響を受け、マラルメはポーをよく理解するためロンドンに渡り、1875年には「大鴉」の翻訳をマネの挿絵入りで刊行している。 ※ポーの遺髪が入ったペンダントが慶応大学にある。当時、婚約者同士で髪の毛を贈りあう習慣があり、この年、6歳年上の未亡人セアラ・ヘレン・ホイットマンにポーが贈ったものだ。この婚約は、ポーが禁酒の誓いを破ったために破断する。 1849年、金属楽器に共鳴するかのような詩『鐘』を書き、リズムと音に対する感覚が鋭敏であることを示した。『アナベル・リー』で再び若い女性のために哀悼詩を書く。また、すぐれた詩論『詩の原理』や、6年分の批評集『マージナリア』をまとめる。 同年、ポーは仕事のためにリッチモンドに戻り、青年時代の恋人で未亡人となっていたエルマイラ・ロイスターと再会し、再三の求婚を経て婚約し、10月に結婚することになった。9月にポーは自選集の出版準備を始めニューヨークに向かう。リッチモンドを出て北上し、ボルティモアに数日滞在するなか、10月3日にポーはボルティモアの路上で泥酔し、錯乱しているところを発見され、病院に担ぎ込まれた。彼はなぜか他人の服を着ていた。そして4日間の危篤状態が続いたのち、意識不明のまま10月7日早朝5時に他界する。享年40。死の前夜に「レイノルズ」という名を繰り返し呼んでいたが、誰を指しているのか分からなかった。死亡証明書を含め、ポーの診断書はすべて紛失し、死の真相は謎に包まれている。最期の言葉は「主よ、私の哀れな魂を救いたまえ」であったとも。 かつてはポーが麻薬の常用者とする説があったが、これはポーに自著を批判されて恨みを抱いた詩人(ルーファス・ウィルモット・グリズウォールド)が、ポーを誹謗する「回想録」を書き、書簡を偽造してまでポーを麻薬中毒者に仕立てあげた結果という。 1861年、ドストエフスキーは自身の雑誌『時代』にポー作品を掲載し序文をつけており、異常な世界観やその洞察力、細密な描写に感銘を受けている。 1870年代にイギリス人ジョン・H・イングラムによる『エドガー・アラン・ポー作品集』と『エドガー・アラン・ポー その生涯と書簡と見解』が刊行され、これをきっかけにグリズウォールドの回想録によって歪められたポーの人物像を再検討する動きが広まった。イギリスではコンラッド、コナン・ドイル、ワイルド、スティーブンソン、D.H.ロレンスらがポーの詩や散文を愛読した。 アメリカでポーの再評価が行なわれるのは、フランス、イギリスでの高い評価が伝わった死後約1世紀を経てから。ポーの影響が見られる後世の文学者はハワード・フィリップス・ラヴクラフト、レイ・ブラッドベリ、ウィリアム・フォークナー、ウラジミール・ナボコフ、トルーマン・カポーティ、スティーヴン・キング、ポール・オースターなど。 1887年、日本でも読売新聞に「黒猫」「ルーモルグの人殺し」が初めて翻訳紹介され、明治から大正期にかけてポーの作品はさかんに翻訳された。ラフカディオ・ハーンも東大の文学部講義において折に触れてポーに言及した。漱石はポーの「数学的」な想像力を賛嘆。森鴎外、谷崎潤一郎、萩原朔太郎、佐藤春夫、芥川龍之介もポーの作品に影響を受けた。江戸川乱歩は日本における探偵小説の黎明期を支えた。 1954年、アメリカ探偵作家クラブによってポーの名を冠したエドガー賞が設立され、毎年優れた推理作家の顕彰を行なっている。 怪奇的、幻想的な多くの短編小説を書き、怪奇な幻想世界をつくりだしたポー。近代探偵小説の創始者であり、ポーが創造した探偵オーギュスト・デュパンは、小説に登場する世界最初の探偵となった。デュパンの推理方法と風変わりな生活態度は、その後、ホームズやマーロウなど多くの名探偵のモデルとなった。ポーは薬物中毒&アル中になり、泥酔のあげく道端で行き倒れる。まだ40歳であり、自己破滅型が多い文学者の中でもその典型といえる。 ポーの物語の多くは、卓越したプロットの構成に加えて、特異でグロテスクな独創性を特徴とする。また、文芸誌の編集者でもあったため、数多くの書評と重要な評論を書いている。皮肉と機知を駆使して文学的な主張を展開するその評論は、今もなお高く評価されている。 、推理小説のジャンルを確立したポー。詩においても小説においても、美の創造を目的とし、単一の効果をもたらすために、短く、音楽的な形式をとった。彼は詩の本質を韻律の美と唱えた。ポーにとって美こそが詩のすべてであり、美は理知的な作業によって構築されうるとした。 背徳者の烙印のため英米では第1次大戦後まで正当に評価されず、ボードレールらフランス象徴派によって認められた。ボードレールによるポーの翻訳はマラルメなどフランス象徴派の文学観形成に大きく寄与した。音楽的諧調を重視した耽美的な詩は、純粋詩の詩論とともに象徴派などに大きな影響を与えた。 ※ボストンのポーの生誕地付近に記念プレートがある。 ※江戸川乱歩のペンネームはポーに由来。 ※作曲家ドビュッシーは「アッシャー家の崩壊」のオペラ化を試みたが、その死によって未完となった。 ※現存するポーの住居の中で最も古いボルティモアの家は、現在「エドガー・アラン・ポーの家および博物館」として運営されている。ポーの生家や幼少期の住居は現存していない。 ※ポーが学生時代に使用したと考えられているヴァージニア大学の寄宿舎の部屋は保存されており見学可能。 ※1843年から1844年まで住んだスプリング・ガーデンは、エドガー・アラン・ポー自然史博物館として使用されている。 ※ポーの最後の住居で「ポー・コテージ」と呼ばれる木造家屋はニューヨーク州ブロンクス区に現存。 ※ポーが最初にニューヨークに移ったとき一時的に借りていた建物がアッパー・ウェスト・サイドにあり、碑板にはポーはここで「大鴉」を執筆したと記されている。 ※ポーが酒を飲んでいる姿が最後に目撃されたと言われている酒場がボルティモアのフェルズ・ポイントに現存し、地域には「エドガー」と呼ばれる幽霊がその酒場の各部屋に出現するという伝承がある。 ※ボルティモアはベーブ・ルースの生誕地であるほか、コロナ禍で名前をよく聞いた医療系の私立大学、ジョン・ホプキンス大学がある。1827年にアメリカ大陸最初の鉄道であるボルティモア・オハイオ鉄道が建設された。 〔墓巡礼〕 ポーはメリーランド州で最大の都市ボルティモアのウェストミンスター・ホール墓地に眠っている。市内の中心部に位置し、長距離バスの停留所から徒歩5分以内という便利な立地だったけど、途中の路地は割れたビール瓶や落書きだらけで、超ヤバイ雰囲気。悪党が近づけないよう走って駆け抜けた。墓地に着いのは8時半で、まだ門は閉まっていたけど、既に8人ほどポーのファンが集まっていた。門の隙間からポーの墓が見えたので、門に密着して撮影していると若い警察官がやってきた。“何か注意されるかも”と身構えると、お巡りさんは「本当は9時からだけど可哀相だから開けてやるよ」と、鍵を取り出して墓地の門を開けてくれた!なぜ鍵を持っていたのかは分からないけど、とても優しいお巡りさんに御礼を込めて、その場にいた人がみんなで「イエ〜イ」と拍手を贈った。墓石にはポーの肖像のレリーフがはめ込まれていた。また、結核により24歳で早逝した妻ヴァージニアの名が正面左手にあり、彼と同じ墓に眠っていることがわかった。彼は妻に先立たれてからアルコール依存が急激に進み、2年後に亡くなっている。 ところで、ポーは当初、教会の裏手の墓地の目立たない場所に祖父のデイヴィッド・ポーと葬られ、墓石のかわりに「ナンバー80」と記された砂岩ブロックが置かれただけだった。他界24年後の1873年、墓参に訪れた南部の詩人が残念な実態を新聞記事で伝えたことをきっかけに、立派な墓碑を建てようという運動が起き、全米から寄付が集まった。2年後の1875年、1500ドルをかけた墓碑が造られ、教会正面の目立つ場所に埋葬しなおされた。 一方、最初の埋葬場所にも石碑が建てられ、ポーが代表的な詩『大鴉』に関連してカラスのレリーフが彫られている。この記念碑には1949年から60年間、ポーの誕生日の1月19日に薔薇の花とコニャックを捧げる人がいた。彼はポー・トースター(“ポーに乾杯する人”の意)と呼ばれていたが、生誕200年となる2009年を区切りとして途絶えている。 |

★トーマス・マン/Thomas Mann 1875.6.6-1955.8.12 (スイス、チューリヒ 80歳)2002

Kilchberg Village Cemetery, Zurich (Fluntern), Switzerland

“芸術家は感情と思想、美と倫理、陶酔と良心という相反する2つのものに挟まれて苦悩するのだ”(トーマス・マン)

| 1875年、北ドイツ・リューベックの商家に生まれる。人間の心理を緻密に分析し、芸術家や精神的な葛藤を胸に抱えた主人公を多く描いた。19歳頃から小説を書き始め、1901年(26歳)の『ブデンブローク家の人びと』で文壇に名声を得る。以降、1903年(28歳)に『トニオ・クレーゲル』を、1912年(37歳)に交流のあった作曲家マーラーの死に触発された『ベニスに死す』を発表。1924年(49歳)にはサナトリウムを舞台に人間模様を描いた20世紀文学の金字塔『魔の山』を刊行する。1929年(54歳)、ノーベル文学賞を受賞。ナチスが台頭すると論戦を挑み、1930年(55歳)にベルリンでナチズムの危険性を訴えた講演『理性に訴える』を行った。ヒトラーが政権を掌握するとスイスに亡命してファシズムに抵抗し続けた。後に米国に渡ったが、大戦終結後にスイス・チューリヒ近郊へ戻り、1955年に他界する。享年80歳、葬儀の悼辞はヘルマン・ヘッセが述べた。 “これまでにも長いこと、たちの悪い気違いじみた影響を深刻に及ぼしていた悪魔が、いよいよ権力を掌握してもはや誰はばかることなく公然とその支配権を宣言したといってもいい。その為に神秘的な恐怖を覚え逃げ出したいような気持に襲われるのであった。…この悪魔の名は“鈍感”であった”(『魔の山』) |

★バルザック/Honore de Balzac 1799.5.20-1850.8.18 (パリ、ペール・ラシェーズ 51歳)2002&09

Cimetiere du Pere Lachaise, Paris, France

|

|

|

| キャラクター造形の天才 | 2002 太陽がポカポカで気持ちよさげ。 | 2009 保存の為に囲いが出来ていた |

|

1799年、フランスのトゥールに生まれる。文学者として身を立てることを決意し、20代前半にパリで作品を書き始めるが全く注目されず貧困に苦しむ。創作活動に集中するには生活費のゆとりが必要と考えた彼は、26歳から金持ちになる為に印刷業など様々な事業に乗り出すが全て失敗し、逆に3年間で6万フランという巨額の借金を作ってしまう。

しかし彼はへこたれない。1834年(35歳)、バルザックはフランス社会を超リアルな写実主義で描き尽くす構想を実行に移す。自らの小説全作品を「人間喜劇」と呼んで大全集とし、主要人物を他作品にも脇役として登場させる“人物再登場”の手法で書き始めた。濃いコーヒーをがぶ飲みして夜半に十数時間も書き続け、「人間喜劇」は96編という膨大な小説となり、登場人物は2000人にのぼった。この中には、「谷間のゆり」「絶対の探究」「ゴリオ爺さん」「従妹ベット」「従兄弟ポンス」など多くの名作が含まれる。そして、全体の構想の約3分の2を完成させたところで寿命が尽きた。 晩年のバルザックは18年間も文通を続けてきたポーランドの貴族の未亡人と結婚するが、長年の創作活動と暴飲暴食の不摂生でボロボロになっていた為、家庭の安らぎにホッとしたのか結婚の5ヶ月後に他界した。享年51歳。バルザックの膨大な借金は夫人が精算した。

※バルザックは『ゴリオ爺さん』の中でパリをこう書いている→「本物の苦しみと、しばしばニセモノの喜びとに満ち溢れたこの盆地」。 ※名前オノレ・ド・バルザックの「ド」は貴族を気取った自称。 ※「バルザックは確実に天才とよぶにふさわしい人物」(サマセット・モーム) ※親友ヴィクトール・ユゴーが葬儀で述べた弔辞 「彼の人生は短かったが充実していた。生きた日数より作品の数のほうが多かった。ああ、この疲れを知らない力強い書き手、この哲学者、この思想家、この詩人、この天才は、偉大な男たちの天命である波乱と闘いに満ちた生涯を生きたのだ」 |

|

| パリにはロダンが制作したパジャマのバルザック像があるが、 これは借金取りから逃げる姿と言われている。 |

★ブレヒト/Bertolt Brecht 1898.2.10-1956.8.14 (ドイツ、ベルリン 58歳)2002

Dorotheenstadtischer and Friedrichswerder Cemetery, Berlin, Germany